宮﨑県の注文住宅とせんぐまきの歴史について徹底解説|伝統行事と家づくりの関係

2025年04月29日

宮崎県で注文住宅を建てる方や地域の伝統行事「せんぐまき」に興味がある方必見。本記事では、宮崎県独自の家づくりの特徴と、せんぐまきの歴史・意味・現代住宅建築との関係までを徹底解説します。伝統行事と注文住宅の深いつながりや、せんぐまきを行う際のポイントまで、すべてこの記事でわかります。

宮﨑県の注文住宅の特徴と人気の理由

宮崎県ならではの風土と暮らしに合った家づくり

宮崎県は、温暖な気候や日照時間の長さが特徴です。そのため、断熱性・通気性に配慮した住宅設計が多く採用されており、夏は涼しく冬は暖かい住まいが実現されています。また、台風や多雨などの自然災害への対応として、屋根形状の工夫や耐久性を重視した建材選びが行われています。県内には美しい自然や田園風景が広がっており、庭やウッドデッキ、土間スペースなど、外部空間と調和したプランニングも人気の理由です。

さらに、家族のつながりを感じられる間取りや、地元産材を活かした内装デザインも注目されています。宮崎杉や桧など、地元の自然資源を活用したエコな家づくりが「宮崎らしさ」を高めています。

注文住宅に多い間取りやデザイン傾向

宮崎県における注文住宅では、開放的なリビング空間や、リビング階段・吹き抜けのある間取りが支持されています。家族が自然と集まり、コミュニケーションが生まれる設計となっている点が大きな特徴です。

また、和室や多目的スペースを取り入れた柔軟性のあるプランも多く見られます。収納力を高めるためのウォークインクローゼットやパントリー、玄関土間収納なども人気です。

以下の表は、宮崎県でよく採用される注文住宅の特徴をまとめたものです。

| 特長 | 具体的な内容 | 人気の理由 |

|---|---|---|

| 気候対応設計 | 高断熱・高気密、屋根の工夫、耐台風性素材 | 自然災害に強く、年間を通じて快適 |

| コミュニケーション重視 | リビング階段、広いLDK、吹き抜け | 家族が集いやすい、開放感 |

| 地産地消の木材 | 宮崎杉・桧など地元産の木を多用 | 温もりある住空間、地元経済にも貢献 |

| 多目的スペース | 和室、土間、書斎、畳コーナー | ライフスタイルに合わせて使える |

| 収納重視 | ウォークインクローゼット、玄関収納、パントリー | 生活が快適でスッキリ整う |

| 外部空間の活用 | ウッドデッキ、ガーデンスペース | 自然と調和した暮らし、子どもの遊び場 |

宮崎県の注文住宅は、地域の気候や暮らしに根付いた柔軟性のある設計が評価され、ニーズにきめ細かく応えることで高い人気を誇っています。施主それぞれの家族構成やライフスタイルに合わせて、デザインや間取りを自由にカスタマイズできる点も、注文住宅が支持される最大の理由となっています。

せんぐまきとは何か

せんぐまきの基本的な意味と成り立ち

せんぐまきとは、新築の家を建てる際や、棟上げ式(上棟式)などの節目に行われる日本の伝統的な儀式です。特に宮﨑県を含む九州地方で広く知られており、「千歳撒き」「餅まき」とも呼ばれることがあります。この行事は、家が無事に完成することや、新しい住まいに厄災や不幸が入らないよう願って、餅や小銭、お菓子などを建物の高い場所からまき、集まった人々と福を分かち合うというものです。

せんぐまきの歴史は古く、農村部を中心に「家の守り神」を迎えるための重要な儀式とされてきました。また、工事に携わった職人への感謝や、近隣住民との交流・親睦を深める社会的役割も持っています。

せんぐまきに使われる品物や準備方法

せんぐまきで用いられる品物は地域や家ごとの風習によって異なりますが、基本的には餅(紅白餅など)や五円玉・十円玉といった硬貨、お菓子類が中心です。時には小袋に入ったお米や日用品、玩具などを加える場合もあります。これらは「福を分け与える」象徴として重宝されています。

| 品目 | 意味・願い | 備考 |

|---|---|---|

| 紅白餅 | 慶事・繁栄・無病息災 | 紅白1対で用意することが一般的 |

| 硬貨(五円玉・十円玉) | 「ご縁」・金運招福 | 袋詰めにしてまく場合が多い |

| お菓子 | 子どもたちの喜び・楽しみ | キャンディや駄菓子など個包装が多い |

| お米・日用品 | 家庭円満・日常の安寧 | ごくわずかな量、縁起物として |

せんぐまきの準備は、施主(お施主様)、工務店、近隣住民との連絡・案内から始まります。まく品物は事前に人数や来客数を想定して適切に手配し、施主や家族で袋詰めすることが多いです。建物の上階ややぐら、足場など安全な場所からまくため、安全面への配慮や警備も重要です。また、地域によっては司会者を設けて進行役を立てたり、神事をあらかじめ執り行う習慣も見られます。

せんぐまきの歴史と宮崎県での伝統

せんぐまきの由来と全国的な伝統行事との違い

せんぐまきとは、新築住宅の上棟時などに行われる、日本の伝統的な祭事の一つで、地域によっては「餅まき」や「上棟式」とも呼ばれます。しかし、宮崎県におけるせんぐまきは、他の地域と比べて独自の発展を遂げてきたことで知られています。

その起源は江戸時代頃まで遡り、家が無事に完成し、家族の繁栄や施主・工事関係者・地域住民の安全・幸せを願う気持ちが込められています。一般的な「餅まき」と大きく異なる点は、せんぐまきでは小銭や餅、菓子といった品物が投げられるほか、地元コミュニティとの交流や感謝の意を表す要素がより強いことが特徴です。

さらに、全国では神事として儀式的に簡素化されやすい中、宮崎県では住民の参加や交流を強く意識した賑やかな行事として現代まで大切に受け継がれてきました。

宮崎県の各地域でのせんぐまきの特徴

宮崎県内でもせんぐまきのスタイルや準備内容は地域ごとに特徴があります。下記の表に代表的な違いを整理しています。

| 地域名 | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| 宮崎市・日向市 | 人数が多く、盛大に開催。主に餅、菓子、小銭などをまく。 | 地域住民は毎回楽しみにしている。 |

| 都城市 | 小袋詰めのお菓子や生活用品を混ぜてまく家庭もある。 | 参加者が獲得した品物を分け合う習慣あり。 |

| 延岡市・西都市 | 神主による祝詞奏上と並行してせんぐまきを実施。 | 神事の側面を重視。儀式の格調が高い。 |

また、県北部では数種類の餅を特別な色や形で作る文化が残っているなど、土地ごとの信仰や生活習慣の違いがせんぐまきに反映されています。

時代ごとの変化と現代に引き継がれる形

宮崎県のせんぐまきは時代の変遷と共に内容や規模に変化がみられます。高度経済成長期には新築住宅の増加に伴い、せんぐまきも地域イベントとして盛んに行われてきました。しかし近年では、住宅の建て方が多様化し、近隣住民との交流機会が減少傾向にあるため、規模を縮小したり、家族や親しい友人のみで行うケースも増えています。

それでも、せんぐまきは宮崎県の伝統文化として根強く継承され、現代でも新築祝いや安全祈願、地域交流を兼ねて実施されていることは変わりません。一部のハウスメーカーや地元工務店も、お客様の希望に合わせてせんぐまきイベントのサポートを行うなど、新旧の家づくりと地域文化の橋渡し役を担っています。

注文住宅建築とせんぐまきの関係

注文住宅の棟上げ式とせんぐまきの関わり

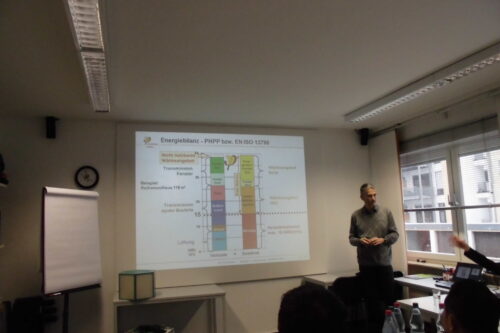

せんぐまきは、宮崎県を中心とした「棟上げ(上棟)の際に行われる伝統的な行事です。注文住宅建築においても、建物の骨組みが完成したタイミングで「棟上げ式」を執り行います。この際に、施主や大工、関係者が工事の無事と家の繁栄を祈願するために「せんぐまき」を実施します。地鎮祭や竣工式と同様に、せんぐまきは住宅建築の節目となる儀式であり、地域の人々や親戚、施工関係者など多くが参加し新築祝いの気持ちを共有する機会となっています。

せんぐまきでは、「餅」や「お菓子」、「小銭」といった縁起物が棟や屋根の上から撒かれます。こうした品々は、昔から地域で豊作祈願や厄除け、家内安全を願う象徴的な意味を持っています。施工主が準備し、当日は工務店や大工の協力のもと、和やかな雰囲気の中で盛大に行われます。

宮崎県の家づくりにおけるせんぐまきの意義

「せんぐまき」は、注文住宅の建築過程において地域コミュニティとの絆を深める重要なイベントとされています。宮崎県ではとくに「新しい家に福が宿るように」「工事が無事に進むように」と祈願して行われることが多く、参加者には福分けとして喜ばれ、周囲の住民やご近所への感謝や挨拶の役割も果たしています。

| せんぐまきの意義 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 安全祈願・家内繁栄 | 棟上げ時に災いがなく、家族が末永く繁栄することを祈念 |

| 地域との交流 | 周囲の住民や子どもたちの参加による地域活性化 |

| 感謝の気持ち | 工事関係者・ご近所へのお礼・あいさつの契機 |

| 伝統文化の継承 | 世代を超えて受け継がれる祭祀文化としての役割 |

また、「せんぐまき」があることで家づくりが単なる建設作業ではなく、人生の節目として記憶に残る体験となります。近年では、住宅メーカーや工務店がせんぐまきを希望する施主にアドバイスやサポートを提供するケースも増えており、現代の注文住宅建築においてもその意義は失われていません。このように、宮崎県の注文住宅建築において「せんぐまき」は形を変えながらも、人々の心に根付いた伝統的な行事として重視されています。

宮崎県で注文住宅を建てる際の伝統行事のポイント

せんぐまきを行う時の注意点やマナー

宮崎県で注文住宅の建築時に行うせんぐまきは、家の新築や上棟の際に幸福や繁栄を願って行われる重要な伝統行事です。正しい手順やマナーを理解して実施することで、地域の住民や親族とのつながりを深め、工事の安全祈願にもつながります。近隣への挨拶や周辺の清掃はもちろん、配布する品物の選び方にも配慮が必要です。

| 注意点・マナー | 内容 |

|---|---|

| 地域住民や関係者への事前告知 | 事前に日程と開催場所、参加者への告知を行い、近隣住民への配慮を忘れないようにします。 |

| 品物の安全性と配布方法 | せんぐまきで配る餅やお菓子、お金などは、落下時に安全なように個包装し、怪我や事故を防止します。 |

| 開催後の清掃 | 終了後は周辺のゴミや残った品物を速やかに回収し、きれいに片付けることが大切です。 |

| 参加者への心遣い | 年齢や体格を考慮し、子どもや高齢者にも危険のない範囲で配布を行います。 |

| 工事関係者への配慮 | 建築現場の安全を保ちつつ、工事に携わる大工や職人とも良好な関係を築けるように感謝の気持ちを表しましょう。 |

また、近年では新型コロナウイルスなど感染対策のため、密を避ける・マスクの着用を促すなど新しい配慮も求められています。地域の最新の状況を確認し、柔軟に対応しましょう。

工務店・建設会社・ハウスメーカーとの連携方法

せんぐまきを円滑に行うためには、工務店やハウスメーカーとの計画的な連携が不可欠です。伝統行事について相談し、準備や当日の進行を協力して進めることで、円滑な家づくりと地域との交流、忘れがたい思い出作りにつながります。

- 事前に行事実施の意思を伝える:早めに計画を伝えておくことで、工事スケジュールや安全対策なども含め事前調整がしやすくなります。

- 会場設営や配布物準備のサポート:安全な場所や、落下防止のネットなど設営の手配を任せることもできます。

- 伝統行事のしきたりのアドバイス:地元の事情に詳しい担当者から、地域独自のマナーや習慣について具体的な助言がもらえます。

- 費用や準備物の負担相談:費用や準備物について明確に取り決め、負担が偏らないように調整しましょう。

地元工務店・建設会社・ハウスメーカーによってはせんぐまきの進行をサポートするパッケージサービスを用意している場合もあるため、遠慮せず相談することをおすすめします。

まとめ

宮崎県の注文住宅と深く関わる伝統行事「せんぐまき」は、地域の絆を深め、家づくりに幸運を呼び込む重要な役割を担っています。現代でも棟上げ式と一体となり、昔ながらの風習が守られていることが、宮崎の暮らしや安心感につながっていると言えるでしょう。