【急増中】お盆明けに増える“空き家相談”!放置で損しないための対策と窓口

2025年08月24日

お盆の帰省で実家の空き家問題に直面し、「どうにかしたい」と考える方がお盆明けに急増しています。

空き家を放置すると、特定空き家指定による行政指導や固定資産税の負担増大、資産価値の低下など、取り返しのつかないリスクを招く可能性があります。

この記事では、お盆明けに空き家相談が増える背景を解説し、空き家を放置して損しないための具体的な対策(売却、賃貸、活用、解体、相続放棄)を徹底網羅。自治体や不動産会社、専門家など、頼れる相談窓口もご紹介します。

この記事を読めば、空き家問題を解決し、最適な選択肢を見つける道筋が明確になります。

目次

お盆明けに空き家相談が急増する背景

お盆の時期は、多くの人々にとって故郷に帰り、家族や親族と顔を合わせる貴重な機会です。

しかし、この帰省がきっかけとなり、長年放置されていた実家などの「空き家」が抱える問題が顕在化し、その後の相談件数が急増する傾向にあります。

ここでは、お盆明けに空き家相談が増える具体的な背景について解説します。

お盆の帰省で空き家問題が浮上

お盆に実家に帰省した際、久しぶりに目にする実家の様子に驚きや不安を感じる人は少なくありません。

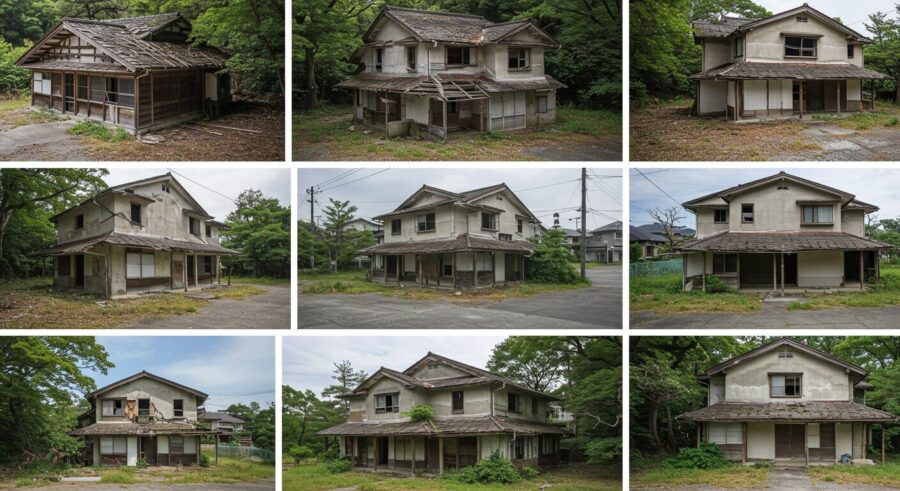

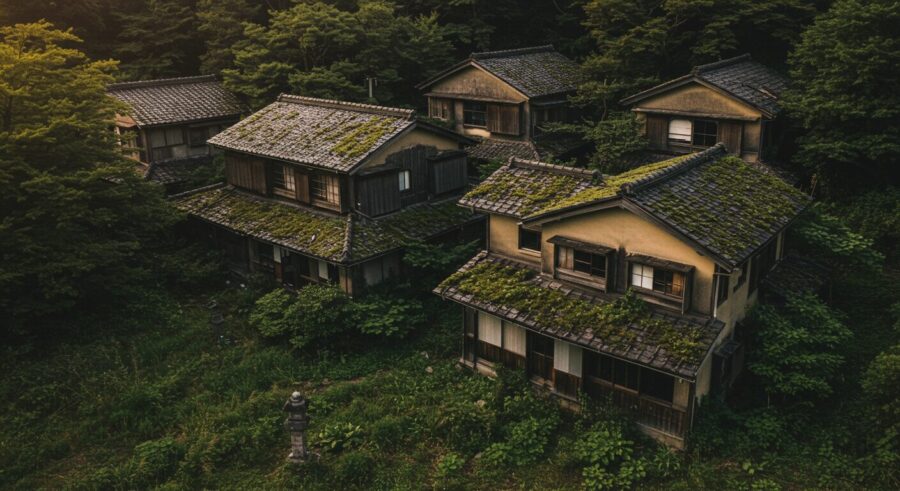

親が住んでいた家が空き家となり、誰も手入れをしていない期間が長くなると、様々な問題が表面化します。

特に、以下のような状況を目にして、空き家対策の必要性を痛感するケースが多く見られます。

| 確認できる状況 | 問題点や懸念 |

|---|---|

| 庭木の荒れ放題 | 近隣への越境、害虫の発生、景観の悪化、不法投棄の誘発 |

| 建物の老朽化 | 屋根や外壁の損傷、雨漏り、シロアリ被害、倒壊リスクの増大 |

| 郵便受けに溜まった郵便物 | 不法侵入のリスク、個人情報の漏洩、空き家であることが露呈 |

| 異臭やカビの発生 | 衛生環境の悪化、建物の劣化促進、健康被害の可能性 |

| 不審者の出入り形跡 | 防犯上の懸念、地域治安の悪化、放火などの犯罪リスク |

| 電気・ガス・水道の停止 | 管理が行き届いていない証拠、資産価値の低下 |

これらの現状を目の当たりにすることで、「このまま放置していては危険だ」「将来的に大きな問題になりかねない」という危機感が募り、具体的な対策を検討し始めるきっかけとなります。

普段は遠方に住んでいて、なかなか実家の状況を確認できないため、お盆の帰省が現状把握の唯一の機会となることも少なくありません。

親族が集まる機会での意見交換

お盆は、普段は遠方に住んでいてなかなか会えない兄弟姉妹や親戚が一堂に会する数少ない貴重な機会です。

この機会を利用して、空き家となった実家の今後について話し合いが行われることが多くあります。

親の介護や相続、そして空き家となった実家の管理や活用、売却といったデリケートな問題は、一人で抱え込まず、親族間で意見を出し合い、方向性を決めることが重要です。

しかし、それぞれの立場や考え方の違い(例えば、思い出の家だから残したい、維持費がもったいないから売却したいなど)から、意見がまとまらず、解決策が見つからないまま時間だけが過ぎてしまうケースも少なくありません。

このような家族会議や親族間での話し合いを通じて、空き家問題がより具体的に浮上し、「専門家に相談しよう」「何らかの行動を起こさなければ」という意識が高まることで、お盆明けの相談件数増加に繋がります。

特に、相続が発生する前に、生前のうちに親族間で合意形成を図ろうとする動きも活発になります。

相続発生による具体的な検討の必要性

お盆の時期は、高齢の親族の健康状態について改めて考える機会でもあります。

場合によっては、お盆の前後で親族が亡くなり、空き家が相続財産として具体的な問題となるケースも発生します。

相続が発生すると、遺産分割協議や相続税の申告など、期限のある法的手続きが伴います。

特に、空き家は固定資産税などの維持費用がかかるだけでなく、相続税の計算や、将来的な売却・活用を見据えた上で、早期にその処遇を決定する必要があります。

相続によって空き家を所有することになった場合、相続人にはその管理責任が生じます。

この責任を果たすため、また相続税の特例(「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」など)の適用を検討するためにも、お盆明けに具体的な空き家相談を行う人が増える傾向にあります。

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており、この期限に向けて動き出すことが求められるため、お盆の時期に具体的な検討が始まることが多いのです。

お盆明けに増える空き家相談 放置が招くリスク

お盆の帰省をきっかけに空き家問題に直面し、その解決を検討する方が増える一方で、空き家を放置し続けることには、所有者にとって見過ごせない多くのリスクが伴います。

これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが、将来的な負担や損失を防ぐ上で非常に重要です。

特定空き家指定による行政指導と罰金

空き家を放置し続けると、行政から「特定空き家」に指定される可能性があります。

これは「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、倒壊の危険性がある、衛生上有害である、景観を著しく損なっている、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると判断された場合に適用されます。

特定空き家に指定されると、自治体から段階的な行政指導を受けることになります。

この指導に従わない場合、最終的には罰金や行政代執行といった厳しい措置が取られることがあります。

| 段階 | 内容 | 所有者への影響 |

|---|---|---|

| 助言・指導 | 空き家の適切な管理を促すための助言や指導が行われます。 | 具体的な改善を求められる。 |

| 勧告 | 助言・指導に従わない場合、改善のための具体的な措置を講じるよう勧告されます。 | 固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が増大する。 |

| 命令 | 勧告にも従わない場合、改善を命じられます。 | 命令違反に対しては、50万円以下の過料(罰金)が科される。 |

| 行政代執行 | 命令にも従わず、改善が見られない場合、自治体が代わりに空き家の解体などを行い、その費用を所有者に請求します。 | 多額の費用負担が発生し、財産が差し押さえられる可能性もある。 |

これらの行政措置は、所有者の財産に直接的な影響を与えるだけでなく、精神的な負担も大きいため、特定空き家指定を受ける前に問題解決に動くことが賢明です。

固定資産税の負担増大と特例解除

空き家を放置することの経済的なリスクとして、固定資産税の負担増大が挙げられます。

通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大1/6(200平方メートル以下の部分)または1/3(200平方メートルを超える部分)に軽減されています。

しかし、この特例は「特定空き家」に指定され「勧告」を受けると解除されてしまいます。

特例が解除されると、固定資産税は元の金額に戻り、これまでよりも大幅に税負担が増加します。

場合によっては、固定資産税が数倍になることもあり、これが長期的に続けば、所有者にとって大きな経済的圧迫となるでしょう。

また、都市計画税についても同様の特例解除が行われるため、税負担はさらに重くなります。

空き家を所有しているだけで毎年発生する固定資産税が、放置によってさらに高額になることは、将来的な売却や活用を考える上で大きな足かせとなります。

近隣トラブルや犯罪リスクの増加

空き家を放置すると、その管理不全が原因で近隣住民とのトラブルに発展したり、犯罪の温床となったりするリスクが高まります。

- 近隣トラブル

- 建物の老朽化: 屋根瓦の飛散、外壁の剥落、倒壊の危険など、近隣住民の安全を脅かす可能性があります。

- 雑草や庭木の繁茂: 庭の手入れが行き届かず、雑草が伸び放題になったり、庭木が隣地に越境したりすることで、害虫(蚊、ゴキブリなど)や害獣(ネズミ、ハクビシンなど)の発生源となり、近隣の衛生環境を悪化させます。

- 不法投棄: 管理されていない空き家は、不法投棄のターゲットになりやすく、ゴミや粗大ゴミが積み重なることで、悪臭や景観悪化の原因となります。

- 犯罪リスク

- 不法侵入・空き巣: 人の出入りがない空き家は、不法侵入や空き巣の標的になりやすく、窓ガラスが割られたり、内部が荒らされたりする被害が発生することがあります。

- 放火: 不法侵入者による放火や、ゴミの不法投棄が原因で火災が発生し、近隣の住宅に延焼するリスクも無視できません。

- 治安悪化: 空き家が放置され、荒廃した状態が続くことは、地域の治安悪化にも繋がりかねません。

これらのトラブルやリスクが発生した場合、空き家の所有者には管理責任が問われ、損害賠償を請求される可能性もあります。

近隣住民との関係悪化や地域からの信頼喪失は、空き家問題解決の妨げとなることもあります。

資産価値の低下と売却機会の損失

空き家を長期間放置することは、その資産価値を著しく低下させ、将来的な売却や活用を困難にする最大の要因の一つです。

- 老朽化の進行: 空き家は、人が住まなくなり管理が行き届かなくなると、急速に老朽化が進みます。雨漏り、シロアリ被害、設備の故障、カビの発生などが進行し、建物の状態は悪化の一途を辿ります。

- 修繕費の増大: 老朽化が進むほど、将来的に修繕やリフォームにかかる費用は増大します。売却を検討する際にも、買主が見つかるためには大規模な修繕が必要となり、その費用が売却価格から差し引かれることになります。

- 買い手が見つかりにくい: 状態の悪い空き家は、一般の買主からは敬遠されがちです。特に、大規模なリフォームが必要な物件は、購入後の費用負担が大きいため、買い手が見つかりにくくなります。

- 売却価格の低下: 買い手が見つかりにくい状況では、売却価格を大幅に下げざるを得なくなり、結果として資産価値が大きく目減りしてしまいます。また、売却を急ぐあまり、不利な条件で手放すことになる可能性も高まります。

- 解体費用の発生: 建物が著しく老朽化している場合や、再利用が困難な場合は、解体して更地として売却する選択肢も出てきます。しかし、解体費用は高額になることが多く、これもまた所有者の経済的負担となります。

空き家は、放置すればするほど「負の資産」となり、売却機会を逃し、最終的には大きな経済的損失を招くことになります。

早期に専門家へ相談し、適切な対策を講じることが、資産価値の維持・向上に繋がります。

お盆明けに増える空き家相談 放置で損しないための具体的な対策

お盆明けに空き家問題が顕在化し、放置することで様々なリスクが生じることは前述の通りです。

ここでは、大切な資産を守り、将来的な負担を軽減するための具体的な対策について、多角的な視点から解説します。

空き家を売却する選択肢と流れ

空き家を手放す最も一般的な方法の一つが売却です。物件の状況や所有者の意向によって、最適な売却方法は異なります。

不動産会社への売却相談

一般的な不動産会社に仲介を依頼して売却する方法です。不動産のプロが市場価格の査定から購入希望者の探索、契約手続きまで一貫してサポートしてくれます。

複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することで、適正な価格での売却を目指せます。

媒介契約の種類(専任媒介、一般媒介など)についても理解し、自身の状況に合った契約形態を選ぶことが重要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 専門知識を持つプロが売却活動を代行 | 仲介手数料が発生する |

| 幅広い販売チャネルで買主を探せる | 売却までに時間がかかる場合がある |

| 煩雑な手続きを任せられる | 物件の状態によっては買い手が見つかりにくい |

自治体の空き家バンクを活用した売却

各自治体が運営する「空き家バンク」は、空き家を所有する方と利用したい方を結びつける制度です。

移住希望者や地域活性化に貢献したい方への売却に適しています。

自治体によっては、登録物件に対する改修補助金制度を設けている場合もあります。

登録から売却までの流れは自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 移住希望者や地域貢献を考える層にアプローチできる | 売却までに時間がかかる傾向がある |

| 比較的安価な手数料で利用できる場合が多い | 自治体によって登録基準やサービス内容が異なる |

| 補助金制度の対象になる可能性もある | 物件の条件によっては利用できない場合もある |

専門業者による空き家買取サービス

不動産買取専門業者に直接買い取ってもらう方法です。

売却を急ぎたい場合や、リフォーム費用をかけずに現状のまま手放したい場合に有効な選択肢となります。

仲介手数料が発生しない、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を負わないで済むといったメリットがありますが、市場価格よりも買取価格が安くなる傾向があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 即金性が高く、短期間で売却できる | 市場価格よりも買取価格が安くなる傾向がある |

| 現状のままで売却でき、リフォーム費用が不要 | 買取業者の選定が重要 |

| 仲介手数料が発生しない | |

| 契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を負わない |

空き家を賃貸物件として活用する

空き家をすぐに手放すのではなく、収益物件として活用する選択肢もあります。

適切な改修と管理を行うことで、安定した家賃収入を得ることが可能です。

リフォームやリノベーションで価値向上

賃貸物件として貸し出す場合、入居者が快適に暮らせるようにリフォームやリノベーションが必要となることがほとんどです。

ターゲットとする入居者層(単身者、ファミリー、学生など)に合わせて、間取りの変更や設備の更新を検討しましょう。

断熱性能の向上や耐震改修など、長期的な視点での投資も物件価値を高める上で重要です。

自治体によっては、空き家の改修に対する補助金制度を設けている場合もあるため、確認してみると良いでしょう。

賃貸管理会社への委託

賃貸経営には、入居者募集、契約手続き、家賃回収、設備トラブル対応、退去時の原状回復など、多岐にわたる業務が発生します。

これらの業務をオーナー自身で行うのが難しい場合は、賃貸管理会社に委託するのが一般的です。

管理会社に委託することで、専門知識に基づいた適切な運営が可能となり、オーナーの負担を大幅に軽減できます。

委託費用は発生しますが、安定した賃貸経営には欠かせない存在と言えるでしょう。

空き家を地域のために活用するアイデア

収益性だけでなく、地域貢献や社会的な価値創出を目的とした空き家活用も注目されています。

地方創生の動きの中で、様々なアイデアが生まれています。

民泊やシェアハウスとしての利用

観光客の増加や多様なライフスタイルの広がりを背景に、空き家を民泊施設やシェアハウスとして活用するケースが増えています。

特に地方では、地域の魅力を発信する拠点となることも期待されます。

民泊として活用する場合は、住宅宿泊事業法(民泊新法)をはじめとする関連法規を遵守する必要があります。また、近隣住民への配慮や運営体制の確立が成功の鍵となります。

地域交流施設や事業拠点としての転用

空き家をカフェ、ギャラリー、コワーキングスペース、サテライトオフィス、あるいは地域住民が集まる交流拠点として活用するアイデアもあります。

地域のニーズや特性に合わせて、多様な転用が可能です。

このような活用は、単なる収益目的だけでなく、地域活性化に大きく貢献します。

NPO法人や地域団体と連携したり、クラウドファンディングで資金を募ったりするなど、様々なアプローチが考えられます。

空き家を解体して更地にするメリットとデメリット

空き家の老朽化が著しい場合や、将来的に土地活用を検討している場合は、建物を解体して更地にすることも選択肢の一つです。

解体費用と利用できる補助金制度

空き家の解体には、建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)や規模によって数十万円から数百万円の費用がかかります。

アスベスト含有調査や除去が必要な場合は、さらに費用が上乗せされることもあります。

多くの自治体では、老朽化した空き家の解体費用の一部を補助する制度を設けています。

これらの補助金制度を活用することで、解体費用を軽減できる可能性がありますので、事前に所在地の自治体窓口に相談してみましょう。

固定資産税の変動に注意

建物を解体して更地にすると、固定資産税が大幅に増額される可能性があります。

これは、住宅が建っている土地に適用される「住宅用地の特例」が解除されるためです。

住宅用地の特例が適用されている場合、固定資産税は最大で1/6、都市計画税は最大で1/3に軽減されています。

更地にすることでこの特例が解除され、税負担が増えることを理解した上で、解体のタイミングや解体後の土地活用計画を慎重に検討する必要があります。

相続放棄という最終手段とその影響

空き家が老朽化が著しく、多額の修繕費用がかかる、あるいは遠隔地で管理が困難など、所有すること自体が大きな負担となる場合、相続放棄も選択肢の一つとなり得ます。

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、空き家の管理義務など)も、全て相続しないという意思表示をすることです。

これにより、空き家の所有者としての責任や義務から解放されます。

ただし、相続放棄は「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。

また、一度相続放棄をすると原則として撤回できません。

他の相続人に影響が及ぶ可能性もあるため、司法書士や弁護士などの専門家と十分に相談し、家族や親族間でも慎重に検討することが不可欠です。

お盆明けに増える空き家相談 どこに頼る?専門窓口一覧

お盆明けに空き家に関する具体的な検討を始めた際、どこに相談すれば良いのか迷う方も少なくありません。

空き家の問題は多岐にわたるため、ご自身の状況や目的に応じて適切な専門家や窓口を選ぶことが重要です。

ここでは、主な相談窓口とその役割、相談できる内容について詳しく解説します。

自治体の空き家相談窓口

多くの市区町村では、空き家に関する総合的な相談窓口を設置しています。

地域に根ざした情報提供や支援制度の紹介が主な役割です。

まずは地域の窓口に相談することで、全体像を把握し、次のステップに進むためのヒントを得られるでしょう。

主な相談内容とメリット・デメリットは以下の通りです。

| 相談できる内容 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 空き家全般の悩み、活用・売却・解体の方向性 | 無料で相談できる | 直接的な解決策ではなく、情報提供が主 |

| 地域の空き家バンクへの登録相談 | 地域に特化した情報が得られる | 具体的な取引は不動産会社を介することが多い |

| 空き家に関する補助金・助成金制度の紹介 | 初期費用を抑えるヒントが得られる | 自治体によって制度の有無や内容が異なる |

| 特定空き家に関する行政指導の相談 | 行政の立場からの助言を受けられる | 法的な拘束力を持つ指導に発展する場合がある |

まずは地元の自治体ウェブサイトで「空き家相談」や「空き家対策」といったキーワードで検索し、窓口の有無や連絡先を確認してみましょう。

不動産会社への相談

空き家の売却や賃貸による活用を具体的に検討している場合は、不動産会社への相談が最も現実的な選択肢となります。

市場の動向や物件の価値を正確に把握し、最適な売却・賃貸戦略を提案してくれます。

不動産会社は、その得意分野によって大手から地域密着型、買取専門業者まで様々です。

複数の会社に相談し、比較検討することをおすすめします。

| 相談できる内容 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 空き家の査定(売却価格・賃料の目安) | 専門的な知識に基づいた適正価格がわかる | 会社によって査定額に差が出ることがある |

| 売却活動の仲介(購入希望者探し、契約手続き) | 売却の手間を省ける、安全な取引が可能 | 仲介手数料が発生する |

| 賃貸物件としての管理・運営委託 | 賃貸経営の手間を任せられる | 管理手数料が発生する |

| 専門業者による空き家買取サービスの利用 | 早く現金化できる、現状のままで売却可能 | 市場価格より安価になる傾向がある |

特に相続したばかりで、空き家の状態が悪い場合や、すぐに現金化したい場合は、買取専門の不動産会社も選択肢の一つとなります。

司法書士や弁護士への法律相談

空き家問題には、相続や権利関係、法的なトラブルが絡むケースが少なくありません。

特に以下のような場合は、司法書士や弁護士といった法律の専門家への相談が不可欠です。

- 相続人同士で意見がまとまらない、遺産分割協議が進まない

- 相続放棄を検討している

- 空き家の名義が亡くなった方のままで、登記変更が必要

- 空き家の境界線が不明確、隣地とのトラブルがある

- 賃貸物件として活用しているが、入居者との間でトラブルが発生している

- 「特定空き家」に指定され、行政からの指導や命令を受けている

司法書士は不動産登記や相続手続きの専門家であり、弁護士は法律全般にわたる紛争解決や交渉を得意としています。

ご自身の状況に応じて適切な専門家を選びましょう。

建築士やリフォーム会社への活用相談

空き家を売却するのではなく、リフォームやリノベーションをして活用したいと考える場合、建築士やリフォーム会社が力になります。

専門家の視点から、建物の状態診断、改修プランの提案、費用見積もり、法規制への適合性などをアドバイスしてくれます。

相談できる内容は多岐にわたります。

- 空き家の耐震診断や劣化状況の確認

- 賃貸物件や民泊、店舗などへの用途変更の可能性

- リフォーム・リノベーションの具体的なプランニングと費用見積もり

- 補助金制度を活用した改修の相談

- 解体を検討している場合の費用見積もりと注意点

複数の会社から見積もりを取り、提案内容や費用、実績などを比較検討することが重要です。

特に、空き家活用に特化した実績を持つ会社であれば、より現実的で効果的な提案が期待できるでしょう。

NPO法人や地域団体によるサポート

地域によっては、空き家問題の解決や地域活性化のために活動しているNPO法人や市民団体が存在します。

これらの団体は、自治体や専門家とは異なる視点から、柔軟なサポートを提供してくれることがあります。

例えば、以下のような支援が期待できます。

- 空き家を活用したい人と、利用したい人を繋ぐマッチング

- DIYによる改修支援や、地域住民との協働による活用プロジェクト

- 移住希望者への空き家紹介や、地域での生活サポート

- 空き家に関する情報交換会やセミナーの開催

自治体の窓口や地域の広報誌、インターネットなどで、お住まいの地域にそのような団体があるか調べてみるのも良いでしょう。

地域に根ざしたユニークな活用方法が見つかるかもしれません。

空き家相談をスムーズに進めるための準備

お盆明けの空き家相談を実りあるものにするためには、事前の準備が非常に重要です。

漠然とした不安を抱えたまま相談窓口を訪れるよりも、現状を整理し、家族間の意見をまとめることで、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。

ここでは、空き家相談をスムーズに進めるための具体的な準備事項について解説します。

空き家の現状を正確に把握する

空き家に関する相談を進める上で、まず不可欠なのが、その空き家の現状を多角的に正確に把握することです。

物理的な状態だけでなく、法的な側面や経済的な状況も確認しておくことで、適切な解決策を見つけるための基礎情報となります。

物理的な状態の確認

建物の内外を詳細に確認し、劣化状況や必要な修繕箇所を把握します。

写真やメモを残しておくと、相談時に状況を伝えやすくなります。

- 建物内外の劣化状況: 雨漏り、壁のひび割れ、基礎の損傷、シロアリ被害、内装の破損、カビの発生など。

- 設備の動作確認: 給湯器、水回り(トイレ、風呂、キッチン)、電気設備、ガス設備、空調設備などが正常に機能するか。

- 敷地の状況: 庭木の繁茂、雑草の放置、外壁や塀の破損、不法投棄の有無など。

- 専門家(建築士など)による診断の検討: 特に築年数の古い建物や、構造上の不安がある場合は、専門家による建物診断(インスペクション)を受けることで、より詳細な情報を得られます。

法的な状況の確認

空き家がどのような法的制約を受けているかを確認することは、売却、活用、解体など、どの選択肢を選ぶかによって非常に重要です。

- 登記簿謄本(全部事項証明書): 誰が所有者か、共有名義の有無、抵当権などの担保権設定の有無を確認します。

- 固定資産税納税通知書: 課税対象となる土地と建物の所在地、地番、家屋番号、評価額、税額などを確認します。

- 建築確認済証、検査済証: 建物の合法性や現在の建築基準法への適合状況を把握するために重要です。紛失している場合は、自治体の建築指導課などで確認できる場合があります。

- 都市計画法上の制限: 用途地域、建ぺい率、容積率、防火地域などの指定を確認し、将来的な建替えや増改築、用途変更の可能性を探ります。

- 道路との接道状況: 建築基準法上の道路に2m以上接しているか確認します。接道義務を満たさない場合は、再建築不可となる可能性があります。

経済的な状況の確認

空き家を所有し続けることにかかる費用や、処分・活用した場合に得られる経済的価値を把握しておくことも重要です。

- 固定資産税・都市計画税: 年間にかかる税額を確認します。

- 維持管理費用: 光熱費、水道代、火災保険料、定期的な清掃や庭の手入れにかかる費用など。

- 売却時の査定額の目安: 不動産会社に簡易査定を依頼し、おおよその売却価格を把握しておきます。

- 賃貸時の家賃相場: 周辺の賃貸物件の家賃相場を調査し、賃貸活用した場合の収益性を検討します。

家族や親族間での意見統一を図る

空き家問題は、しばしば家族や親族間の意見の対立を引き起こしやすいデリケートな問題です。

トラブルを未然に防ぎ、スムーズな解決を目指すためには、関係者全員で事前に話し合い、意見を統一しておくことが不可欠です。

関係者全員での話し合いの重要性

特に共有名義の空き家や、相続発生前の空き家については、関係者全員の合意形成が必須となります。

- 共有名義の場合の合意形成: 空き家が複数の名義で所有されている場合、売却や大規模な改修、解体などを行うには、原則として共有者全員の同意が必要です。

- 相続人全員の意向確認: 親が健在なうちから、将来の相続を見据えて、空き家をどうしたいか(売却、活用、維持など)を話し合っておくことで、相続発生後の混乱を防げます。

- 感情的な側面への配慮: 空き家には所有者や家族の思い出が詰まっていることが多く、感情的なしこりが生じやすいものです。それぞれの思いを尊重し、時間をかけて話し合う姿勢が求められます。

解決策の方向性の検討

空き家の現状把握を踏まえ、どのような解決策が考えられるかを家族間で共有し、優先順位を付けて検討します。

- 売却、賃貸、活用、解体、相続放棄など、どの選択肢を優先するか: それぞれのメリット・デメリットを家族全員で理解し、最も現実的で納得のいく方向性を探ります。

- それぞれの選択肢に対するメリット・デメリットの共有: 例えば、売却すれば現金化できるが思い出がなくなる、賃貸活用すれば収入が得られるが管理の手間がかかる、といった点を具体的に話し合います。

将来的なトラブル回避のための合意形成

話し合いで合意に至った内容は、後々のトラブルを避けるためにも、書面で残しておくことを検討します。

- 書面での合意形成の検討: 遺産分割協議書や共有物分割協議書など、法的な効力を持つ書面を作成することで、将来の紛争リスクを低減できます。

- 専門家(弁護士、司法書士)を交えた話し合い: 意見の対立が激しい場合や、法的な手続きが必要となる場合は、弁護士や司法書士などの専門家を交えて話し合いを進めることで、客観的な視点から解決策を導き出しやすくなります。

必要書類の確認と事前準備

空き家に関する相談や手続きを進める際には、様々な書類が必要となります。

事前にこれらの書類を確認し、準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

紛失している書類がある場合は、再発行の手続きなども含めて早めに着手しましょう。

基本的な情報を示す書類

空き家の所有状況や建物の概要、課税状況などを確認するための基本的な書類です。

| 書類名 | 内容・確認事項 | 取得先・備考 |

|---|---|---|

| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 土地・建物の所有者、所在地、地番、家屋番号、床面積、構造、抵当権などの権利関係 | 法務局 |

| 固定資産税納税通知書 | 固定資産税評価額、税額、課税対象の所在地、地番、家屋番号 | 市区町村役場(毎年4月~5月頃に送付) |

| 建築確認済証・検査済証 | 建物の合法性、築年数、建築基準法への適合状況 | 建築時の書類、紛失時は自治体の建築指導課で確認 |

| 公図・地積測量図 | 土地の形状、面積、隣地との境界、接道状況 | 法務局 |

| 間取り図 | 建物の間取り、部屋数、広さ | 建築時の書類、不動産会社が作成する場合も |

所有権や相続に関する書類

所有者が誰であるか、相続によって取得した経緯などを証明するために必要な書類です。

| 書類名 | 内容・確認事項 | 取得先・備考 |

|---|---|---|

| 住民票 | 所有者の現住所、本人確認 | 市区町村役場 |

| 印鑑証明書 | 所有者の実印の証明 | 市区町村役場 |

| 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 相続人の特定、相続関係の証明 | 本籍地の市区町村役場 |

| 遺産分割協議書 | 相続人間で遺産の分割方法について合意した内容 | 相続人全員で作成 |

| 遺言書 | 故人の遺志を示す書類 | 公正証書遺言、自筆証書遺言など |

売却・賃貸・活用時に必要となる可能性のある書類

空き家を売却、賃貸、または活用する際に、その物件の魅力を伝えたり、詳細な情報を提供するために役立つ書類です。

| 書類名 | 内容・確認事項 | 取得先・備考 |

|---|---|---|

| 修繕履歴・リフォーム記録 | 過去に行った修繕やリフォームの内容、時期、費用 | 施工業者からの書類、自己記録 |

| 設備保証書・取扱説明書 | 給湯器、エアコンなどの主要設備の保証期間や使用方法 | 購入時の書類 |

| ライフライン(電気・ガス・水道)の契約状況 | 現在の契約状況、料金支払い状況 | 各供給会社 |

| マンションの場合は管理規約・重要事項説明書 | 管理費、修繕積立金、共用部分の使用ルールなど | 管理組合、購入時の書類 |

まとめ

お盆の帰省を機に顕在化しやすい空き家問題は、放置すると固定資産税の負担増大や特定空き家指定、資産価値の低下など、深刻なリスクを招きます。

この記事で紹介した売却、賃貸、活用、解体といった多様な選択肢の中から、ご自身の状況に合った最適な方法を見つけることが重要です。

自治体の窓口や不動産会社、司法書士など、専門家への早期相談が、問題解決と有効活用への第一歩となります。準備を整え、賢く行動することで、空き家が負の遺産となるのを防ぎましょう。