【宮﨑県】注文住宅の結露対策はまず原因から!起こるメカニズムを知って快適生活

2025年11月02日

宮﨑県で理想の注文住宅を建てたのに、冬になると窓や壁にびっしり結露…そんな悩みを抱えていませんか?

快適なはずのマイホームが、結露によってカビやダニの温床になり、健康被害まで心配になる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、宮﨑県の温暖多湿な気候特性や冬場の寒暖差が結露にどう影響するのか、そして高気密・高断熱化が進む現代の注文住宅でなぜ結露が起こりやすいのか、その根本的なメカニズムを徹底解説します。

空気中の水蒸気が露点温度に達し、冷たい面で水滴に変わる現象を科学的に理解することで、表面結露だけでなく見落とされがちな壁内結露の危険性とそのメカニズムについても深く知ることができます。

結露の発生原因と仕組みを正しく理解することこそが、宮﨑県の注文住宅で快適な暮らしを守り、カビやダニのない健康的な住環境を実現するための最初の、そして最も重要な一歩となるでしょう。

目次

宮﨑県の注文住宅で結露に悩む方へ

宮﨑県で理想の注文住宅を建てたものの、「なぜか窓がびしょ濡れになる」「壁にカビが生えてきた」「新築なのに結露に悩まされている」といった経験はありませんか?

せっかく手に入れた夢のマイホームで、結露が引き起こす不快な現象に直面すると、大きな不安やストレスを感じる方も少なくないでしょう。

特に、高い断熱性や気密性を謳う現代の注文住宅で結露が発生すると、「欠陥住宅なのでは?」と心配になるかもしれません。

しかし、新築住宅であっても結露が発生するリスクは十分にあり、必ずしも欠陥とは限りません。

結露は、単に窓ガラスやサッシが濡れるだけの問題ではありません。見た目の不快さだけでなく、放置すると様々な深刻な影響を及ぼします。

例えば、窓周りの水滴からカーテンや壁紙にカビが発生し、独特の不快な臭いを放つことがあります。

さらに、カビやそれを餌とするダニが繁殖しやすくなり、アレルギーや喘息といった健康被害につながる恐れがあります。

特に小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭では、健康面への影響は無視できない問題です。

また、目に見える表面結露だけでなく、壁の内部や床下、天井裏といった見えない場所で発生する「内部結露」は、より深刻な問題を引き起こす可能性があります。

内部結露が続くと、住宅の構造材である木材が湿気を吸い込み、腐食や劣化を招きます。

これにより、建物の耐久性や耐震性が著しく低下するだけでなく、シロアリの発生を誘発することもあり、家の寿命を縮めてしまうことにもなりかねません。

「日本のひなた」とも呼ばれる宮﨑県は、年間を通して温暖で日照時間が長いという特徴がありますが、一方で高温多湿な気候でもあります。

特に夏場や梅雨時期は湿度が高く、冬場も比較的温暖とはいえ、朝晩の冷え込みや室内外の寒暖差によって結露が発生しやすい環境です。

この宮﨑県特有の気候条件と、現代の注文住宅における高気密・高断熱化が、結露問題に複雑な影響を与えていることがあります。

こうした結露の悩みから解放され、宮﨑の地で快適かつ健康的に暮らすためには、まず結露が「なぜ」「どのように」発生するのか、そのメカニズムを正しく理解することが第一歩となります。

この知識こそが、効果的な結露対策を講じるための基盤となるのです。

結露が起こるメカニズムの基本を知ろう

宮﨑県の注文住宅で快適な生活を送るためには、まず結露がなぜ発生するのか、その基本的なメカニズムを理解することが不可欠です。

結露は、空気中に含まれる水蒸気が特定の条件下で水滴へと変化する自然現象であり、その原理を知ることで効果的な対策を講じることができます。

空気中の水蒸気と飽和水蒸気量

私たちの身の回りにある空気には、目には見えませんが常に水蒸気が含まれています。

この水蒸気の量は、空気の温度によって保持できる限界が決まっており、これを「飽和水蒸気量」と呼びます。

空気は温度が高いほどより多くの水蒸気を保持でき、逆に温度が低いと保持できる水蒸気の量が少なくなります。

例えば、同じ体積の空気でも、夏の暖かい空気は冬の冷たい空気よりもはるかに多くの水蒸気を含むことができます。

空気中の水蒸気量がその温度における飽和水蒸気量に達すると、それ以上水蒸気を保持できなくなり、過剰な水蒸気は水滴へと変化し始めます。

この状態が「飽和」です。

| 温度 | 飽和水蒸気量(空気1m³あたり) | 特徴 |

|---|---|---|

| 0℃ | 約4.8g | 低い温度では保持できる水蒸気量が少ない |

| 10℃ | 約9.4g | |

| 20℃ | 約17.3g | |

| 30℃ | 約30.4g | 高い温度では保持できる水蒸気量が多い |

露点温度とは何か

「露点温度」とは、空気中の水蒸気が飽和し、水滴として凝結し始める温度のことを指します。

現在の空気中に含まれる水蒸気の量が一定である場合、その空気を冷やしていったときに、飽和水蒸気量に達する温度が露点温度です。

つまり、空気の温度が露点温度まで下がると、空気中の水蒸気が水へと変化し始めるのです。

例えば、空気の温度が25℃で、相対湿度が60%の場合、露点温度は約16.7℃となります。

この空気の温度が16.7℃以下に下がると、結露が発生し始めることになります。

露点温度は、空気中の絶対湿度(空気1m³あたりに含まれる水蒸気の量)によって決まるため、湿度が高いほど露点温度も高くなります。

これにより、わずかな温度低下でも結露が発生しやすくなるのです。

冷たい面で水蒸気が水に変わる現象

結露が実際に目に見える形で現れるのは、温かく湿った空気が冷たい表面に触れたときです。

暖かい空気は多くの水蒸気を含んでいますが、この空気が窓ガラスや壁、サッシなど、その表面温度が空気の露点温度以下になっている冷たい部分に触れると、冷たい表面に接した空気の層だけが急激に冷やされます。

冷やされた空気は、保持できる水蒸気量が減少するため、過剰となった水蒸気は液体である水滴へと変化し、冷たい表面に付着します。

これが結露の発生メカニズムです。

冬場に窓ガラスが結露しやすいのは、室内の暖かく湿った空気が、外気によって冷やされた窓ガラスの表面に触れて露点温度以下になり、水蒸気が凝結するためです。

この現象は、建物の断熱性能や換気状態と密接に関わっています。

注文住宅で結露が起こる主な原因

注文住宅で結露が発生する原因は一つではありません。現代の住宅事情や建材の特性、さらには施工方法に至るまで、様々な要因が複雑に絡み合って結露を引き起こします。

ここでは、特に注意すべき主な原因について詳しく見ていきましょう。

現代住宅の高気密化と換気不足

近年の注文住宅は、省エネルギー性能を高めるために高気密・高断熱化が進んでいます。

これは、外気の温度変化の影響を受けにくくし、冷暖房効率を向上させる上で非常に有効です。

しかし、この高気密化が、適切な換気計画と組み合わされない場合に、結露のリスクを高める原因となります。

私たちの日常生活では、呼吸や発汗、料理、入浴、洗濯物の室内干し、観葉植物などから、常に大量の水蒸気が室内に放出されています。

高気密な住宅では、これらの水蒸気が外部に排出されにくく、室内に滞留しやすくなります。

その結果、室内の湿度が上昇し、冷たい窓ガラスや壁の表面に触れた際に、空気中の水蒸気が水滴となって現れる結露が発生しやすくなるのです。

特に、24時間換気システムが適切に稼働していなかったり、給気口や排気口のフィルターが詰まっていたりすると、換気能力が低下し、室内の湿度が過剰に高まります。

高気密住宅では、自然換気だけでは十分な湿気排出が難しいため、計画的な機械換気が不可欠です。

注文住宅の窓やサッシの性能と結露

窓やサッシは、注文住宅の快適性を左右する重要な要素ですが、結露が発生しやすい場所の代表格でもあります。

その理由は、窓が外気と室内を隔てる部分であり、住宅の中で最も熱が伝わりやすい(または冷気が伝わりやすい)部分の一つだからです。

窓ガラスの種類(単板ガラス、複層ガラス、Low-E複層ガラスなど)や、サッシのフレーム素材(アルミ、樹脂、木、複合など)によって、熱の伝わりやすさ(熱伝導率)が大きく異なります。

特に、熱伝導率の高いアルミ製のサッシは、冬場に外気の冷たさがそのまま室内に伝わりやすく、サッシ枠やガラスの室内側表面温度が室内の露点温度以下になりがちです。

これにより、空気中の水蒸気が冷やされて水滴となり、結露が頻繁に発生します。

一方、樹脂サッシや木製サッシ、またはアルミと樹脂を組み合わせた複合サッシは、熱伝導率が低いため、窓やサッシの表面温度が下がりにくく、結露の発生を大幅に抑制する効果が期待できます。

窓の断熱性能を高めることは、結露対策だけでなく、室内の快適性向上や省エネルギーにも繋がります。

窓やサッシの素材ごとの結露のしやすさの目安は以下の通りです。

| 素材 | 熱伝導率(相対値) | 結露のしやすさ | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| アルミ | 高い | 非常にしやすい | 軽量で耐久性があるが、熱を伝えやすく結露しやすい |

| 樹脂 | 低い | しにくい | 断熱性が非常に高く、結露抑制に優れる |

| 木材 | 低い | しにくい | 断熱性・調湿性に優れるが、定期的なメンテナンスが必要 |

| 複合(アルミ+樹脂) | 中程度 | しにくい | アルミの耐久性と樹脂の断熱性を両立し、結露対策にも有効 |

壁内結露の危険性とそのメカニズム

壁内結露(内部結露とも呼ばれます)は、壁の内部、床下、天井裏など、目に見えない場所で発生する結露です。

表面結露のように目視で確認できないため、発見が遅れることが多く、その間に住宅に深刻なダメージを与える危険性があります。

壁内結露のメカニズムは、以下の通りです。

- **湿気の侵入**: 暖かく湿った室内の空気が、壁のコンセントやスイッチの隙間、施工不良による断熱材の隙間、防湿シートの破れ目などを通って壁の内部空間に侵入します。

- **温度勾配と露点**: 壁の内部では、室内側から室外側に向かって徐々に温度が低くなっています。侵入した湿気を含んだ空気が、この温度勾配の中で自身の露点温度以下になる層に達すると、そこで水蒸気が水滴へと変化し、結露が発生します。

- **断熱材の役割と欠陥**: 断熱材は温度差を緩和し、壁内部の温度低下を防ぐ役割がありますが、断熱材の施工不良(隙間や欠損)や、湿気による断熱性能の低下があると、特定の場所で急激な温度低下が起こり、結露を誘発しやすくなります。

- **防湿層の重要性**: 室内側の壁には、湿気の侵入を防ぐための防湿シート(防湿層)が設けられることが一般的です。この防湿層が適切に施工されていない場合や、途切れている箇所があると、湿気が壁内部に侵入しやすくなり、壁内結露のリスクが高まります。

壁内結露が引き起こす被害は多岐にわたります。

- **木材の腐朽**: 結露水が木材に染み込み、腐朽菌が繁殖することで、柱や梁などの構造材が腐食し、住宅の耐久性や耐震性が著しく低下します。これは住宅の寿命を縮める重大な問題です。

- **断熱性能の低下**: 断熱材が水分を含むと、その断熱性能が大幅に低下します。これにより、冷暖房効率が悪化し、光熱費が増加するだけでなく、さらに結露が発生しやすい環境を作り出す悪循環に陥ります。

- **カビ・ダニの発生**: 壁の内部でカビが繁殖し、アレルギーやぜんそくなどの健康被害を引き起こす可能性があります。また、カビを餌とするダニも増殖しやすくなります。

- **シロアリ被害の誘発**: 湿った木材はシロアリにとって格好の餌場となり、シロアリ被害を誘発するリスクが高まります。シロアリは住宅の構造に深刻なダメージを与えるため、早期の対策が必要です。

壁内結露は目に見えないだけに、注文住宅を建てる際には、適切な設計と確実な施工、そして高気密・高断熱性能に見合った換気計画が極めて重要になります。

宮﨑県の気候と注文住宅の結露の関係

宮﨑県で注文住宅を建てる際、その土地特有の気候を理解することは、快適な住まいづくりにおいて非常に重要です。

特に、結露は宮﨑県の気候特性と密接に関わっており、適切な対策を講じるためには、まずそのメカニズムを知る必要があります。

温暖多湿な宮﨑県の気候特性

宮﨑県は、太平洋に面した温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれた地域として知られています。

年間を通じて日照時間が長く、平均気温も高めです。しかし、その一方で、年間を通じて湿度が高いことも宮﨑県の大きな特徴です。

特に夏場や梅雨時期には、非常に高い湿度を記録します。

この温暖多湿な気候は、室内と屋外の温度差が生じやすい環境を作り出し、結露発生の大きな要因となります。

例えば、外気温が比較的高い日でも、室内を冷房で冷やすことで、窓ガラスや壁の表面に結露が生じやすくなります。

宮崎市における月別の平均気温と相対湿度のデータを見ると、年間を通して湿度が比較的高水準であることがわかります。

特に梅雨から夏にかけては、平均相対湿度が80%を超える月もあり、この時期の湿度管理が結露対策の鍵となります。

| 月 | 平均気温(℃) | 相対湿度(%) |

|---|---|---|

| 1月 | 7.5 | 65.6 |

| 2月 | 9.2 | 68.9 |

| 3月 | 12.1 | 68.0 |

| 4月 | 16.1 | 70.0 |

| 5月 | 20.3 | 73.2 |

| 6月 | 22.9 | 84.4 |

| 7月 | 27.3 | 79.5 |

| 8月 | 27.8 | 79.3 |

| 9月 | 24.9 | 80.6 |

| 10月 | 20.2 | 76.7 |

| 11月 | 14.6 | 75.7 |

| 12月 | 9.5 | 69.5 |

※上記は宮崎市における過去の気象データに基づく月別平均値の一例です。

冬場の寒暖差が結露を招く

宮﨑県は「日本のひなた」と呼ばれるほど温暖なイメージがありますが、冬場でも結露の問題は発生します。

特に、朝晩の冷え込みと日中の気温上昇による寒暖差は、結露を招く大きな要因の一つです。室内で暖房を使用すると、室内の空気は暖かく湿った状態になります。

この暖かく湿った空気が、夜間や早朝に冷え込んだ窓ガラスや壁などの表面に触れると、急激に冷やされて水滴となり、結露が発生するのです。

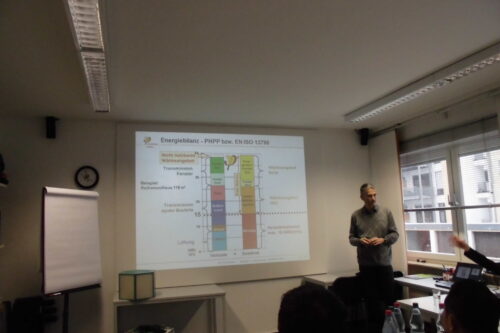

驚くべきことに、宮﨑県の住宅における冬の朝の室温は、全国的に見ても低い水準にあるという調査結果もあります。

これは、北海道のような寒冷地と比較して断熱性能への意識が低い傾向にあることが一因と考えられます。

断熱性能が不十分な住宅では、外気の影響を受けやすく、室内外の温度差が大きくなるため、結露が発生しやすくなります。

この寒暖差は、結露だけでなく、ヒートショックのリスクも高めるため、住宅の断熱性能は冬場の快適性と健康維持に不可欠です。

梅雨時期の湿度管理の重要性

宮﨑県は年間降水量が多く、特に梅雨時期には高温多湿な気候が顕著になります。

この時期は、屋外の湿度が高いため、窓を開けて換気しても室内の湿度が下がりにくいという課題があります。

室内の湿度が高い状態が続くと、たとえ極端な温度差がなくても、空気中の水蒸気が家具の裏側や押し入れの中など、わずかに冷たい表面で結露する「隠れ結露」が発生しやすくなります。

梅雨時の高湿度は、結露だけでなく、カビやダニの発生を助長する環境でもあります。

カビは温度5~35度、湿度80%以上で発生しやすく、ダニも20~30度、湿度60%以上で繁殖しやすいため、梅雨時期の室内はカビやダニにとって非常に好条件となります。

これらの発生は、アレルギーや健康被害の原因にもなりかねません。

したがって、宮﨑県で注文住宅を建てる際には、梅雨時期の湿度管理を特に重視した設計が求められます。

適切な換気システムの導入はもちろん、除湿機の活用や、調湿機能のある建材の選択など、多角的なアプローチで湿度をコントロールし、結露やカビの発生を防ぐことが快適で健康的な住まいを実現する上で不可欠です。

結露のメカニズムを知ることが対策の第一歩

宮﨑県の注文住宅で快適な生活を送るためには、結露の発生メカニズムを深く理解することが不可欠です。

単に「結露するから拭く」といった対症療法では、根本的な解決には繋がりません。

なぜ結露が起こるのか、その科学的なメカニズムを把握することで、ご自身の住宅で結露が発生している原因を特定し、効果的かつ持続可能な対策を講じることが可能になります。

例えば、空気中の水蒸気量が多いのか、それとも窓や壁の表面温度が極端に低いのか、あるいはその両方が複合的に影響しているのか?

これらの原因を正確に把握することで、適切な換気計画、断熱性能の向上、防湿対策など、具体的な行動へと繋げることができます。

原因に応じた適切な対策の選択

結露のメカニズムを理解することは、闇雲に様々な対策を試すのではなく、最も効果的な方法を選択するための羅針盤となります。

主な結露の原因と、それに対応する対策の方向性を以下にまとめます。

| 結露のメカニズムの要素 | 結露対策の方向性 | 具体的な対策例 |

|---|---|---|

| 空気中の水蒸気量が多い | 湿度を下げる | 計画的な換気システムの導入、除湿機の活用、室内干しの見直し、観葉植物の配置検討 |

| 表面温度が露点温度以下になる | 表面温度を上げる | 高断熱窓・サッシへの交換、壁・床・天井の断熱強化、暖房による室温維持、家具の配置見直し(空気の循環確保) |

| 水蒸気の移動 | 水蒸気の移動を遮断する | 壁内や床下への防湿層の適切な設置、気密性の向上(隙間風対策)、配管周りの気密処理 |

壁内結露という見えない脅威への理解

特に注意が必要なのが、目に見えない場所で発生する「壁内結露」です。

これは、暖かい室内の湿気が壁の内部に入り込み、断熱材の奥や構造材の表面で冷やされて結露する現象です。

壁内結露のメカニズムを理解していなければ、表面的な結露対策ばかりに目が行き、住宅の構造体や断熱材が腐朽・劣化していることに気づかないまま、健康被害や住宅の寿命短縮に繋がる可能性があります。

高気密・高断熱化が進む現代の注文住宅では、室内の湿気が壁内に入り込まないようにするための適切な防湿層の施工や、万が一湿気が侵入しても排出されるような通気層の確保が極めて重要になります。

メカニズムを知ることで、これらの見えない部分の設計や施工品質にも意識を向けることができるようになります。

宮﨑県の気候特性を踏まえた対策の重要性

宮﨑県特有の温暖多湿な気候は、結露発生のリスクを高める要因となります。

冬場の急激な寒暖差や、梅雨時期から夏にかけての年間を通して高い湿度環境は、結露のメカニズムが働きやすい条件を常に作り出しています。

この地域で注文住宅を建てる、あるいは住む上で、結露のメカニズムを理解し、その上で宮﨑の気候に最適化された断熱・換気・防湿計画を立てることが、一年を通して快適で健康的な住環境を維持するための鍵となります。

結露対策は、単に不快感を解消するだけでなく、カビやダニの発生を抑制し、家族の健康を守り、さらには住宅そのものの資産価値を維持・向上させる上でも極めて重要な役割を担います。

結露のメカニズムを知ることは、これらのメリットを享受するための最初の、そして最も重要な一歩なのです。

まとめ

宮﨑県の注文住宅で快適な生活を送るためには、結露がなぜ起こるのか、そのメカニズムを深く理解することが不可欠です。

本記事では、空気中の水蒸気が冷たい面に触れて水に変わる「露点温度」の原理や、現代住宅の高気密化、換気不足が結露を招く主要な原因であることを解説しました。

特に温暖多湿な宮﨑県の気候は、冬場の急激な寒暖差や梅雨時期の高い湿度が結露を発生させやすい環境を作り出します。

窓やサッシの性能不足はもちろん、見えない壁の内部で起こる「壁内結露」は建物の耐久性を損なう深刻なリスクとなり得ます。

これらのメカニズムと原因を正しく把握することで、単なる拭き取りといった一時的な対処ではなく、住宅の設計段階から適切な換気計画、断熱性能の向上、窓やサッシの選定といった根本的な結露対策を講じることが可能になります。

結露のメカニズムを知ることは、宮﨑県の注文住宅で健康で快適な暮らしを実現するための第一歩であり、長く安心して住める家づくりへと繋がる重要な結論と言えるでしょう。