「まだ家はいらない」と思っている方へ:実は賢い選択かも?賃貸と持ち家の損得徹底比較。

2025年10月21日

「まだ家はいらない」そう考えているあなたは、もしかしたら周囲の意見や漠然とした不安に、少しだけ立ち止まっているのかもしれませんね。

家を持つことが「当たり前」「賢い選択」とされる風潮の中で、本当に今のままで良いのか、将来後悔しないのかと疑問を抱くのは自然なことです。

しかし、その「まだ家はいらない」というあなたの考えは、実は非常に賢明な選択肢の一つである可能性を秘めています。この記事では、賃貸と持ち家のどちらが本当にあなたにとって「得」なのかを、初期費用、毎月の支払い、将来の資産形成、老後資金、そしてライフステージの変化への対応力といった多角的な視点から徹底的に比較します。

住宅ローンという長期的な重荷や見えない維持費、資産価値の下落リスクといった持ち家が抱える意外な落とし穴にも焦点を当て、賃貸暮らしがもたらす自由なライフスタイルや安心感を再確認することで、固定観念にとらわれず、あなたの人生に最適な住まい選びの答えを見つけるヒントが得られるでしょう。

目次

「まだ家はいらない」は本当に損なのか?

「今の生活で十分」「家を建てるのはまだ先でいい」と感じている方は少なくありません。

しかし、実は“家を建てる理由”は「必要だから」ではなく、「人生をどう生きたいか」から始まるものです。

この数年、暮らし方や働き方が大きく変わり、“住まい”が持つ意味も変化しています。今日は、「まだ家を建てようと思っていない人」にこそ伝えたい、“家を持つ意味”について考えてみましょう。

家賃は「一生払い続けるコスト」

多くの人が「賃貸で十分」と考えがちですが、家賃は払い続けても「自分の資産にはならないお金」です。

例えば、月額8万円の家賃を30年間払い続けた場合、合計で約2,880万円もの大金になります。これは、自分以外の誰かの資産形成に貢献していることになります。

一方、同じ金額を住宅ローンとして支払った場合、最終的に手元に残るのは「自分の家」です。この家は固定資産として、将来の相続や老後の住まいの安心につながる貴重な資産となります。

| 項目 | 賃貸住宅の場合 | 持ち家(住宅ローン)の場合 |

|---|---|---|

| 毎月の支払い | 家賃 | 住宅ローン返済 |

| 30年間の総額(例:月8万円) | 約2,880万円 | 約2,880万円 |

| 支払いの結果 | 自分の資産にはならない | 自分の資産(家)が残る |

| 将来のメリット | なし | 相続資産、老後の住居費負担軽減 |

“今”は人生で最も住宅ローンを組みやすい時代

現在の日本は、世界的に見ても低金利の時代が続いています。金利は長期的に見れば上昇傾向にあるものの、20代から40代のうちに住宅ローンを組むことで、現役で働いているうちに完済を目指すことが可能です。

これにより、老後に家賃負担がない安心した暮らしを実現しやすくなります。

つまり、「家を建てる=借金」という従来の考え方ではなく、「未来の住居費を前払いしている」という発想で捉えることができます。

“安心を先に買う”という視点に切り替えることで、家づくりの意義がより明確に見えてくるでしょう。

“家を持つ=暮らしをデザインできる”という自由

賃貸住宅では、間取りや壁の色、設備などに多くの制限があります。

しかし、自分の家であれば、まさに“好きな暮らし方”を自由に形にすることができます。

- 子どもたちがのびのびと遊べる広々としたリビング

- 夫婦それぞれが集中できる趣味の部屋

- テレワークにも対応できる書斎スペース

- 外の空気を感じながら過ごせるウッドデッキや中庭

こうした「理想の暮らし方」を設計できるのが注文住宅の大きな醍醐味です。

家を建てることは、単に住む場所を得るだけでなく、“自分の人生をデザインする”ことそのものだと言えるでしょう。

家は「家族を守る防災拠点」にもなる

日本は地震、台風、豪雨など、自然災害が多い国です。家を建てるということは、単に“住む場所”を得るだけでなく、“家族を守るための防災拠点”を築くことでもあります。

高い耐震性能や断熱性能、遮熱性能などを備えた住宅は、万が一の災害時にも家族の安全を守り、時には避難所の代わりにもなり得ます。

特に、自然豊かな地域においては、「災害に強く、環境に優しい家」の価値はますます高まっています。

家を持つことで、人生の軸ができる

家は単なる「建物」ではなく、家族が集まり、思い出を積み重ね、四季を感じながら暮らす“心の拠り所”となります。その積み重ねが、人生そのものを豊かにしてくれるでしょう。

また、家を持つことで地域社会とのつながりも自然と生まれます。隣人との助け合いや地域の行事への参加など、賃貸暮らしではなかなか得にくい、温かい人間関係を築くきっかけにもなります。

賃貸暮らしのメリットを再確認

「まだ家はいらない」と考えている方にとって、賃貸暮らしは多くのメリットをもたらします。

特に、ライフスタイルの自由度や経済的な安心感は、持ち家にはない魅力と言えるでしょう。

ここでは、賃貸暮らしの主な利点を改めて確認し、その価値を深く掘り下げていきます。

身軽さが生む自由なライフスタイル

賃貸住宅の最大の魅力の一つは、その「身軽さ」がもたらす自由なライフスタイルです。

持ち家のように特定の場所に縛られることなく、自身のライフステージや価値観の変化に合わせて、住む場所や住居のタイプを柔軟に選択できます。

例えば、キャリアアップのための転勤や転職、結婚、子育て、そして子どもの独立といった人生の節目において、居住地や間取りの変更が比較的容易に行えます。

都会での刺激的な暮らしを試したり、自然豊かな郊外でのんびり過ごしたり、マンションと一戸建ての両方を経験したりと、様々な住環境を体験できるのも賃貸ならではのメリットです。

特定のエリアに永住するのではなく、その時々の「住みたい場所」「住みたい家」を自由に選べることは、自身の可能性を広げ、豊かな人生をデザインする上で大きな強みとなります。

住宅ローンや維持費の心配がない安心感

賃貸暮らしは、持ち家に伴う住宅ローンや多岐にわたる維持費の心配がないという点で、経済的な安心感をもたらします。

高額な頭金の準備や、数十年にもわたる住宅ローンの返済計画に縛られることがありません。

これにより、家計の負担が軽減され、教育費や老後資金、趣味や旅行など、他の生活費や将来への投資に資金を回しやすくなります。

また、持ち家で発生する固定資産税や都市計画税といった税金、さらには建物の老朽化に伴う大規模な修繕費用(外壁塗装、水回り設備の交換など)も、基本的に大家さんが負担します。

エアコンや給湯器などの設備が故障した場合も、多くは管理会社や大家さんが修理費用を負担してくれるため、予期せぬ大きな出費で家計が圧迫される心配が少ないでしょう。

賃貸暮らしにおける初期費用は、敷金・礼金、仲介手数料などが主であり、持ち家と比較して圧倒的に低く抑えられます。

以下の表で、賃貸と持ち家における主な費用負担の違いを比較します。

| 項目 | 賃貸暮らし | 持ち家暮らし |

|---|---|---|

| 初期費用 | 敷金・礼金、仲介手数料など | 頭金、登記費用、各種手数料など高額 |

| 毎月の費用 | 家賃、共益費 | 住宅ローン返済、管理費、修繕積立金 |

| 維持管理費 | 基本的に不要(修繕は大家負担) | 固定資産税、都市計画税、修繕費(計画的・突発的) |

| 災害リスク | 物件の損害は大家負担 | 自己負担(火災保険等でカバーも必要) |

転勤や家族構成の変化にも柔軟に対応

人生は常に変化の連続であり、賃貸暮らしはその変化に柔軟に対応できるという大きな強みを持っています。

特に、転勤が多い職業の方や、将来のライフプランが未確定な方にとっては、賃貸のメリットは計り知れません。

急な転勤や転職が決まった際でも、賃貸であれば解約手続きを経て比較的短期間で次の住まいへ移ることが可能です。

持ち家の場合のように、売却活動や買い替え先の検討に時間を要したり、希望価格で売却できないリスクを抱えたりする心配がありません。

これにより、キャリアの選択肢が広がり、フットワーク軽く行動することができます。

また、結婚、出産、子どもの独立といった家族構成の変化に合わせて、必要な部屋数や広さの物件にスムーズに住み替えることができます。

子どもが小さいうちは広めのファミリー向け、子どもが巣立ったら夫婦二人に適したコンパクトな物件へと、その時々のライフステージに最適な住まいを自由に選択できるのは、賃貸ならではの大きなメリットと言えるでしょう。

住み替えの度に大規模なリフォームやリノベーションを検討する必要がなく、常に最新の設備や間取りの物件を選べる可能性もあります。

持ち家が抱える意外な落とし穴

住宅ローンという長期的な重荷

「まだ家はいらない」と考えている方にとって、持ち家を検討する際に最も大きな障壁となるのが住宅ローンです。

これは単なる借金ではなく、多くの場合、20年、30年、あるいはそれ以上の長期にわたる返済計画を意味します。

この長期的なコミットメントは、個人のキャリアプランやライフスタイルに大きな影響を与える可能性があります。

例えば、予期せぬ病気やリストラ、あるいは経済状況の変化により収入が減少した場合、ローンの返済が困難になるリスクが常に伴います。

住宅ローンの返済額は毎月の家計に占める割合が大きく、子どもの教育費や老後資金の貯蓄、趣味やレジャーといった他の支出を圧迫する要因にもなりかねません。

特に変動金利型を選択した場合、将来的な金利上昇リスクは無視できません。金利が上昇すれば、毎月の返済額が増加し、家計をさらに圧迫する可能性があります。

さらに、一度住宅ローンを組んで家を購入すると、その家から簡単に引っ越すことが難しくなります。

転勤や家族構成の変化、あるいはより良い住環境を求めるなど、ライフステージの変化に柔軟に対応しにくいという側面も持ちます。

家を売却してローンを完済するには時間と費用がかかり、希望通りの価格で売却できる保証もありません。

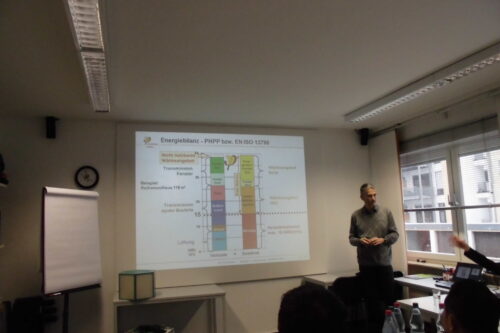

固定資産税や修繕費など見えない維持費

持ち家は、購入時の費用だけでなく、所有している間も継続的に様々な費用が発生します。

これらの「見えない維持費」は、賃貸では意識することのなかった出費であり、購入後に家計を圧迫する意外な落とし穴となることがあります。

代表的なものとして、固定資産税と都市計画税があります。これらは毎年課税される地方税であり、土地と建物の評価額に基づいて算出されます。

また、マンションの場合は、毎月の管理費と修繕積立金が必須となります。これらは共用部分の維持管理や将来の大規模修繕に備えるための費用ですが、築年数の経過とともに上昇する傾向にあります。

一戸建ての場合、大規模修繕費用はすべて自己負担となります。

外壁塗装、屋根の葺き替え、給湯器や水回り設備の交換など、数年~十数年ごとに数十万円から数百万円単位の費用が発生します。

これらは計画的に積み立てておく必要がありますが、予期せぬ故障や災害による修繕が必要になることもあります。

さらに、火災保険や地震保険への加入も必須と言えるでしょう。これらは万が一の災害に備えるための保険ですが、その保険料も決して安価ではありません。

これらの維持費を考慮せずに住宅ローン返済額だけを見て購入を決定すると、後々資金繰りに苦しむことになりかねません。

| 費用の種類 | 内容 | 発生頻度 | 目安(年間または都度) |

|---|---|---|---|

| 固定資産税・都市計画税 | 土地・建物に課される地方税 | 毎年 | 数十万円程度(物件や地域による) |

| 管理費・修繕積立金(マンションの場合) | 共用部分の維持管理、大規模修繕への積立 | 毎月 | 数万円程度 |

| 火災保険・地震保険料 | 災害時の損害補償 | 毎年または長期一括 | 数万円~十数万円程度 |

| 大規模修繕費用(一戸建ての場合) | 外壁塗装、屋根の葺き替え、給湯器・水回り設備交換など | 10年~20年ごと | 数十万円~数百万円 |

| その他修繕費 | 給湯器、エアコン、水回りなどの故障・交換 | 不定期 | 数万円~数十万円 |

資産価値の下落リスクと流動性の低さ

「家は資産になる」という考え方は一般的ですが、常にその価値が維持されるとは限りません。

特に日本の住宅は、築年数の経過とともに資産価値が下落しやすい傾向にあります。

新築で購入した戸建て住宅やマンションも、引き渡しを受けた瞬間から「中古物件」となり、市場価値は下がり始めます。

特に戸建ての場合、建物の価値は20年~30年でほぼゼロと評価されることも珍しくありません。土地の価値は比較的安定していますが、立地条件や周辺環境の変化(人口減少、空き家増加、インフラ老朽化など)によっては、土地の価値も下落するリスクがあります。

また、景気変動や金利の動向、不動産市場の需給バランスによっても、物件の売却価格は大きく左右されます。

購入時よりも高い価格で売却できる保証はなく、最悪の場合、ローン残債よりも売却価格が低くなる「オーバーローン」の状態に陥る可能性もゼロではありません。

さらに、持ち家は賃貸物件と比較して流動性が低いという特性があります。急な転勤や介護などで住み替えが必要になった際、すぐに売却できるとは限りません。

買い手が見つかるまでに時間がかかったり、希望価格を大幅に下げなければ売却できなかったりすることもあります。

売却時には不動産仲介手数料や登記費用、場合によっては譲渡所得税など、多額の諸費用が発生することも忘れてはなりません。

賃貸と持ち家 損得を徹底比較するポイント

「まだ家はいらない」と考えている方も、賃貸と持ち家それぞれの経済的な側面や将来への影響を具体的に比較することで、ご自身のライフプランに合った賢い選択が見えてきます。

住まい選びは単なる住む場所の確保だけでなく、人生をどうデザインし、未来をどう築くかという「投資」の側面も持ち合わせているため、多角的な視点からの検討が不可欠です。

賃貸と持ち家の損得を比較する際の主要なポイントを、以下で詳しく見ていきましょう。

初期費用と毎月の支払いを比較

住まいを選ぶ上で、まず気になるのが契約時や購入時にかかる初期費用と、毎月発生する支払い額です。

賃貸と持ち家では、その内訳と金額に大きな違いがあります。

賃貸の初期費用と毎月の支払い

賃貸物件を契約する際には、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料、鍵交換費用、保証料など、家賃の4.5ヶ月分から6ヶ月分程度のまとまった費用が必要となるのが一般的です。

例えば、家賃8万円の物件であれば、初期費用として30万円から48万円程度を見込む必要があるでしょう。

毎月の支払いとしては、主に家賃が発生します。

持ち家の初期費用と毎月の支払い

一方、持ち家を購入する際の初期費用は、賃貸に比べて高額になる傾向があります。

物件価格の3~10%程度が頭金として必要となるほか、住宅ローン契約費用(保証料、事務手数料、印紙税など)、不動産取得税、登記費用、火災保険料、地震保険料などがかかります。

毎月の支払いでは、住宅ローンの返済が中心となりますが、これに加えて毎年発生する固定資産税や都市計画税、マンションであれば管理費や修繕積立金、戸建てであれば計画的な修繕費用なども考慮に入れる必要があります。

具体的な費用項目を以下の表で比較します。

| 項目 | 賃貸 | 持ち家(戸建て・マンション) |

|---|---|---|

| 初期費用 | 敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料、鍵交換費用、保証料など(家賃の約4.5~6ヶ月分) | 頭金(物件価格の約3~10%)、住宅ローン契約費用、不動産取得税、登記費用、火災保険料、地震保険料など |

| 毎月の支払い | 家賃 | 住宅ローン返済、固定資産税・都市計画税(年払い)、マンションの場合は管理費・修繕積立金、戸建ての場合は計画的な修繕費 |

将来の資産形成と老後資金

住まいが将来の資産形成や老後資金にどう影響するかは、賃貸と持ち家で大きく異なります。

この視点は、「家を建てる=借金」ではなく、「未来の支出を前払いしている」という考え方にもつながります。

賃貸における資産形成と老後資金

賃貸で暮らし続ける場合、毎月支払う家賃は「一生払い続けるコスト」であり、自分の資産にはなりません。

例えば、家賃8万円を30年間払い続ければ、合計で約2,880万円が他者の資産になっている計算です。しかし、その分、住み替えの自由度が高く、転勤や家族構成の変化にも柔軟に対応できるというメリットがあります。

家賃負担がない分を積極的に投資や貯蓄に回すことで、別の形で資産形成を目指すことも可能です。

一方で、老後も家賃の支払いが継続するため、年金生活での経済的負担が大きくなる可能性や、高齢になると賃貸契約が難しくなるリスクも考慮する必要があります。

持ち家における資産形成と老後資金

持ち家は、住宅ローンを完済すれば「自分の資産」として残ります。

これは、家づくりが「未来の支出を前払いする」賢い投資であるという考え方につながります。ローン完済後は、毎月の住宅ローン返済がなくなるため、老後の住居費負担を大幅に軽減できるという大きなメリットがあります。

また、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)といった税制優遇制度を利用できる場合もあり、税負担の軽減につながります。

万が一の際には、自宅を売却してまとまった資金を得たり、賃貸に出して家賃収入を得たりすることも可能です。

ただし、固定資産税や修繕費といった維持費は継続して発生するため、老後を見据えた資金計画が重要です。

賃貸と持ち家、どちらが将来の資産形成に有利かは、個々のライフプランや経済状況によって異なります。より詳細な比較は、Money Canvasの資産形成比較コラムも参考になるでしょう。

ライフステージごとの選択肢

「人生をどう生きたいか」という視点で住まいを考えるとき、ご自身のライフステージの変化に合わせた住まい選びが重要になります。

賃貸と持ち家は、それぞれのライフステージにおいて異なるメリットとデメリットをもたらします。

独身・若年層

独身の方や若年層の場合、賃貸は大きなメリットをもたらします。転勤や転職、結婚など、将来のライフスタイルが未確定な時期において、賃貸は住み替えの自由度が高く、身軽に生活拠点を変更できる柔軟性があります。

これにより、キャリアパスや人間関係の変化に合わせた最適な住環境を選びやすいでしょう

。一方、持ち家をこの時期に検討する場合、早い段階での資産形成というメリットがあるものの、将来の計画変更に伴う売却や賃貸化のリスクも考慮が必要です。

結婚・子育て期

結婚し、子どもが生まれて子育て期に入ると、住まいに対するニーズは大きく変化します。

持ち家であれば、家族の成長に合わせた間取りの変更や、子どもがのびのびと遊べる庭の設置など、自分たちの「理想の暮らし」を自由にデザインできるという大きな魅力があります。

また、学校区や地域のコミュニティとのつながりも、子育て世帯にとっては重要な要素となります。

賃貸でもファミリー向けの物件はありますが、内装や設備、間取りの自由度は持ち家に比べて低い傾向にあります。

老後

老後を見据えた住まい選びも重要なポイントです。

持ち家の場合、住宅ローンを完済していれば、毎月の住居費負担が固定資産税や修繕費のみとなり、年金生活での経済的な安心感が得られます。

また、バリアフリー化などのリフォームも自由に行えるため、加齢に伴う身体の変化にも柔軟に対応できます。

賃貸の場合、老後も家賃を支払い続ける必要があり、高齢になると「収入の低下による家賃滞納のリスク」や「健康状態の不安」から、入居審査に通りにくくなるケースがある点に注意が必要です。

ただし、最近では高齢者向けの賃貸物件や、サービス付き高齢者向け住宅などの選択肢も増えています。

ライフステージごとの住まい選びについては、ライフステージ別最適な住まいガイドも参考になるでしょう。

「まだ家はいらない」賢い選択をするための視点

「今の生活で十分」「家を建てるのはまだ先でいい」と感じている方も少なくありません。

しかし、住まい選びは単なる「必要性」からだけでなく、「人生をどう生きたいか」という視点から始まるものです。

この数年で暮らし方や働き方が大きく変化し、住まいが持つ意味も多様化しています。

ここでは、「まだ家を建てようと思っていない人」にこそ伝えたい、住まい選びの新たな視点について深掘りします。

あなたのライフプランに合わせた最適な住まい選び

住まいを選ぶことは、あなたの未来をデザインすることに他なりません。

賃貸と持ち家、それぞれの特性を理解し、ご自身のライフプランに最適な選択をするための具体的な視点を見ていきましょう。

家賃は「消費」か「投資」か?

多くの人が「賃貸で十分」と考える一方で、家賃は払い続けても「自分の資産にはならないお金」であるという側面があります。

例えば、月々8万円の家賃を30年間支払い続けた場合、合計で約2,880万円もの金額が「自分以外の誰かの資産」となります。

これに対し、住宅ローンで同額を支払った場合、最終的に手元に残るのは「自分の家」という固定資産です。

この資産は将来の相続対象となるだけでなく、老後の住まいの安心にもつながります。

家賃を単なる消費と捉えるか、住宅ローンを未来への投資と捉えるかで、長期的な資産形成に大きな差が生まれるのです。

住宅ローンを組む「最適なタイミング」

現在の日本は、世界的に見ても低金利の時代が続いており、住宅ローンを組みやすい環境にあります。

20代から40代のうちにローンを組むことで、多くの場合、現役で働いている期間中に完済を目指すことが可能です。

これにより、定年退職後に家賃やローン返済の負担がない、経済的に安定した暮らしを実現できます。

住宅ローンを「借金」と捉えるのではなく、「未来の住居費を前払いし、安心を先に手に入れる」という考え方に切り替えることで、家づくりの意義がより明確になるでしょう。

「暮らしをデザインする」という価値

賃貸住宅では、間取りや内装、設備など、多くの面で制限があるのが一般的です。

しかし、自分の家であれば「好きな暮らし方」を自由に形にできます。例えば、子どもたちがのびのびと遊べる広々としたリビング、夫婦それぞれの趣味に没頭できる部屋、集中して仕事ができる書斎スペース、屋外での時間を楽しめるウッドデッキや中庭など、理想の空間を設計することが可能です。

家を建てることは、単に住む場所を得るだけでなく、あなた自身の人生をデザインし、豊かな毎日を創造する大きな機会となります。

「家族を守る防災拠点」としての住まい

地震、台風、豪雨など、日本は自然災害が多い国です。家を建てるということは、単に「住む場所」を確保するだけでなく、「家族を守る強固な防災拠点」を築くことでもあります。

高い耐震性能や断熱性能、遮熱性能を備えた住宅は、万が一の災害時にも家族の安全を守り、避難所代わりにもなり得ます。

特に自然豊かな地域では、「災害に強く、環境に優しい家」の価値は非常に高く、家族の安心を長期的に支える基盤となります。

人生の軸となる「心の拠り所」

家は単なる「建物」ではなく、家族が集い、思い出を積み重ね、四季を感じながら暮らす「心の拠り所」となります。

この積み重ねが、人生そのものを豊かにしてくれるでしょう。また、持ち家を持つことで、地域社会とのつながりが生まれることも大きな魅力です。

隣人との助け合いや地域の行事への参加など、賃貸暮らしでは得にくい温かい人間関係やコミュニティへの帰属意識が育まれます。

賃貸と持ち家のハイブリッドな考え方

「まだ家はいらない」と考えている方も、その選択が一時的なものなのか、長期的なものなのかを再考する良い機会です。

賃貸暮らしの身軽さを享受しつつ、将来的な持ち家を視野に入れる「ハイブリッドな考え方」も存在します。

賃貸期間を「準備期間」と捉える

現在の賃貸期間を、将来の持ち家取得に向けた「準備期間」と捉えることができます。

この期間中に、頭金の貯蓄を進めたり、理想の住まいの条件や希望するエリアについてじっくりと情報収集を行ったりすることが可能です。

また、家族構成の変化やキャリアパスの確立など、ライフステージの節目で最適な選択をするための猶予期間として活用するのも賢い方法です。

住まい以外の「資産形成」も並行して考える

持ち家だけでなく、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった制度を活用し、住まい以外の方法で資産形成を並行して進めることも「ハイブリッドな考え方」の一つです。

これにより、将来的な選択肢の幅を広げ、より柔軟なライフプランを構築できます。

賃貸で身軽さを保ちながら、着実に資産を増やしていくことで、いざという時の住まい選びの決断をサポートする強力な後ろ盾となるでしょう。

柔軟な住まい選びで「理想の暮らし」を実現する

「賃貸か持ち家か」という二者択一ではなく、それぞれのメリットを最大限に活かす柔軟な視点を持つことが重要です。

例えば、若いうちは転勤の可能性を考慮して賃貸を選び、子育て期には広さや教育環境を重視して持ち家を検討するなど、ライフステージの変化に合わせて最適な住まいを選ぶ戦略も有効です。

家づくりは「贅沢」ではなく、「あなたの人生をどう生きたいか」という「選択」なのです。今の状況に合わせた賢い選択をすることで、あなたらしい理想の暮らしを実現できるでしょう。

まとめ

「まだ家はいらない」という考えは、決して後ろ向きなものではなく、むしろあなたのライフプランや価値観に合わせた賢明な選択肢の一つであることがお分かりいただけたでしょうか。

賃貸には、身軽さや自由なライフスタイル、住宅ローンや維持費の心配がない安心感といった独自のメリットがあります。

一方で持ち家は、資産形成の魅力があるものの、住宅ローンという長期的な重荷や固定資産税、修繕費といった見えない維持費、さらには資産価値の下落リスクといった意外な落とし穴も存在します。

重要なのは、賃貸か持ち家かという二者択一で考えるのではなく、初期費用、毎月の支払い、将来の資産形成、老後資金、そして何よりもあなたのライフステージごとの選択肢を総合的に比較検討することです。

時には、賃貸と持ち家を柔軟に組み合わせる「ハイブリッドな考え方」も有効な戦略となり得ます。

最終的に、あなたにとって「最適な住まい」とは、社会的な常識や周囲の声に流されることなく、あなた自身の価値観と未来設計に合致した選択であるべきです。

この記事が、その賢い選択をするための一助となれば幸いです。