実家をどうする?お盆明けの家族会議で始める土地売却と建て替え検討のロードマップ

2025年08月19日

お盆明け、実家をどうするか家族会議を控えているあなたへ。

土地売却か建て替えか、どちらが最適か迷っていませんか?

この記事では、それぞれの選択肢のメリット・デメリット、具体的な手続き、必要な費用と税金、さらには家族間の合意形成のコツまで、実家問題解決に必要な情報を網羅的に解説します。

最適な決断を下し、家族の未来と大切な資産を守るための具体的なロードマップが、この一読で明確になります。

目次

お盆明けの家族会議 実家問題に踏み出す第一歩

お盆に実家に集まった際、親御さんの暮らしぶりや家の老朽化を目の当たりにし、「この実家をどうするべきか」という漠然とした不安や課題を感じた方も多いのではないでしょうか。

お盆明けは、家族が一度集まり、それぞれの思いを共有した直後だからこそ、実家問題というデリケートなテーマに真剣に向き合う絶好の機会です。

実家問題は、単なる不動産の売却や建て替えといった物理的な問題に留まりません。

親御さんの老後の生活、兄弟姉妹間の相続、将来の資産形成、そして何よりも家族の絆に関わる、非常に複雑で感情的な側面を持つ課題です。

多くの家庭で「いつか考えよう」「まだ大丈夫」と先延ばしにされがちですが、時間が経つほど状況は複雑化し、選択肢が狭まる可能性があります。

例えば、親御さんの健康状態の変化、家の老朽化の進行、あるいは不動産市場の変動など、予測できない事態が起こる前に、家族全員で実家の将来について話し合い、具体的な方向性を決めることが何よりも重要です。

この「お盆明け」という区切りは、これまで目を背けてきた実家問題に、家族として「第一歩」を踏み出すための最適なタイミングとなるでしょう。

この第一歩となる家族会議では、すぐに具体的な結論を出すことよりも、まずは現状を共有し、それぞれの意見や懸念を率直に話し合うことが大切です。

実家を「土地売却」するのか、それとも「建て替え」て活用するのか。あるいは、他の選択肢を模索するのか。

いずれの道を選ぶにしても、家族全員が納得し、協力し合える土台を築くことが、問題解決への最も確実な道となります。

本記事では、お盆明けの家族会議をきっかけに、実家の土地売却や建て替えを検討する際の具体的なロードマップを提示します。

感情的な側面も考慮しつつ、客観的な情報に基づいた判断ができるよう、専門的な知識と実践的なアドバイスを提供することで、皆様の実家問題解決を力強くサポートします。

お盆明けの家族会議を始める前に 押さえておきたい基本

お盆明けの家族会議を実りあるものにするためには、事前の準備が不可欠です。

感情的な議論に終始せず、具体的な解決策を見出すためには、会議の目的を明確にし、必要な情報を整理しておくことが重要になります。

この章では、会議を始める前に押さえておくべき基本的な事項について解説します。

家族会議の目的と参加者の確認

家族会議を始めるにあたり、まず「何のためにこの会議を開くのか」という目的を明確にすることが重要です。

目的が曖昧なままでは、議論が発散し、結論が出ないまま終わってしまう可能性があります。

また、誰が会議に参加すべきかを確認し、全員が安心して意見を言える場を設けることも成功の鍵となります。

| 項目 | 内容と確認事項 |

|---|---|

| 会議の目的 | 実家や土地の将来について、家族全員で方向性を共有し、具体的な行動計画を立てることです。

|

| 参加者の確認 | 実家の問題は、所有者だけでなく、将来的に関わる可能性のある家族全員にとって重要な議題です。以下の関係者を考慮し、可能な限り全員が参加できるように調整しましょう。

|

実家の現状把握と情報整理

家族会議を円滑に進めるためには、実家に関する客観的な情報を事前に収集し、整理しておくことが不可欠です。

感情論に流されず、具体的な数字や事実に基づいて議論を進めることで、より現実的な判断が可能になります。以下の情報を集めておきましょう。

| 情報カテゴリ | 確認すべき具体的な内容 | 入手先・確認方法 |

|---|---|---|

| 法的情報 |

|

|

| 経済的情報 |

|

|

| 物理的情報 |

|

|

| 立地情報 |

|

|

家族の意見を事前にヒアリングする重要性

家族会議を始める前に、個々の家族メンバーの意見や希望を事前にヒアリングしておくことは、会議を円滑に進める上で非常に重要です。

これにより、会議での感情的な衝突を避け、それぞれの本音を理解した上で議論を進めることができます。

特に、親世代の思い入れや子世代の負担感など、デリケートな感情が絡む問題だからこそ、事前の丁寧なヒアリングが求められます。

ヒアリングすべき主な内容は以下の通りです。

- 親世代(実家の所有者)の意向:

- 実家に対する思い入れや、手放したくない理由。

- 今後も住み続けたいか、施設への入居を検討しているかなど、将来の生活設計。

- 経済的な状況や、売却・建て替えに関する資金的な不安。

- 相続に関する希望や、子供たちへの負担をどう考えているか。

- 子世代(相続権を持つ子供たち)の意向:

- 実家をどうしたいか(売却、建て替え、維持管理、自分が住むなど)の希望。

- 実家に関する経済的・時間的な協力の可否や、その負担感。

- 将来的に実家をどう活用したいか、または関わりたくないか。

- 兄弟姉妹間での意見の相違点。

ヒアリングの方法としては、個別での面談や、手紙、簡単なアンケート形式など、それぞれの家族が本音を話しやすい方法を選ぶと良いでしょう。

大切なのは、相手の意見を頭ごなしに否定せず、傾聴の姿勢で受け止め、記録しておくことです。

これにより、会議当日は、感情論ではなく、事前に共有されたそれぞれの意見を尊重しながら、建設的な話し合いを進めるための土台が築けます。

土地売却を検討するメリットとデメリット

お盆明けの家族会議で実家の将来について話し合う際、土地売却は重要な選択肢の一つです。

実家を売却することには、経済的な側面だけでなく、管理の手間や相続といった多岐にわたるメリットとデメリットが存在します。

家族全員が納得のいく結論を出すためには、それぞれの側面を深く理解することが不可欠です。

土地売却の主なメリット

実家を土地として売却することは、所有者や家族にとって様々な利点をもたらします。

以下に主なメリットを挙げます。

- まとまった資金の確保

実家を売却することで、まとまった現金を手にすることができます。この資金は、老後の生活資金、新たな住居の購入費用、家族の教育資金、あるいは借入金の返済など、様々な用途に活用することが可能です。特に、急な出費や将来への備えとして、経済的なゆとりを生み出す大きなメリットとなります。

- 維持管理の手間と費用の削減

実家を所有し続ける限り、固定資産税や都市計画税などの税金、建物の修繕費用、庭の手入れ、清掃などの維持管理費用と手間が発生します。特に空き家の場合、老朽化の進行や不法侵入、災害リスクへの対応も必要になります。売却することで、これらの金銭的・時間的負担から解放され、精神的な負担も軽減されます。

- 相続問題の簡素化

不動産は、現金のように均等に分割することが難しく、相続時に親族間でのトラブルの原因となることがあります。実家を売却して現金化することで、相続財産を公平かつスムーズに分割することが可能となり、将来的な相続争いを未然に防ぐことができます。

- 遠隔地からの管理負担の解消

実家から離れた場所に住んでいる場合、実家の管理や維持は大きな負担となります。定期的な見回りや緊急時の対応など、物理的な距離が障壁となることも少なくありません。売却することで、こうした遠隔地からの管理負担が解消され、家族の心理的・時間的負担が大幅に軽減されます。

土地売却の主なデメリットと注意点

一方で、実家を土地として売却することには、考慮すべきデメリットや注意点も存在します。

これらの点を十分に理解した上で、家族会議で話し合うことが重要です。

- 住む場所の確保が必要になる

実家を売却するということは、現在の住まいを手放すことになります。売却後、家族がどこに住むのか、賃貸住宅に移るのか、新たな家を購入するのかといった、具体的な住居計画を立てる必要があります。特に、高齢の親が住んでいる場合は、引っ越しに伴う環境の変化が大きな負担となる可能性も考慮しなければなりません。

- 売却益に対する税金が発生する

土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税や住民税(譲渡所得税)が課税されます。税額は売却益の大きさや所有期間によって異なり、場合によっては高額な税金が発生する可能性があります。特例の適用などで税負担を軽減できるケースもありますが、事前に税理士などの専門家に相談し、シミュレーションを行うことが重要です。

- 売却活動の手間と時間がかかる

土地の売却は、不動産会社との契約、査定、内覧対応、売買交渉、契約手続きなど、多くの手間と時間がかかります。特に、希望する価格で買い手が見つかるまでには、数ヶ月から場合によっては1年以上かかることもあります。市場の状況や物件の条件によっては、長期化する可能性も考慮しておく必要があります。

- 思い出の場所を手放す心理的抵抗

実家は、家族にとって多くの思い出が詰まった大切な場所です。その場所を手放すことに対して、心理的な抵抗を感じる家族もいるかもしれません。特に、親世代にとっては長年住み慣れた家であり、その決断は容易ではない場合があります。家族間で感情的な側面も十分に話し合い、理解し合うことが大切です。

実家を土地売却する際の流れと期間

実家を土地として売却する一般的な流れと、それぞれの工程にかかるおおよその期間は以下の通りです。

全体で数ヶ月から半年、場合によってはそれ以上の期間を要することを理解しておきましょう。

- 家族会議での合意形成(期間:数日~数週間)

まずは家族全員で売却の意思を固め、方向性を決定します。この段階で、売却の目的や希望条件、今後の住まいについて話し合っておくことが重要です。 - 不動産会社選びと査定依頼(期間:1週間~2週間)

複数の不動産会社に査定を依頼し、信頼できる会社を選定します。査定額だけでなく、担当者の対応や販売戦略なども比較検討しましょう。 - 媒介契約の締結(期間:即日)

選定した不動産会社と媒介契約(専任媒介契約、一般媒介契約など)を締結します。これにより、不動産会社が売却活動を開始できるようになります。 - 売却活動(期間:1ヶ月~6ヶ月以上)

不動産会社がインターネット広告やチラシなどを通じて買主を募集します。内覧希望者への対応もこの期間に行われます。市場の状況や物件の条件によって、この期間は大きく変動します。 - 売買契約の締結(期間:数日)

買主が見つかり、条件が合意に至れば、売買契約を締結します。手付金の受領や重要事項説明が行われます。 - 決済・引き渡し(期間:契約締結後1ヶ月~2ヶ月)

残代金の受領、所有権移転登記、鍵の引き渡しなどを行います。この段階で、実家の解体が必要な場合は、事前に済ませておく必要があります。 - 確定申告(期間:引き渡し翌年の2月16日~3月15日)

売却によって譲渡所得が発生した場合、翌年に税務署へ確定申告を行い、譲渡所得税を納付します。特例を適用する場合も確定申告が必要です。

土地売却にかかる費用と税金の種類

実家を土地として売却する際には、様々な費用や税金が発生します。

これらを事前に把握し、資金計画に組み込むことが重要です。

譲渡所得税の計算と特例

土地を売却して得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、これに対して所得税と住民税が課税されます。これを一般的に「譲渡所得税」と呼びます。

譲渡所得の計算式:

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

- 取得費:土地を購入したときの費用(購入代金、購入手数料、改良費など)。不明な場合は売却価格の5%とみなされることがあります。

- 譲渡費用:売却にかかった費用(仲介手数料、印紙税、測量費用、建物解体費用など)。

税率:

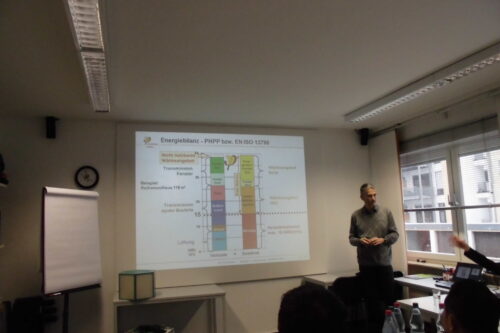

譲渡所得税の税率は、土地の所有期間によって異なります。所有期間が5年を超えるか否かで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられます。

| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率(復興特別所得税含む) |

|---|---|---|---|

| 5年超(長期譲渡所得) | 15.315% | 5% | 20.315% |

| 5年以下(短期譲渡所得) | 30.63% | 9% | 39.63% |

※復興特別所得税(所得税額の2.1%)が2037年まで加算されます。

主な特例:

特定の条件を満たす場合、譲渡所得税の負担を軽減できる特例があります。

- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除:

自身が居住していた家屋やその敷地を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。適用には、売却する年の前々年、前年にこの特例や他の特定の特例を適用していないことなど、いくつかの要件があります。 - 被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の3,000万円特別控除:

相続によって取得した空き家(一定の要件を満たすもの)を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、耐震基準を満たすこと、売却価格が1億円以下であることなど、厳しい要件があります。

これらの特例は非常に複雑であり、適用には厳密な条件があります。

必ず税理士などの専門家に相談し、適用可否を確認することが重要です。

仲介手数料とその他の諸費用

土地売却時には、譲渡所得税以外にも様々な費用が発生します。

これらは売却価格から差し引かれる形で考慮されることが一般的です。

| 費用項目 | 概要 | 目安 |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う売却の成功報酬。宅地建物取引業法で上限が定められています。 | 売却価格が400万円超の場合: 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税 |

| 印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代。契約金額に応じて税額が変わります。 | 契約金額による(例:500万円超1,000万円以下は1万円、1,000万円超5,000万円以下は2万円など) |

| 抵当権抹消登記費用 | 住宅ローンが残っている場合、抵当権を抹消するために司法書士に支払う費用と登録免許税。 | 数千円~1万円程度(司法書士報酬含む) |

| 測量費用 | 土地の境界が不明確な場合や、隣地とのトラブルを避けるために土地家屋調査士に依頼する費用。 | 30万円~50万円程度(土地の広さや形状による) |

| 建物解体費用 | 更地にして売却する場合に、既存の建物を解体するためにかかる費用。 | 木造:坪単価3万円~8万円程度 鉄骨造・RC造:坪単価5万円~10万円以上 |

| 引っ越し費用 | 売却に伴い、現在の住まいから新しい住居へ引っ越すための費用。 | 荷物の量、移動距離、時期による |

| その他諸費用 | ハウスクリーニング費用、残置物撤去費用、固定資産税・都市計画税の清算金など。 | 状況に応じて発生 |

これらの費用は売却価格から差し引かれるため、手元に残る金額を正確に把握するためには、事前にこれらの費用を見積もっておくことが重要です。

建て替えを検討するメリットとデメリット

建て替えの主なメリット

実家を建て替える最大の魅力は、現在のライフスタイルや将来の計画に合わせて、住まいをゼロから設計できる点にあります。

長年住み慣れた土地を離れることなく、理想の住環境を手に入れることが可能です。

- 最新の設備と性能を導入できる

高気密・高断熱性能により冷暖房費を抑える省エネ住宅、最新の耐震基準を満たした安全な構造、バリアフリー設計、スマートホーム設備など、現在の技術を最大限に活用した快適な住まいを実現できます。

- 自由な間取りとデザイン

家族構成の変化に対応した間取り、趣味の部屋、テレワークスペース、収納の最適化など、ライフスタイルに合わせたオーダーメイドの空間を創造できます。外観デザインも自由に選択可能です。

- 住み慣れた土地で生活を継続できる

地域コミュニティや近隣との関係を維持し、子供の転校や通勤ルートの変更を避けることができます。思い出の詰まった場所で、新たな生活を始める安心感があります。

- 住宅ローン控除などの優遇措置

新築住宅は、一定の要件を満たすことで住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や、不動産取得税・登録免許税の軽減措置など、税制上の優遇を受けられる場合があります。

- 資産価値の向上と維持

新築物件は、中古物件に比べて一般的に資産価値が高く評価されやすく、将来的な売却や相続の際にも有利になる可能性があります。定期的なメンテナンスにより、価値を長く維持できます。

- 二世帯住宅など多様なニーズに対応

親世帯と子世帯が同居する二世帯住宅や、賃貸併用住宅など、多様な家族構成や収益化のニーズにも柔軟に対応できる設計が可能です。

建て替えの主なデメリットと注意点

建て替えは多くのメリットがある一方で、高額な費用や一時的な生活の変化、法規制による制約など、事前に把握しておくべきデメリットや注意点も存在します。

計画を進める前に、これらの点を十分に検討することが重要です。

- 高額な費用が発生する既存家屋の解体費用、新築工事費用、設計料、仮住まい費用、引っ越し費用、各種税金など、土地売却に比べて総費用が高額になる傾向があります。予算を大幅に超える可能性も考慮に入れる必要があります。

- 仮住まいと引っ越しが必要

解体から新築工事完了までの期間、一時的に仮住まいの手配が必要です。これにより、家賃や二重ローン、引っ越し費用など、追加の負担が発生します。

- 工期が長く、複数回の引っ越し

一般的に建て替えの工期は数ヶ月から1年以上かかることが多く、仮住まいへの引っ越しと新居への引っ越しの計2回、大きな引っ越し作業が必要になります。

- 建築基準法や都市計画法の規制

現在の土地に適用される建ぺい率、容積率、高さ制限、日影規制などの建築基準法や都市計画法の規制により、希望通りの規模や形状の建物を建てられない場合があります。特に、既存の建物が現在の法規に適合しない「既存不適格」の場合、建て替えによって規模が縮小されることもあります。

- 「再建築不可」の可能性

建築基準法上の道路に2m以上接していない土地など、特定の条件を満たさない土地は「再建築不可」となり、建て替えが認められない場合があります。事前に専門家への確認が必須です。

- 固定資産税・都市計画税の増加

新築の建物は、築年数の古い建物に比べて固定資産税評価額が高くなるため、毎年支払う固定資産税や都市計画税が増加する可能性があります。

- 近隣トラブルのリスク

工事中の騒音、振動、粉塵、大型車両の出入りなどにより、近隣住民とのトラブルが発生する可能性があります。事前の説明や配慮が求められます。

実家を建て替える際の流れと期間

実家の建て替えは、土地売却とは異なる独自のプロセスを踏みます。

計画から新居の完成まで、多くのステップと専門家との連携が必要となり、一般的に1年以上の期間を要します。

スムーズに進めるためには、全体の流れを把握し、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

- 1. 情報収集・相談(数週間~1ヶ月)

ハウスメーカー、工務店、設計事務所などから情報収集を行い、相談を開始します。家族の要望や予算、土地の条件などを伝えて、大まかな方向性を定めます。

- 2. 資金計画・住宅ローンの検討(1ヶ月~2ヶ月)

建て替えにかかる総費用を算出し、自己資金と住宅ローンのバランスを検討します。複数の金融機関から住宅ローンの事前審査を受け、最適なプランを選びます。

- 3. 設計・プランニング(2ヶ月~6ヶ月)

選定した建築会社や設計士と具体的な設計プランを詰めます。間取り、デザイン、設備、素材などを決定し、見積もりを調整します。建築確認申請に必要な図面作成も行われます。

- 4. 工事請負契約の締結(1ヶ月)

設計プランと見積もりに合意後、建築会社と工事請負契約を締結します。契約内容をよく確認し、不明な点は必ず質問しましょう。

- 5. 既存家屋の解体・地盤調査(1ヶ月~2ヶ月)

契約後、現在の家屋の解体工事に着手します。解体後、地盤調査を行い、必要であれば地盤改良工事を行います。この期間に仮住まいへの引っ越しを済ませます。

- 6. 建築工事・着工(6ヶ月~12ヶ月)

基礎工事から始まり、躯体工事、屋根工事、外壁工事、内装工事、設備工事と進みます。工事期間中は、定期的に現場を訪問し、進捗状況を確認することが望ましいです。

- 7. 竣工・引き渡し(数週間)

建物が完成すると、建築主による最終確認(施主検査)が行われます。問題がなければ、引き渡しを受け、鍵を受け取ります。

- 8. 引っ越し・登記手続き(数週間)

新居への引っ越しを済ませ、住民票の移動などを行います。建物の表示登記や保存登記など、不動産登記の手続きを進めます。

建て替えにかかる費用と住宅ローン

建て替えにかかる費用は多岐にわたり、土地売却に比べて初期費用が高額になる傾向があります。

費用内訳を正確に把握し、無理のない資金計画を立てることが成功の鍵となります。

また、住宅ローンの活用方法も重要なポイントです。

建築費用と解体費用

建て替えの費用は、主に建築費用と解体費用、そして様々な諸費用で構成されます。

これらの費用は、建物の規模、構造、使用する建材、設備のグレード、地盤状況などによって大きく変動します。

| 費用の種類 | 主な内容と目安 |

|---|---|

| 建築工事費用 | 建物の本体工事費(基礎、躯体、屋根、外壁、内装、設備など)。坪単価で示されることが多く、木造で坪60万円~100万円以上、鉄骨造やRC造はさらに高額になる傾向があります。 |

| 付帯工事費用 | 外構工事(庭、駐車場、フェンスなど)、電気・ガス・水道の引き込み工事、地盤改良工事(必要な場合)など。建築費用の10%~20%程度が目安です。 |

| 設計・監理費用 | 設計事務所に依頼する場合に発生。建築費用の5%~15%程度が目安です。ハウスメーカーや工務店の場合は建築費用に含まれることが多いです。 |

| 解体費用 | 既存家屋の解体費用。木造で坪3万円~5万円程度、鉄骨造やRC造は坪5万円~10万円以上かかることもあります。アスベスト除去が必要な場合は別途費用が発生します。 |

| 仮住まい費用 | 工事期間中の賃貸物件の家賃、敷金・礼金、仲介手数料、仮住まいへの引っ越し費用など。期間や地域によって大きく異なります。 |

| 各種税金・保険料 | 不動産取得税、登録免許税、印紙税、固定資産税、都市計画税、消費税、火災保険料、地震保険料など。 |

| その他諸費用 | ローン手数料、登記費用、各種申請費用(建築確認申請など)、地鎮祭・上棟式費用、新居への引っ越し費用、家具・家電購入費用など。 |

住宅ローンとつなぎ融資

建て替えの費用は高額になるため、多くのケースで住宅ローンを利用することになります。

特に建て替えの場合、一般的な住宅ローンだけでは対応できない資金ニーズが発生するため、「つなぎ融資」の活用も検討する必要があります。

- 住宅ローン

新築住宅の購入と同様に、金融機関から住宅ローンを借り入れることができます。金利タイプ(変動金利、固定金利)、返済期間、借入額などを検討し、ご自身の返済能力に合ったプランを選びます。主な住宅ローンとしては、民間の金融機関が提供するもののほか、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する「フラット35」などがあります。

- つなぎ融資

建て替えの場合、住宅ローンは通常、建物が完成し引き渡された後に実行されます。しかし、それまでの期間に解体費用や着工金、中間金など、まとまった資金が必要になります。この「住宅ローンが実行されるまでの空白期間」の資金を一時的に借り入れるのが「つなぎ融資」です。つなぎ融資は担保なしで借り入れることが多く、金利は住宅ローンより高めに設定されているのが一般的です。最終的に住宅ローンが実行された際に、つなぎ融資は一括で返済されます。

- ローン審査と必要書類

住宅ローンやつなぎ融資を利用する際には、金融機関による審査があります。収入証明書、身分証明書、物件に関する書類(建築確認済証など)など、多くの書類が必要となります。早めに準備を進め、不明な点は金融機関に相談しましょう。

お盆明けの家族会議で決める 土地売却と建て替えの判断基準

お盆明けの家族会議では、実家を巡る土地売却と建て替えの選択肢について、感情的な側面だけでなく、客観的な事実に基づいて判断することが重要です。

ここでは、家族全員が納得できる最適な結論を導き出すための具体的な判断基準について解説します。

家族のライフプランと将来設計

実家の将来を考える上で、最も根本となるのが家族それぞれのライフプランと将来設計です。

親世代、子世代、孫世代まで含め、それぞれの希望や状況を詳細に話し合い、共有することが不可欠です。

- 親世代の意向: 今後も実家に住み続けたいのか、介護が必要になった場合の対応、施設への入居を考えているのかなど、親世代の具体的な生活設計と希望を尊重することが第一歩です。住み続ける場合でも、バリアフリー化などリフォームの必要性も検討します。

- 子世代の状況: 実家を将来的に引き継ぐ意思があるか、同居の可能性、通勤・通学の利便性、子育て環境としての適性など、子世代の現在の生活状況や将来的な計画を具体的に確認します。

- 家族構成の変化への対応: 将来的に家族の人数が増減する可能性や、介護の必要性など、長期的な視点での家族構成の変化を見据え、住まいの形がそれに適応できるかを検討します。

- 相続への考え方: 実家を売却した場合の売却益の分配や、建て替えた場合の相続における評価額の変化など、相続対策としての側面も考慮し、家族間でどのように資産を承継していくかの方針を話し合います。

土地の立地と資産価値

実家が建つ土地の立地条件と現在の資産価値、そして将来的な価値変動の可能性は、売却か建て替えかを判断する上で極めて重要な要素です。

客観的なデータに基づいて評価しましょう。

- 現在の市場価値: 不動産会社に査定を依頼し、実家の土地・建物の現在の市場価値を把握します。公示価格や路線価といった公的な評価だけでなく、周辺の取引事例や地価の動向も参考にします。

- 将来的な価値変動の可能性: 周辺地域の再開発計画、人口の増減予測、新たな交通インフラの整備など、将来的に土地の価値が上昇または下降する可能性を検討します。特に過疎化が進む地域や、災害リスクが高い地域は慎重な判断が必要です。

- 交通の利便性と生活インフラ: 最寄りの駅やバス停からの距離、幹線道路へのアクセス、スーパーマーケット、病院、学校などの生活利便施設の充実度を確認します。これらは土地の価値に直結する要素です。

- 土地の法規制と建築制限: 用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、日影規制など、実家の土地に適用される建築基準法上の制限を確認します。建て替えの場合、これらの制限によって希望する規模やデザインの家が建てられない可能性があります。

- 災害リスクの確認: 国土交通省のハザードマップなどを利用し、地震、洪水、土砂災害などのリスクを把握します。リスクが高い場合、建て替え費用が高くなる、あるいは売却が難しくなる可能性があります。

資金計画と税金の影響

土地売却と建て替え、どちらの選択肢も多額の費用と税金が伴います。家族全体の資金状況を正確に把握し、それぞれの選択肢で発生する費用と税金を比較検討することが、合理的な判断に繋がります。

- 初期費用の比較:土地売却の場合は仲介手数料、測量費用、登記費用などが、建て替えの場合は解体費用、建築費用、設計料、登記費用などが初期費用として発生します。それぞれの概算を比較します。

- 税金の影響の比較:土地売却の場合は譲渡所得税、建て替えの場合は不動産取得税、固定資産税などが主な税金です。特に譲渡所得税については、居住用財産の3,000万円特別控除や空き家特例など、適用可能な特例があるかを税理士に相談し、手元に残る金額を正確に試算します。

項目 土地売却の場合 建て替えの場合 主な収入源 土地・建物の売却益 なし(自己資金または住宅ローン) 主な支出 仲介手数料、測量費、登記費用など 解体費用、建築費用、設計料、登記費用など 主な税金 譲渡所得税、印紙税など 不動産取得税、固定資産税、登録免許税など 利用可能な特例(例) 居住用財産の3,000万円特別控除、空き家特例など 住宅ローン控除(所得税)、贈与税の非課税措置(親からの資金援助)など - 住宅ローンの検討: 建て替えの場合、住宅ローンの利用を検討することになります。金利タイプ(変動型、固定型)、返済期間、毎月の返済額、保証料などをシミュレーションし、無理のない返済計画が立てられるかを確認します。つなぎ融資の必要性も考慮します。

- 家族全体の資産状況: 家族全体の預貯金、有価証券、その他の不動産など、現在の資産状況を共有し、どの程度の自己資金を充当できるか、あるいはどの程度の借入が必要になるかを検討します。

家族間の意見調整と合意形成のコツ

実家という感情的な価値を持つ対象の判断は、家族間の意見の相違を生みやすいものです。円滑な合意形成のためには、事前の準備とコミュニケーションの工夫が不可欠です。

- オープンな対話の場の設定: 家族会議の場では、全員が自由に意見を述べられる雰囲気作りが重要です。感情的にならず、冷静に話し合えるよう、議題を明確にし、時間配分も考慮します。

- それぞれの意見を傾聴する姿勢: 家族一人ひとりの意見や懸念に耳を傾け、その背景にある思いを理解しようと努めます。特に、親世代の思いは尊重し、子世代は具体的な選択肢を提示することで、理解を深めます。

- メリット・デメリットの共有: 土地売却と建て替え、それぞれの選択肢におけるメリットとデメリットを具体的にリストアップし、家族全員で共有します。客観的な情報を基に議論を進めることで、感情論に偏ることを防ぎます。

- 専門家の意見を参考にする: 不動産会社、建築会社、税理士など、各分野の専門家から客観的な情報やアドバイスを得ることで、家族だけでは見落としがちな視点や、法的な制約、税金に関する正確な知識を共有できます。必要に応じて、家族会議に専門家を同席させることも検討しましょう。

- 最終的な決定権と責任の明確化: 最終的な判断を下すのが誰なのか、そしてその決定に伴う責任の所在を明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぎます。多くの場合、実家の所有者である親世代が最終決定権を持つことになりますが、そのプロセスに家族全員が関与することが重要です。

- 妥協点と代替案の模索: 全員が100%満足する結論に至らない場合もあります。その際は、それぞれの希望の中で優先順位をつけ、どこで妥協点を見つけるか、あるいは別の代替案はないかを模索します。例えば、売却ではなく賃貸にする、建て替えではなく大規模リフォームにするなどの選択肢も検討します。

土地売却と建て替えを成功させる専門家の選び方

お盆明けの家族会議で実家の将来の方向性が見えてきたら、次に具体的に動き出すために専門家のサポートが不可欠となります。

土地売却も建て替えも、専門的な知識や手続きが必要となるため、信頼できるパートナーを見つけることが成功への鍵となります。

不動産会社の選び方と査定依頼のポイント

実家を土地として売却する場合、不動産会社は売却活動の中心となる重要な存在です。

適切な不動産会社を選ぶことで、より良い条件での売却が期待できます。

不動産会社選びの重要な視点

不動産会社を選ぶ際は、以下の点に注目して比較検討しましょう。

- 複数社の比較:少なくとも3社以上の不動産会社に査定を依頼し、それぞれの査定額、提案内容、担当者の対応を比較することが重要です。これにより、実家の適正な市場価値を把握し、売却戦略を練る上で役立ちます。

- 地域密着型か大手か:地域に根差した不動産会社は、そのエリアの特性や顧客層に精通していることが多いです。一方、大手不動産会社は、広範なネットワークや豊富な広告宣伝力を持ちます。ご自身の物件や売却戦略に合わせて選びましょう。

- 担当者の専門性と信頼性:担当者の知識、経験、コミュニケーション能力は、売却活動の成否を大きく左右します。親身になって相談に乗ってくれるか、質問に的確に答えてくれるか、誠実な対応をしてくれるかを見極めましょう。

- 売却実績と得意分野:実家のあるエリアでの売却実績が豊富か、また、一戸建てや土地の売却を得意としているかを確認することも重要です。過去の成功事例や顧客の声も参考にすると良いでしょう。

- 口コミや評判:インターネット上の口コミサイトや、知人からの紹介なども参考に、会社の評判や信頼性を確認しましょう。

査定依頼のポイントと注意点

不動産会社に査定を依頼する際は、以下の点に留意しましょう。

- 机上査定と訪問査定:まずは手軽な机上査定で概算を把握し、次に詳細な訪問査定で具体的な査定額と根拠を聞きましょう。訪問査定では、物件の状態や立地、周辺環境などを正確に伝えることが重要です。

- 査定額の根拠の確認:査定額が高いからといって安易に決めるのではなく、その根拠(周辺の取引事例、物件の強み・弱み、市場の動向など)を詳しく説明してもらいましょう。無理な高値査定には注意が必要です。

- 媒介契約の種類:不動産会社との契約には、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約などがあります。それぞれの契約形態のメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合ったものを選びましょう。

- 「囲い込み」への注意:不動産会社が自社で買主を見つけるために、他の不動産会社への情報公開を制限する「囲い込み」には注意が必要です。広く情報を公開し、より多くの買主候補にアプローチしてもらうことが、早期かつ高値での売却につながります。

建築会社工務店の選び方と相談のコツ

実家を建て替える場合、理想の住まいを実現するためには、信頼できる建築会社や工務店選びが不可欠です。建て替えは大きな投資となるため、慎重な選択が求められます。

建築会社工務店選びの重要な視点

建築会社や工務店を選ぶ際は、以下の点を考慮しましょう。

- 実績と専門性:実家のような既存建物の解体から新築まで一貫して手掛けた実績があるか、また、希望する工法(木造、鉄骨造など)やデザイン(和風、洋風、モダンなど)を得意としているかを確認しましょう。完成見学会や施工事例を参考にすることも有効です。

- 設計力と提案力:家族のライフスタイルや将来の計画をヒアリングし、それを具体的に間取りやデザインに落とし込む提案力があるかを見極めます。要望をただ聞くだけでなく、プロとしての視点からより良い選択肢を提示してくれるかどうかが重要です。

- 施工品質と保証・アフターサービス:建築中の品質管理体制や、引き渡し後の保証内容、定期点検などのアフターサービスが充実しているかを確認しましょう。住宅瑕疵担保責任保険への加入や、長期優良住宅の認定実績なども参考になります。

- 予算との整合性:希望する予算内で、どれだけの品質や設備が実現可能か、明確な見積もりを提示してくれるかを確認します。追加費用が発生しやすい項目(地盤改良費など)についても事前に確認し、総額を把握しておくことが大切です。

- 担当者との相性:建て替えは長期間にわたるプロジェクトであり、担当者との密なコミュニケーションが不可欠です。担当者との相性が良く、信頼関係を築けるかどうかが、ストレスなく家づくりを進める上で非常に重要です。

建築会社工務店との相談のコツ

相談を始める前に、家族で希望を具体的にまとめておくと、スムーズに話を進めることができます。

- 家族の要望を明確に:どのような暮らしをしたいか、必要な部屋数、設備の希望、デザインの好み、将来的なライフスタイルの変化への対応などを具体的にリストアップしておきましょう。イメージに近い写真や資料を用意するのも良い方法です。

- 現地調査の依頼:敷地の形状、日当たり、周辺環境、法規制などを考慮した上で、具体的なプランや見積もりを出してもらいましょう。敷地の特性を理解した上で提案してくれるかどうかが、良い建築会社の証です。

- 見積もりの詳細を確認:見積もりは一式ではなく、項目ごとに詳細が記載されているかを確認し、不明な点や疑問点は質問してクリアにしておきましょう。特に、解体費用、地盤改良費、外構工事費など、別途発生しやすい費用についても確認が必要です。

- 契約内容の十分な理解:契約書の内容(工期、支払い条件、保証内容、追加工事の取り扱い、紛争解決方法など)を十分に理解し、疑問点があれば解消してから契約に進みましょう。

税理士司法書士などその他の専門家の役割

土地売却や建て替えには、不動産や建築以外の専門家のサポートも不可欠です。

特に税金や登記、相続に関する手続きは専門知識が求められ、適切なアドバイスを受けることで、予期せぬトラブルや余計な費用発生を防ぐことができます。

各専門家の役割と活用場面

どのような専門家が、どのような場面で役立つのかを理解しておきましょう。

| 専門家 | 主な役割・相談内容 | 活用場面 |

|---|---|---|

| 税理士 | 譲渡所得税、相続税、贈与税などの税金に関する相談、特例適用の可否判断、確定申告の代行。 | 土地売却による利益が出た場合の税金計算、相続した実家の売却、親から子への資金援助(贈与)に関する相談、税制優遇措置の活用。 |

| 司法書士 | 不動産の所有権移転登記、抵当権抹消登記、相続登記、遺産分割協議書の作成サポート。 | 土地売却時の所有権移転登記、住宅ローン完済時の抵当権抹消登記、相続した実家の名義変更。 |

| 土地家屋調査士 | 土地の測量、境界確定、建物表題登記(新築時の登記)。 | 土地売却前に正確な面積を確定したい場合、隣地との境界が不明確な場合、新築した建物の登記。 |

| 弁護士 | 家族間の意見対立、遺産分割に関する法的紛争、隣地との境界問題や契約トラブルの解決。 | 家族間で合意形成が困難な場合、遺産分割で揉めている場合、不動産取引や建築契約で法的なトラブルが発生した場合。 |

| ファイナンシャルプランナー | ライフプラン全体を踏まえた資金計画の立案、住宅ローンや保険の見直し、資産運用のアドバイス。 | 土地売却や建て替え後の資金計画、老後の生活設計、家族全体の資産形成。 |

これらの専門家は、それぞれ得意分野が異なります。

必要に応じて適切な専門家と連携することで、複雑な手続きをスムーズに進め、予期せぬトラブルを避けることができます。

不動産会社や建築会社が提携している専門家を紹介してくれる場合もありますが、ご自身で複数の専門家を比較検討し、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。

専門家選びの段階で、初期相談は無料で受け付けている場合も多いため、積極的に活用して、ご自身の状況に合ったアドバイスを得るようにしましょう。

まとめ

お盆明けの家族会議は、実家に関する大きな決断を下す第一歩です。

土地売却と建て替え、どちらの選択肢もメリットとデメリットを深く理解し、家族のライフプラン、資金計画、そして土地の状況を総合的に考慮することが不可欠です。

家族間の意見を尊重し、全員が納得できる合意形成を目指しましょう。

複雑な手続きや税金の問題に直面することもありますが、信頼できる不動産会社や建築会社、税理士などの専門家のサポートを得ることで、安心してプロセスを進めることができます。

この記事が、実家問題解決への確かなロードマップとなり、皆様が最良の選択をする一助となれば幸いです。