【宮崎県で注文住宅】土地購入時の注意点!ブロックが積んでいると解体費用発生?境界ブロック確認と今後はブロック2段まで規制を徹底解説

2025年09月23日

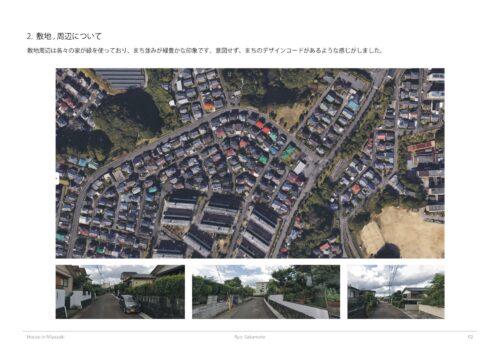

宮崎県で注文住宅を建てる夢を抱くあなたへ。

土地探しで後悔しないためには、既存のブロック塀に関する注意点が不可欠です。

本記事では、ブロックが積んである土地の解体費用相場や、境界ブロックの確認方法、さらには今後はブロック2段までという新設規制まで、宮崎県での土地購入時に知るべき情報を解説します。

予期せぬ出費やトラブルを避け、安心・安全なマイホーム計画を実現するための具体的な知識が得られます。

目次

宮崎県で注文住宅を建てる土地探しを始める前に

宮崎県で理想の注文住宅を建てるためには、「土地探し」は重要です。

土地は一度購入すると簡単に変えることができないため、将来の暮らしを左右する大切な選択となります。

この章では、注文住宅用地選びの基本的な考え方から、失敗しないためのポイント、そして宮崎県ならではの土地探しにおける注意点までを詳しく解説します。

後々発生する可能性のあるブロック塀に関する費用や規制についても、土地選びの段階から意識しておくことで、安心して家づくりを進めることができるでしょう。

注文住宅用地選びの基本と失敗しないポイント

注文住宅の土地探しは、単に広さや価格だけで判断するべきではありません。

家族のライフスタイルや将来設計に合った土地を見つけるためには、多角的な視点から検討することが不可欠です。

ここでは、土地選びで失敗しないための基本的なポイントをご紹介します。

立地条件の確認

土地の立地は、日々の生活の利便性や快適性に直結します。

以下の項目を具体的に確認しましょう。

- 交通アクセス:最寄りの駅やバス停までの距離、主要道路へのアクセス、通勤・通学のしやすさなどを確認します。車社会の宮崎県では、幹線道路へのアクセスも重要です。

- 周辺環境:スーパーマーケット、コンビニエンスストア、病院、学校、公園などの生活利便施設が充実しているかを確認します。また、騒音源となる施設(工場、幹線道路、線路など)がないか、治安は良好かどうかも重要な判断材料です。

- 日当たり・風通し:土地の向きや周辺の建物の状況によって、日当たりや風通しは大きく異なります。現地で時間帯を変えて確認したり、ハウスメーカーに相談してシミュレーションしてもらうのも良いでしょう。

土地の特性と法的規制の理解

土地そのものの特性や、その土地に適用される法的規制を理解することは、理想の家を建てる上で欠かせません。

- 土地の広さ・形状:希望する建物の大きさや配置、庭や駐車スペースの確保が可能かを確認します。整形地は使いやすいですが、不整形地でも設計次第で魅力的な家を建てられる場合があります。

- 高低差・傾斜:敷地に高低差や傾斜がある場合、造成費用や擁壁の設置費用が発生することがあります。また、地盤の安定性にも影響を与える可能性があるため、慎重な検討が必要です。

- 接道状況:土地が接している道路の種類(公道・私道)、幅員、間口の広さなどを確認します。建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。

- 地盤の強度:地盤が弱い土地の場合、地盤改良工事が必要となり、追加費用が発生します。事前に地盤調査の結果を確認するか、専門家による調査を依頼することを検討しましょう。

- 用途地域:市街化区域内の土地には「用途地域」が定められており、建てられる建物の種類や高さ、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)などが制限されます。希望する家が建てられるか、必ず確認しましょう。

- その他の法的規制:高さ制限、斜線制限、日影規制、景観条例など、地域によっては様々な規制があります。これらも建築計画に大きな影響を与えるため、事前に確認が必要です。

インフラ整備状況の確認

上下水道、電気、ガスのインフラが整備されているか、また前面道路の状況も確認しましょう。

未整備の場合、引き込み工事費用が高額になることがあります。

資金計画と予算配分

土地の購入費用だけでなく、建物建築費用、各種税金、手数料、そして造成費用や外構工事費用など、様々な費用が発生します。

全体の予算を明確にし、土地と建物にどのように配分するかを事前に計画しておくことが、予算オーバーを防ぐ上で非常に重要です。

これらの基本事項を網羅的に確認することで、後悔のない土地選びに繋がります。

宮崎県特有の土地探しにおける注意点

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた宮崎県で注文住宅を建てる際には、その地域ならではの特性を理解し、土地探しに活かすことが重要です。

一般的な注意点に加えて、宮崎県特有のポイントを押さえておきましょう。

自然災害リスクへの備え

宮崎県は、豊かな自然の恩恵を受ける一方で、特定の自然災害リスクも存在します。

土地を選ぶ際には、以下の点に注意が必要です。

- 台風・豪雨対策:宮崎県は台風の通り道になることが多く、豪雨による浸水被害や土砂災害のリスクがある地域も存在します。自治体が公開しているハザードマップを確認し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に該当しないか、事前に確認しましょう。

- 地震・津波リスク:南海トラフ地震の発生が懸念されており、沿岸部では津波のリスクも考慮する必要があります。液状化の可能性や、避難経路の確認も重要です。

- 火山灰の影響:霧島山などの火山活動により、地域によっては火山灰が降ることがあります。特に、洗濯物や車の汚れ、雨樋の詰まりなど、日常生活への影響を考慮し、対策を検討する必要があります。

地域性・気候風土への配慮

宮崎県の気候風土や地域性を理解することで、より快適で安全な住まいづくりが可能になります。

- 車社会への対応:宮崎県では公共交通機関が限られている地域が多く、車が生活の足となることが一般的です。そのため、駐車場スペースの確保は必須条件となるでしょう。来客用のスペースも考慮すると安心です。

- 温暖な気候を活かした設計:年間を通して温暖な気候のため、日差し対策や風通しを考慮した設計が重要です。夏場の強い日差しを遮る工夫や、心地よい風を取り込む窓の配置などを検討しましょう。

- 地域コミュニティ:地域によっては、昔ながらのコミュニティが根付いている場所もあります。地域の慣習や住民との交流の機会なども考慮に入れると、より地域に溶け込んだ暮らしができるでしょう。

土地の供給状況と価格動向

宮崎県内でも、宮崎市などの都市部と郊外では、土地の供給状況や価格動向が大きく異なります。

希望するエリアの最新の不動産市場情報を収集し、適切な価格で土地を購入できるよう情報収集を怠らないようにしましょう。

農地転用や市街化調整区域の確認

宮崎県は農業が盛んな地域が多いため、農地を宅地に転用する場合には、農地法に基づく許可が必要となります。

また、市街化調整区域に指定されている土地では、原則として建物の建築が制限されます。これらの区域に該当しないか、必ず確認することが重要です。

これらの宮崎県特有の注意点を踏まえることで、より安全で快適な、理想の注文住宅を建てるための土地を見つけることができるでしょう。

土地購入時の注意点!既存のブロック塀に関するリスク

宮崎県で理想の注文住宅を建てるために土地を探す際、既存のブロック塀が設置されている土地に遭遇することは少なくありません。

しかし、この既存のブロック塀が、予期せぬ費用やトラブルの原因となるリスクをはらんでいることをご存知でしょうか。

購入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、土地購入前に既存ブロック塀に関するリスクをしっかりと把握し、適切な対策を講じることが重要です。

ここでは、ブロック塀の解体費用、境界線の問題、そして安全性といった、既存ブロック塀が抱える潜在的なリスクについて詳しく解説します。

ブロックが積んでいる土地購入時の解体費用とは

購入を検討している土地に古いブロック塀が残っている場合、多くの場合、そのブロック塀は解体が必要になります。

2025年4月の法改正により今まで指摘されなかった塀の耐震構造の説明が必須となります。

・既存ブロック

・擁壁

・間知ブロック など

新しい建物の配置に合わせて塀の位置を変更したい、老朽化が著しく安全性が確保できない、あるいはデザイン上の理由から撤去したいといったケースもあります。

この解体には当然費用が発生し、それが土地購入総額に大きく影響する可能性があります。

特に、見た目には問題なさそうに見えても、建築基準法や現在の耐震基準に適合していないブロック塀である場合、将来的に倒壊のリスクがあるため、安全性の観点から解体や補修が求められることもあります。

既存ブロック塀の解体費用相場と見積もり

既存ブロック塀の解体費用は、その長さ、高さ、厚み、基礎の有無、使用されている素材、そして作業の難易度(重機の搬入可否など)によって大きく変動します。

また、解体によって発生する産業廃棄物の処分費用や、足場設置費用、養生費用なども含まれるため、一概にいくらとは言えません。

一般的な目安としては、ブロック塀1メートルあたりの解体費用は数千円から1万円以上となることが多く、これに諸経費が加算されます。

例えば、高さ1.5m、長さ20mのブロック塀であれば、総額で10万円から30万円程度の費用がかかることも珍しくありません。

正確な費用を把握するためには、必ず複数の解体業者から見積もりを取得することが不可欠です。

見積もりを依頼する際は、以下の点を確認しましょう。

- 解体費用の内訳(人件費、重機費用、運搬費用、処分費用など)が明確か

- 追加費用が発生する可能性のある項目とその条件

- 工事期間

- 近隣への配慮や安全対策

以下に、ブロック塀解体費用の一般的な内訳と相場を示します。

| 項目 | 内容 | 費用相場(1mあたり) |

|---|---|---|

| 解体撤去費用 | ブロック塀本体の破壊、撤去作業 | 3,000円~8,000円 |

| 運搬処分費用 | 解体で発生した廃材の運搬、処分 | 2,000円~5,000円 |

| 諸経費 | 養生、清掃、重機回送費など | 全体費用の10%~20% |

※上記はあくまで一般的な目安であり、地域や現場状況により大きく異なります。

解体費用の負担は誰がするのか

既存ブロック塀の解体費用は、原則として土地の買主が負担することになります。

土地は現状有姿で引き渡されることが多いため、既存の構造物に対する解体や撤去は、買主の責任で行うのが一般的です。

しかし、以下のようなケースでは売主や隣地所有者との間で費用負担について交渉の余地があります。

- 売主との交渉:土地購入の契約前に、売主に対してブロック塀の解体費用を売買価格から差し引く、または売主負担で解体してもらうよう交渉することが可能です。特に、ブロック塀が著しく老朽化しており、安全上の問題がある場合は、交渉が有利に進む可能性があります。

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任):もしブロック塀に契約時に知らされなかった重大な欠陥(構造上の問題など)があり、それが通常の注意では発見できないものであった場合、売主の契約不適合責任を追及できる可能性があります。ただし、これは非常に限定的なケースであり、専門家への相談が必要です。

- 隣地との共有ブロック塀:境界線上に設置されているブロック塀の場合、隣地所有者との共有物である可能性があります。この場合、解体や撤去、新設にかかる費用は、原則として両者で折半するのが一般的です。ただし、事前に隣地所有者との合意形成が必須となります。

費用負担に関するトラブルを避けるためにも、土地購入の意思表示をする前に、不動産会社を通じて売主や隣地所有者とブロック塀の状況や費用負担について十分に確認し、書面で合意しておくことが極めて重要です。

境界ブロック確認の重要性と確認方法

土地を購入する際、敷地の「境界」は非常に重要な要素です。特に、隣地との境界にブロック塀がある場合、その位置や状態を正確に確認することは、将来的なトラブルを避ける上で不可欠となります。

境界の確認を怠ると、隣地との越境問題や、ブロック塀の修繕・建て替えに関する費用負担のトラブルなど、思わぬ問題に発展する可能性があります。

隣地との境界確定とブロック塀の位置関係

土地の境界とは、隣接する土地との境を示す法的な線です。

この境界は、境界標(コンクリート杭、金属標など)によって明示されていることが一般的です。

ブロック塀が境界線上にあるのか、あるいはどちらかの敷地内に完全に収まっているのかによって、その所有権や管理責任、費用負担の考え方が大きく変わります。

境界の確認方法は以下の通りです。

- 境界標の確認:現地で境界標が設置されているかを確認します。境界標は通常、土地の四隅や曲がり角に設置されています。

- 測量図の確認:土地の売買契約時に提示される「確定測量図」や「地積測量図」で、境界線の位置や距離を確認します。これらの図面には、境界標の種類や位置が詳細に記載されています。

- 現地の状況確認:測量図と照らし合わせながら、現地でブロック塀が境界線に対してどのような位置関係にあるかを確認します。ブロック塀が境界線上にまたがっている場合(共有ブロック塀)、どちらかの敷地内に完全に収まっている場合(単独所有ブロック塀)などがあります。

- 不動産会社への確認:売買を担当する不動産会社に、ブロック塀の所有関係や境界に関する過去の経緯を確認します。

- 土地家屋調査士への相談:境界標が見当たらない、測量図がない、あるいは境界に疑義がある場合は、土地家屋調査士に依頼して境界を確定してもらうことを強くお勧めします。

もしブロック塀が隣地との共有物である場合、その解体や改修には隣地所有者の同意が必要となります。

また、費用も折半となることが多いため、購入前に隣地所有者との間で合意形成がなされているかを確認することが重要です。

既存ブロック塀の安全性と耐震性の確認

既存のブロック塀が安全基準を満たしているかどうかの確認は、土地購入時の非常に重要なポイントです。

特に、地震が多い日本では、ブロック塀の倒壊による人身事故のリスクを避けるため、その耐震性を確認する必要があります。

確認すべき主なポイントは以下の通りです。

- ひび割れや傾き:ブロック塀に大きなひび割れがないか、垂直に立っているか、傾いていないかを確認します。特に基礎部分のひび割れや、塀全体の傾きは危険信号です。

- 高さ:建築基準法では、ブロック塀の高さには制限があります。一般的に、補強コンクリートブロック造の塀は、高さ2.2メートル以下と定められています。これを超える高さの塀は、安全性が低い可能性があります。

- 基礎の有無:ブロック塀がしっかりとした基礎の上に設置されているかを確認します。基礎が浅い、またはない場合は、倒壊のリスクが高まります。

- 控え壁の設置:高さ1.2メートルを超えるブロック塀には、一定間隔(3.4メートル以内)で控え壁が設置されている必要があります。控え壁は、ブロック塀の横方向への倒壊を防ぐ役割があります。

- 鉄筋の有無と配置:ブロック塀内部には、縦横に鉄筋が適切に配置されている必要があります。目視で確認することは難しいですが、古いブロック塀の場合、鉄筋が不足している、または錆びている可能性があります。

- 水抜き穴:ブロック塀の内部に水が溜まらないよう、適切な位置に水抜き穴が設置されているかを確認します。水が溜まると、内部の鉄筋が錆びたり、凍結によってブロックが破損したりする原因となります。

これらの確認は専門的な知識を要するため、不安な場合は、建築士や構造設計士などの専門家に依頼して、既存ブロック塀の安全性診断を行ってもらうことを強くお勧めします。

特に、1981年以前に建てられた古いブロック塀は、現在の耐震基準を満たしていない可能性が高いため、より慎重な確認が必要です。

今後はブロック2段まで?新設ブロック塀の規制を徹底解説

宮崎県で注文住宅を建てる際、土地の境界に設置するブロック塀は、単なる仕切りではなく、安全性や景観に大きく影響します。

特に近年、ブロック塀の倒壊事故が多発したことを受け、建築基準法による規制強化や、各自治体での独自の規制動向が見られます。

ここでは、新設するブロック塀に関する規制の現状と、今後の動向について詳しく解説します。

建築基準法によるブロック塀の高さ制限と構造基準

ブロック塀は、建築基準法において「建築物に付属する塀」として扱われ、その安全性確保のため、具体的な高さ制限や構造基準が定められています。

これらの基準は、地震や台風などの自然災害時における倒壊リスクを軽減し、人命を守ることを目的としています。

建築基準法施工令第62条の8では、補強コンクリートブロック造の塀について、以下の主要な構造基準が規定されています。

- 高さは2.2メートル以下とすること。

- 高さ1.2メートルを超える塀については、長さ3.4メートル以下ごとに控え壁を設けること。

- 基礎は根入れ深さを30センチメートル以上とし、安定した地盤に設けること。

- 鉄筋は縦方向、横方向ともに適切な間隔で配置し、基礎に定着させること。

- ブロックの空洞部分にはモルタルを充填し、一体的な構造とすること。

これらの基準は最低限のものであり、地域の気候条件(風速、積雪など)や地盤の状況によっては、より厳格な設計が求められる場合もあります。

特に、高さのあるブロック塀や、擁壁の上に設置されるブロック塀は、専門家による詳細な構造計算と設計が不可欠です。

以下に、一般的なブロック塀の構造基準の概要をまとめます。

| 項目 | 建築基準法の主な基準 | 補足事項 |

|---|---|---|

| 高さ | 2.2メートル以下 | 擁壁の上に設置する場合は、擁壁と塀の合計高さに注意が必要です。 |

| 控え壁 | 高さ1.2メートル超の場合、3.4メートル以下ごとに設置 | 壁の厚さの1/5以上突出させ、壁の厚さの2倍以上の長さとします。 |

| 基礎 | 根入れ深さ30センチメートル以上 | 地盤の状況に応じた適切な基礎形式(布基礎など)が必要です。 |

| 鉄筋 | 縦筋:直径9ミリメートル以上、80センチメートル以下間隔 横筋:直径9ミリメートル以上、80センチメートル以下間隔 |

基礎への定着、交差部の緊結が重要です。 |

| ブロックの空洞 | モルタル充填 | 鉄筋の周囲を確実にモルタルで充填し、一体化させます。 |

宮崎県におけるブロック塀設置の新たな規制動向

全国的にブロック塀の安全性が問題視される中、宮崎県でも、地震や老朽化によるブロック塀の倒壊リスクへの対策が強化されています。

特に通学路沿いのブロック塀については、緊急点検が実施され、危険なブロック塀の撤去や改修に対する補助金制度が設けられるなど、具体的な取り組みが進められています。

このような背景から、新設されるブロック塀についても、建築基準法に加えて、自治体独自の指導や規制が強化される傾向にあります。

特に注目されているのが「ブロック2段積みまで」といった、具体的な高さ制限や設置方法に関する指導です。

これは、単に建築基準法を満たすだけでなく、より安全性の高い外構計画を促す目的があります。

ブロック塀2段積み規制の背景と目的

「ブロック塀2段積みまで」という規制や指導は、文字通り、コンクリートブロックを2段(約40cm程度)までの高さに抑えることを推奨、あるいは義務付けるものです。

この規制が注目される背景には、主に以下の理由があります。

- 地震時の倒壊リスク軽減: 高さのあるブロック塀は、地震の揺れに対して脆弱であり、倒壊すると大きな被害をもたらす可能性があります。特に擁壁の上に設置された高いブロック塀は、一体的な構造でない場合、倒壊リスクがさらに高まります。2段積み程度であれば、倒壊時の被害を最小限に抑えられます。

- 通学路など公共空間の安全性確保: 通学路沿いのブロック塀の倒壊事故が社会問題化したことを受け、子供たちの安全を確保するため、より低い塀の設置が推奨されています。

- 視認性の向上と防犯効果: 低いブロック塀は、敷地内の見通しを良くし、不審者の侵入を早期に発見しやすくなるため、防犯効果が期待できます。

- 景観への配慮: 地域によっては、街並みの統一感や開放感を重視し、過度に高い塀の設置を制限する動きもあります。

この「2段積み」という具体的な規制は、一律に適用されるものではなく、土地の状況や周辺環境、自治体の指導方針によって異なります。

しかし、安全性を最優先する現代において、今後、より多くの地域で同様の指導が広がる可能性が高いと考えられます。

注文住宅で安全なブロック塀を設置するためのポイント

宮崎県で注文住宅を建てる際に、ブロック塀を設置する場合は、以下のポイントを押さえて、安全で適切な計画を進めることが重要です。

- 専門家への相談を徹底する: 土地の形状、地盤の状況、隣地との関係、そして地域の規制などを総合的に判断するため、必ずハウスメーカー、建築士、外構専門業者などの専門家と十分に相談しましょう。特に擁壁の上にブロック塀を設置する場合や、高低差のある土地では、土地家屋調査士や構造設計士などの専門知識も必要となる場合があります。

- 建築基準法を遵守する: 最低限の基準である建築基準法を確実に満たす設計・施工を行うことが大前提です。鉄筋の配置、基礎の深さ、控え壁の設置など、構造的な要件を怠らないようにしましょう。

- 自治体の指導・規制を確認する: 宮崎県や各市町村が独自に定めているブロック塀に関する指導要綱や補助金制度などを事前に確認し、計画に反映させましょう。特に「2段積み」などの具体的な高さ制限がある場合は、それに従う必要があります。

- 代替素材や工法も検討する: ブロック塀の高さが制限される場合でも、フェンスや生垣、デザインウォールなど、他の素材や工法を組み合わせることで、プライバシーの確保やデザイン性を両立できます。開放感のあるデザインや、メンテナンスの手間が少ない素材を選ぶことも検討しましょう。

- 施工品質にこだわる: ブロック塀の安全性は、設計だけでなく、実際の施工品質に大きく左右されます。信頼できる施工業者を選び、適切な手順で工事が行われているか、現場での確認も怠らないようにしましょう。

- 将来のメンテナンスを考慮する: ブロック塀も経年劣化します。将来的なひび割れや傾きなどがないか、定期的に点検し、必要に応じて補修や改修を行う計画も立てておきましょう。

安全なブロック塀の設置は、ご自身の財産を守るだけでなく、近隣住民や通行人の安全にも関わる重要な責任です。

安易な判断は避け、常に専門家の意見を取り入れながら、慎重に計画を進めてください。

宮崎県で注文住宅の土地購入時にかかる費用

宮崎県で理想の注文住宅を建てるための土地を購入する際には、土地本体の価格以外にも様々な費用が発生します。

これらの諸費用を事前に把握し、予算に組み込んでおくことが、資金計画を立てる上で非常に重要です。

予期せぬ出費で計画が狂うことのないよう、一つひとつの費用項目を確認していきましょう。

土地本体価格以外の諸費用一覧

土地購入時には、不動産会社への仲介手数料から税金、登記費用、そして必要に応じて発生する測量費用や地盤調査費用など、多岐にわたる諸費用がかかります。

これらは土地の価格や状況、契約内容によって変動するため、詳細な見積もりを依頼し、確認することが大切です。

| 費用項目 | 概要 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 不動産会社を介して土地を購入した場合に支払う手数料です。宅地建物取引業法で上限が定められています。 | 「(土地価格×3%+6万円)+消費税」が上限 |

| 印紙税 | 土地売買契約書に貼付する収入印紙代です。契約金額に応じて税額が変わります。 | 契約金額により数千円~数十万円 |

| 登録免許税 | 土地の所有権移転登記を行う際に国に納める税金です。司法書士報酬と合わせて発生します。 | 固定資産税評価額の2%(軽減措置あり) |

| 不動産取得税 | 土地を取得した際に一度だけ課される地方税です。取得後数ヶ月~1年後に納税通知書が届きます。軽減措置が適用される場合があります。 | 固定資産税評価額の3%(軽減措置あり) |

| 固定資産税・都市計画税(清算金) | 土地の引き渡し日を基準に、売主と買主で日割り計算して清算します。 | 年間税額を日割り計算 |

| 司法書士報酬 | 所有権移転登記の手続きを司法書士に依頼する際の報酬です。 | 数万円~10万円程度 |

| 測量費用 | 土地の境界が不明確な場合や、正確な面積を確定させるために測量が必要となる場合があります。 | 10万円~50万円程度(土地の広さや形状による) |

| 地盤調査費用 | 土地の地盤が建物を支えられる強度があるかを確認するための調査です。軟弱地盤の場合は地盤改良費用も発生します。 | 5万円~20万円程度 |

| 造成費用 | 高低差のある土地や不整形な土地を平坦にしたり、整形したりする費用です。土の搬入・搬出、擁壁工事などが含まれます。 | 数十万円~数百万円(土地の状況による) |

これらの費用は土地の条件や選択する専門家によって大きく変動するため、複数の見積もりを取り、比較検討することが賢明です。

特に、宮崎県で注文住宅を建てる場合、土地の特性や法規制も考慮に入れた上で、正確な費用を把握するように努めましょう。

ブロック塀関連費用を予算に組み込む重要性

宮崎県で注文住宅の土地を購入する際、既存のブロック塀の有無や状態、そして新たなブロック塀を設置する際の規制は、見落としがちな費用項目となり得ます。

前の章で解説したように、既存のブロック塀が積まれている場合は、その解体費用が発生する可能性があります。

また、安全性や耐震性の問題から補強や撤去が必要となるケースも考えられます。

さらに、今後は宮崎県においてもブロック塀の設置に関する規制が強化され、安全基準を満たすための工事費用が必要となることがあります。

例えば、ブロック塀の高さ制限や構造基準が厳しくなることで、想定していたよりも費用がかさむこともあります。

これらのブロック塀に関連する費用は、土地の購入費用や建築費用とは別に発生するため、土地の契約前に現地調査を徹底し、不動産会社やハウスメーカー、必要であれば土地家屋調査士や建築士に相談して、正確な見積もりを把握しておくことが極めて重要です。

既存のブロック塀の解体・撤去費用、そして新たな安全基準に適合するブロック塀の新設費用は、決して無視できない金額となる場合があります。

これらの費用を事前に予算に組み込んでおくことで、後々の資金計画の狂いを防ぎ、安心して宮崎県での注文住宅建築を進めることができるでしょう。

土地購入時のトラブルを避けるための専門家活用術

宮崎県で理想の注文住宅を建てるための土地探しは、多くの専門知識を要するプロセスです。

特に既存のブロック塀や境界、今後の規制に関する問題は、素人判断では見落としがちなリスクをはらんでいます。

こうしたトラブルを未然に防ぎ、安心して土地を購入するためには、適切な専門家のサポートが不可欠です。

不動産会社やハウスメーカー選びのポイント

土地購入の入り口となる不動産会社や、その後の家づくりを担うハウスメーカーは、土地選びの段階から頼れるパートナーとなるべき存在です。

彼らの専門知識とサポート体制が、トラブルのないスムーズな土地購入に直結します。

不動産会社を選ぶ際は、宮崎県内の土地事情に精通しているか、特に注文住宅用地の取り扱い実績が豊富かを重視しましょう。

既存のブロック塀に関する情報や、土地の法的な規制、過去の取引におけるトラブル事例など、デメリットも含めて正直に情報提供してくれる会社を選ぶことが重要です。

また、境界確認の重要性や、ブロック塀の解体費用、新設ブロック塀の規制動向についても、適切なアドバイスを提供できる知識があるかを確認してください。

ハウスメーカーについては、土地探しから一貫してサポートしてくれる体制があるかを確認することが重要です。

土地の形状や地盤、高低差、そして既存ブロック塀の状況や新たなブロック塀規制(2段積み規制など)を踏まえた上で、最適なプランを提案できる設計力と知識が求められます。

土地購入後の解体費用や造成費用なども含め、トータルな予算計画をサポートしてくれるハウスメーカーであれば、安心して家づくりを進められるでしょう。

以下に、不動産会社とハウスメーカーを選ぶ際の主なポイントをまとめました。

| 項目 | 不動産会社選びのポイント | ハウスメーカー選びのポイント |

|---|---|---|

| 地域密着度 | 宮崎県内の土地情報に精通し、地域特有の規制や慣習を把握しているか。 | 宮崎県での建築実績が豊富で、地域環境に適した家づくりを提案できるか。 |

| 専門知識 | 注文住宅用地の取引実績、既存ブロック塀、境界、法規制に関する知識が豊富か。 | 土地探しから設計、建築基準法、ブロック塀規制、造成まで一貫した専門知識があるか。 |

| 情報提供 | 土地のメリットだけでなく、デメリット(既存ブロック塀のリスク、解体費用など)も明確に伝えてくれるか。 | 土地の条件(高低差、地盤、ブロック塀規制)を踏まえた上で、現実的かつ最適なプランを提案できるか。 |

| サポート体制 | 土地家屋調査士や建築士など、他の専門家との連携体制が整っているか。 | 土地購入から設計、施工、アフターサービスまで一貫したサポート体制があるか。 |

| 信頼性 | 担当者の対応が丁寧で、質問に誠実に答えてくれるか。過去の顧客からの評価はどうか。 | 企業としての実績や信頼性、担当者とのコミュニケーションが円滑か。 |

土地家屋調査士や建築士への相談のすすめ

土地購入時には、不動産会社やハウスメーカーだけでなく、さらに専門的な知見を持つ土地家屋調査士や建築士の活用が、将来的なトラブル回避に大きく貢献します。

特に境界やブロック塀の問題は、彼らの専門分野です。

土地家屋調査士の役割と相談のタイミング

土地家屋調査士は、土地の測量や境界の確定、建物の登記などを行う専門家です。

宮崎県で土地を購入する際、特に既存のブロック塀がある土地や隣地との境界が不明瞭な土地では、その役割は非常に重要になります。

既存のブロック塀が境界線上に設置されている場合、その所有権や管理責任は隣地との共有となることが多く、将来的な改修や解体の際にトラブルの原因となることがあります。

土地家屋調査士に依頼することで、正確な測量に基づいて境界線を確定し、ブロック塀が境界線のどこに位置しているのかを明確にできます。

これにより、越境問題や、ブロック塀の解体・新設時の費用負担に関する隣地との認識のずれを防ぐことが可能です。

土地購入契約を結ぶ前に、または契約条件として境界確定測量を行うことを盛り込む形で相談を進めるのが理想的です。

建築士の役割と相談のタイミング

建築士は、建物の設計や工事監理、建築基準法などの法規チェックを行う専門家です。

注文住宅を建てる上で、土地の状況と建築計画を総合的に判断し、安全で適切なアドバイスを提供します。

既存のブロック塀がある土地を購入する場合、建築士はブロック塀の安全性や耐震性を専門的な視点から評価できます。

特に古いブロック塀は、地震時の倒壊リスクがあるため、解体が必要となるケースも少なくありません。

その際、どの範囲を解体すべきか、解体後の擁壁やフェンスの計画、さらには宮崎県で今後適用される可能性のあるブロック塀の2段積み規制への対応など、具体的な設計アドバイスを受けることができます。

また、土地の高低差や形状に応じて、安全な敷地造成計画や、新設するブロック塀の構造計算、配置計画などを立案する上でも建築士の専門知識は不可欠です。

土地購入前に建築士に相談することで、購入予定地の潜在的な問題点(地盤、法規制、既存構造物のリスクなど)を早期に発見し、それらを考慮した上で現実的な予算と計画を立てることが可能になります。

ハウスメーカーに設計を依頼する場合でも、セカンドオピニオンとして建築士に相談することで、より多角的な視点から土地と建物の計画を検討できるでしょう。

このように、土地家屋調査士と建築士は、それぞれ異なる専門分野から土地購入の安全性を高め、将来的なトラブルを未然に防ぐための重要な役割を担います。

これらの専門家と連携することで、宮崎県での注文住宅づくりを安心して進めることができるでしょう。

まとめ

宮崎県で注文住宅の土地を探す際、既存のブロック塀は特に注意が必要です。

解体費用や安全性、隣地との境界確認を怠ると、予期せぬ出費やトラブルに繋がりかねません。

また、今後はブロック塀の高さ制限(2段までなど)といった新たな規制も考慮し、計画段階から安全性と法規遵守を徹底することが重要です。

土地本体価格以外の諸費用やブロック塀関連費用を事前に把握し、不動産会社や建築士などの専門家と連携することで、安心して理想の住まいを実現できるでしょう。