ドイツの知恵を宮﨑県の家づくりに!注文住宅で注目のパッシブハウスとは

2025年04月12日

宮﨑県での注文住宅に「パッシブハウス」が注目される理由や、ドイツ発祥の設計手法が温暖多湿な宮崎の気候でも有効な点を解説します。本記事では、エネルギー効率や快適性を最大限に引き出す住宅設計の考え方と実例、導入手順、地域に適した工夫まで網羅的に紹介します。

目次

宮﨑県での注文住宅に人気が高まる理由

ライフスタイルの多様化と家づくりの自由度

宮﨑県では近年、生活スタイルが多様化し、それに合わせた住まいづくりが求められるようになっています。都市部に比べ、土地の価格が比較的手頃で、自然環境にも恵まれているため、注文住宅を選ぶ人が増加しています。自分たちの想いを取り入れた住まいを形にできる「自由設計」が叶う点が高く評価されており、家族構成やライフスタイルに応じたオリジナルの住宅設計が可能です。

宮﨑特有の気候風土に適した住宅設計のニーズ

宮﨑県は温暖で日照時間が長く、また梅雨や台風の多い地域でもあります。そのため、全国一律の住宅性能では不十分とされることもあり、気候に最適化された住まいが求められます。注文住宅ならば、断熱性、通風性、防湿性能などにおいて、地元の気候特性に合わせた家づくりが可能であり、「夏は涼しく冬は暖かい」快適な住空間を実現する点で注目されています。

地域密着型の工務店や設計事務所の存在

宮﨑県には地元に根ざした工務店や建築家が数多く存在し、地域の特性を熟知した家づくりをサポートしています。それにより、画一的な大手ハウスメーカーとは違った柔軟性や個別対応が可能となり、注文住宅ならではの魅力がさらに引き立ちます。地元材の活用や地元職人による施工も、支持を集める理由として挙げられます。

省エネ住宅への関心の高まり

近年のエネルギー価格の高騰や環境意識の向上から、宮﨑県でも省エネ住宅への注目が高まっています。注文住宅であれば、断熱・気密性能を高めたり、太陽光発電や蓄電池を組み合わせたりと、設計段階から省エネ対策をとることができます。特に日照時間の長い宮﨑では太陽光の活用が有効であり、創エネ・省エネを両立させる家づくりが実現しやすい環境です。

在宅時間の増加と住環境への投資傾向

新型コロナウイルス感染症の影響やテレワークの普及により、在宅時間が増えたことで、「家」に対する価値観が大きく変わりました。暮らしの質を高めるために、職住一体型の住宅や趣味を楽しめる住宅、家事効率を重視した設計など、個人のニーズに合った住まいを形にできる注文住宅への関心が高まっています。

補助金制度や地元自治体の支援制度の充実

宮﨑県や各市町村では、地元の林業や工務店支援の一環として、木造住宅の建築奨励金や省エネ住宅の補助制度などを設けています。これらの制度を活用することで、費用面のハードルを下げて注文住宅を建てることが可能になります。住宅ローン控除やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金など、国の制度と併用できるケースもあり、計画的に設計すれば費用対効果の高い住宅を手にできます。

宮﨑県における住宅ニーズと市場動向の変化

近年、宮﨑県では若年層の定住志向が高まり、住宅取得を検討する20〜40代の層が増加傾向にあります。また、UIJターン(都市部から地方への移住)による新築需要も一定数見られます。こうした層は、画一的な分譲住宅よりも、こだわりを反映できる注文住宅を選択する傾向が強く、今後さらに市場規模が拡大することが予想されます。

土地選びの自由さと将来性のある宅地開発

都市圏と比較して地価が安定している宮﨑県では、広い敷地を確保しやすく、自然と共生する暮らしを望む人々にとって大きな魅力となっています。また、宮﨑市や日向市、延岡市などでは新たな宅地開発も進んでおり、交通アクセスやインフラが整ったエリアへの注文住宅も可能となっています。将来的に資産価値が維持されやすい点も人気の一因です。

| 要因 | 注文住宅におけるメリット |

|---|---|

| 気候風土に合わせた設計 | 快適性・断熱性・通風性の最適化 |

| ライフスタイルの多様化 | 自由設計で個別ニーズに対応 |

| 地域密着の施工体制 | 地場材の活用・地元工務店との信頼関係 |

| 省エネ・環境対策ニーズの高まり | 断熱・太陽光の導入による長期的なコスト削減 |

| 補助金制度の活用 | 建築費の軽減・高機能住宅の実現 |

| 将来性を見据えた立地選び | 資産価値の維持・広々とした環境 |

なぜいまパッシブハウスが注目されているのか

脱炭素化と省エネルギーの社会的要請

近年、地球温暖化の進行により、世界中で脱炭素社会の実現に向けた取り組みが加速しています。日本政府も「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、住宅分野においても省エネルギー性能の高い建築が求められています。こうした背景の中、エネルギーの自立性と快適性の両立を実現した建築思想としてパッシブハウスが注目されています。

従来の住宅と比較して、パッシブハウスは冷暖房エネルギー消費を少なくし、快適な室内環境を維持することが可能なため、次世代のスタンダード住宅として期待されています。

高騰するエネルギーコストへの対策

エネルギー価格の上昇が続く中、家庭の光熱費は家計に大きな負担を与えています。特に冷暖房費の削減は重要な課題です。パッシブハウスは、高断熱・高気密かつ自然エネルギーを効率的に活用することで、冷暖房にかかるエネルギーを削減し、ランニングコストを抑える効果があります。

以下は、一般住宅とパッシブハウスとのエネルギー消費量の違いを示した比較表です。

| 住宅タイプ | 年間冷暖房エネルギー消費量(kWh/m²) | 年間光熱費(概算) |

|---|---|---|

| 一般的な日本の新築住宅 | 70〜120 | 約20万円前後 |

| パッシブハウス | 15以下 | 約5万円以下 |

このように、パッシブハウスは化石燃料依存を大幅に軽減し、将来的な光熱費上昇リスクにも備えることが可能です。

健康と快適さを両立させる居住空間への需要増加

近年、室内環境の質が心身の健康に与える影響への関心が高まっています。パッシブハウスは室温の均一性、適切な湿度管理、そして24時間換気による新鮮な空気の供給により、健康で快適な住空間をつくる建築手法として注目を集めています。

特に、アレルギーや喘息などの呼吸器疾患を持つ家族にとっては、花粉やPM2.5を大幅にカットできる高性能換気システムは大きなメリットです。また、気密性の高さが音環境を整え、外部騒音をシャットアウトして静かな生活空間を提供します。

省エネ住宅への国や自治体からの補助制度

パッシブハウスの普及が進む一因として、国や地方自治体による補助金・助成制度の存在もあります。高性能住宅の推進策の一環として、パッシブハウスに近い性能基準を満たす住宅には補助金が支給される制度が増加しています。

| 制度名 | 内容 | 対象 |

|---|---|---|

| こどもエコすまい支援事業 | ZEHレベルの住宅に最大100万円の補助 | 新築注文住宅・分譲住宅 |

| 長期優良住宅認定支援 | 税制優遇+補助制度 | 認定取得住宅 |

| 宮﨑県独自の住宅エコ補助制度 | 省エネ住宅建築に対する補助金制度(年度により変動) | 宮﨑県内で建築予定の居住者 |

国の制度に加えて、宮﨑県でも高断熱・低エネルギーな住宅づくりに対する支援が行われているため、市民がパッシブハウスを検討するハードルが低くなっています。

災害時にも安心できるレジリエンス住宅への関心

地震や台風など自然災害に頻繁に見舞われる日本では、停電などのライフライン停止時にも一定の快適性を維持できる住宅が評価されています。パッシブハウスは構造的に自然エネルギーを活用しながら断熱や蓄熱性を重視しているため、電力供給が一時的に止まったとしても、外気温の影響を最小限に抑え、室温をある程度維持可能です。

また、通風や採光、日射遮蔽などを計算した設計により、温暖で湿度の高い気候においても自然の力で過ごしやすい空間を維持できます。環境負荷を抑える住宅というだけでなく、「非常時に強い」安心感も、パッシブハウスが注目を集めている理由の一つです。

ドイツ生まれのパッシブハウスとは何か

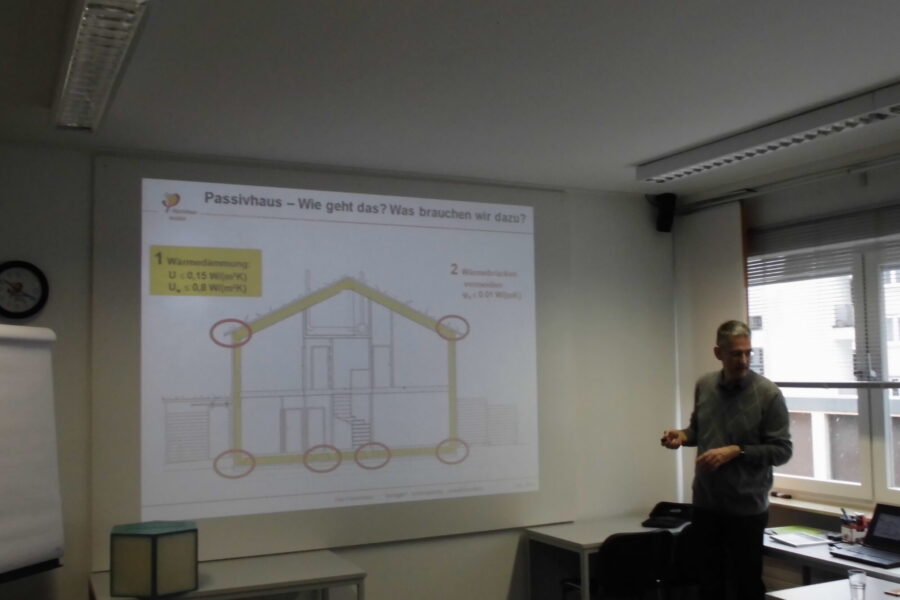

パッシブハウスの定義と特長

パッシブハウスとは、ドイツで開発された省エネルギー性能に優れた住宅設計の基準であり、エネルギー消費を最小限に抑えながらも快適な室内環境を維持できる建築方式です。1990年代初頭、ドイツのダルムシュタットにあるパッシブハウス研究所(Passivhaus Institut)によって定義され、今日ではヨーロッパをはじめ、アジアや北米など世界各国に広まっています。

この住宅コンセプトの最大の特長は、機械的な冷暖房システムに依存せず、自然エネルギー(太陽光や人体・家電の発熱など)を最大限に活用したパッシブ設計にあります。これにより、年間を通じて快適な室温を保ちつつ、光熱費を劇的に下げることが可能になります。

エネルギー効率を極めた設計思想

パッシブハウスは、下記のような厳密な性能基準を満たすことが求められます。

| 項目 | パッシブハウス基準 |

|---|---|

| 年間暖房需要 | 15kWh/m²以下 |

| 一次エネルギー消費量 | 120kWh/m²以下(冷暖房・給湯・家電を含む) |

| 漏気回数(気密性) | 0.6回/h 以下(50Paの加圧・減圧時) |

このように、高い断熱性、気密性、換気性能の3拍子がそろった住宅であることが、パッシブハウスの大きな特長です。これにより、外部の気温変化の影響をほとんど受けず、室内温度の安定とエネルギー消費の抑制が実現されています。

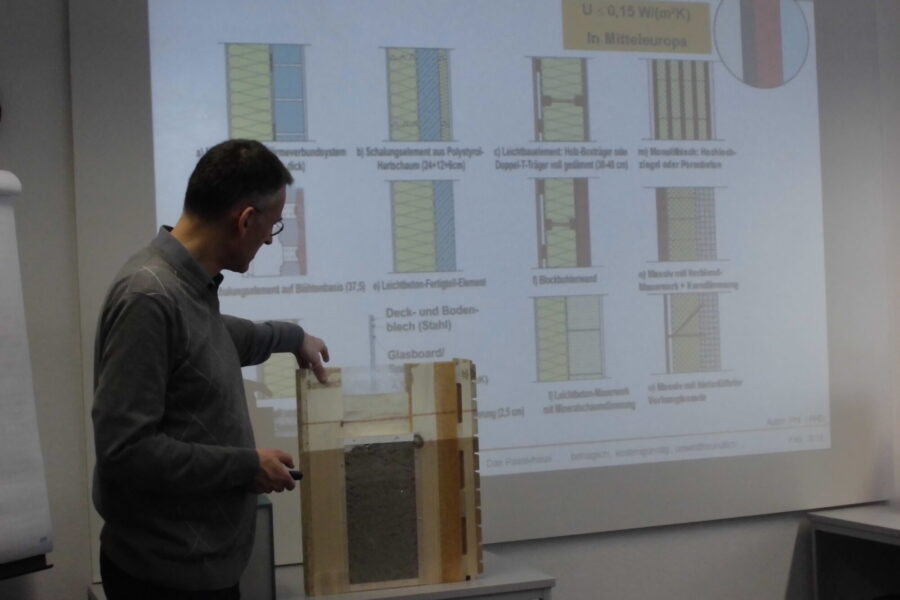

断熱性・気密性に優れた構造

パッシブハウスは、以下のような建材と構法を活用して、徹底した断熱・気密性能を実現しています。

- 高性能断熱材:建物全体を厚く断熱材で包み込み、熱損失を最小限に抑えます。

- 高断熱・高気密サッシ:トリプルガラスや樹脂製サッシを用い、熱貫流率(U値)を抑制。

- 換気システムの導入:熱交換機能付きの第一種機械換気装置を用いて、室内の熱を逃がさずに換気。

- 気密処理の徹底:構造部に気密フィルムやテープを使用して、隙間風や漏気を防ぎます。

これにより、冷暖房に頼らずとも、夏涼しく冬暖かい、安定した室内環境が得られるのです。また、結露の発生が大幅に抑えられるため、カビやダニなどが原因となるアレルギー症状の軽減にもつながります。

ドイツでの普及背景と成功事例

ドイツがこの住宅仕様を積極的に導入してきた背景には、厳しい冬の寒さによる高い暖房需要と、環境に対する高い意識があります。特に、再生可能エネルギーの導入を国策とする中で、建築物の省エネ化が果たす役割が大きいとされています。

1991年に世界初のパッシブハウスがドイツ・ダルムシュタットに建設され、以降、住宅だけでなく学校、商業施設、集合住宅などへも取り入れられるようになりました。今日では、ヨーロッパ全体で7万棟以上のパッシブハウスが存在し、特に北部ドイツやオーストリア、スイス、スウェーデンといった寒冷地で普及が進んでいます。

また、政府や地方自治体による補助金制度、認証制度の導入も普及を後押ししています。パッシブハウス認定を受けた住宅は、国内外の建築賞でも数多く受賞し、将来のスタンダードとなりうる住宅モデルとして期待されています。

宮﨑県の気候とドイツの気候の違いを比較

ドイツの寒冷な気候と住宅性能の関係

ドイツはヨーロッパの中でも比較的涼しく、特に冬は長く寒さが厳しい内陸性気候の影響を強く受けます。地域によって差はあるものの、多くのエリアで冬期の平均気温は0℃前後、夏も30℃を超える日は稀です。また、年間を通じて湿度は日本ほど高くなく、乾燥しているのが特徴です。

このような気候条件に対応するため、ドイツの住宅には高い断熱性と気密性、そして効率的な換気設備が求められます。パッシブハウスはこの寒冷な環境下でも快適かつ省エネルギーで生活できるように設計された建築方式であり、室内の熱損失を最小限に抑える構造となっています。

ドイツの気候概要

| 項目 | 平均値(例) | 特徴 |

|---|---|---|

| 平均気温(冬) | 約-1~3℃ | 非常に寒く、断熱性が重視される |

| 平均気温(夏) | 約18~25℃ | 比較的快適、冷房不要の場合が多い |

| 湿度 | 年間平均60%前後 | 乾燥気味、カビや結露のリスクは低い |

| 年間降水量 | 約700〜1,000mm | 晴天と雨天がバランス良く分布 |

宮﨑県の温暖多湿な気候と住宅への影響

宮﨑県は日本の南部に位置し、年間を通じて温暖かつ湿度が高く、台風の影響を受けやすいという特徴があります。夏の平均気温は30℃近くまで上昇し、冬も比較的温暖で霜が降りる日も少ないため、年間の暖房使用期間は短い傾向にあります。

ただし、夏の高湿度によるカビや結露、夏場の冷房負荷の増加が課題です。また、台風に備えた耐風構造や雨仕舞いの工夫も不可欠です。そのため、宮﨑県の住宅は通風設計、調湿性能、耐候性といった観点での工夫が重要となります。

宮﨑県の気候概要

| 項目 | 平均値(例) | 特徴 |

|---|---|---|

| 平均気温(冬) | 約6~9℃ | 比較的温暖、暖房需要が低い |

| 平均気温(夏) | 約27~31℃ | 高温多湿で冷房ニーズが高い |

| 湿度 | 年間平均75%以上 | カビや結露対策が必要 |

| 年間降水量 | 約2,500〜3,000mm | 梅雨・台風シーズンに集中 |

パッシブハウスを宮﨑県で活かす工夫

ドイツの寒冷地仕様で開発されたパッシブハウスですが、宮﨑県のような温暖多湿な地域でも、適切な設計と施工により高性能住宅として活用することが可能です。その要点は、断熱・気密だけでなく、通気性・日射取得のバランス・遮熱性まで視野に入れた「地域適応型のパッシブ設計」にあります。

たとえば、夏場の強い日射に対しては深い軒の出、外付けブラインド、遮熱ガラスなどの採用により、室内温度上昇を抑制します。高湿度対策としては、調湿性の高い自然素材の内装材や、第1種換気による強制換気と熱交換の組み合わせが有効です。また、ゲリラ豪雨や台風への備えとして、雨仕舞いと構造耐力に優れた設計も重要です。

特に宮﨑県においては、冬季の断熱性能は求められつつも、それ以上に夏の高温多湿環境への対策が住宅全体の快適性と省エネルギーに直結するため、通常のパッシブハウス設計をそのまま導入するのではなく、地域固有の気候条件に最適化された「宮崎型パッシブハウス」への再設計が必要です。

宮﨑県の注文住宅でパッシブハウスを採用するメリット

冷暖房費を抑える省エネ性能

宮﨑県は年間を通じて温暖な気候である一方、夏には高温多湿、冬には朝晩の冷え込みがあるため、住宅のエネルギー消費を適切に管理する必要があります。パッシブハウスは、建物自体の断熱性・気密性を極限まで高めることで、冷暖房設備に極力頼らず、室内を快適に保つことが可能です。

特に冷房費に苦しみがちな宮﨑県の家庭にとっては、夏場でも冷房が効きやすい構造により、消費電力を大幅に削減することができ、光熱費全体のコストカットにもつながります。

| 項目 | 従来住宅 | パッシブハウス |

|---|---|---|

| 年間冷暖房費の目安 | 約15〜20万円 | 約3〜5万円 |

| 断熱材の厚み | 約50〜100mm | 約200〜300mm |

| 冷房設備の利用頻度 | 高 | 低 |

一年を通して快適な室内環境

パッシブハウスでは、外気温の変動に影響されづらい室内環境が整えられます。これは、「高断熱」「高気密」「熱交換型換気システム(全熱交換換気)」という3つの技術が融合しているためです。

年間を通して室温がほぼ一定に保たれるため、冬は暖かく、夏は涼しい快適な住環境が実現し、家中どこでも温度差を感じにくいのが特長です。これは小さな子どもや高齢者にとっても安心・安全な生活空間を提供します。

また、宮﨑県の多湿な風土にも対応しており、湿気や結露を抑える構造によって、カビやダニの発生を抑制し、アレルギー対策としても非常に効果的です。

災害や気候の変化にも強い安心設計

近年、日本各地で異常気象や自然災害が頻発しており、住宅の耐久性や安全性への関心が高まっています。パッシブハウスは、単にエネルギー効率が高い住宅というだけでなく、その構造そのものが非常に堅牢である点も見逃せません。

気密性が高いため、台風などの暴風時にも風圧の影響を最小限に抑え、豪雨時にも水分の侵入を防ぎやすい構造になっています。また、断熱材や窓の性能が優れていることから、停電時でも一定時間室温を維持できるという点で、災害時のライフラインへの依存度が下がるというメリットがあります。

さらに、建物全体が堅固に設計されているため、将来的な気温上昇や猛暑日への対応にも柔軟であり、気候変動に強い家づくりとして注目されています。

このように、宮﨑県でパッシブハウスを採用することは、日々の光熱費削減に加え、快適な居住性、さらには防災対策にもつながるため、長期的視点での住宅選びとして非常に高い価値を持ちます。

パッシブハウス仕様の注文住宅を建てる手順と注意点

住宅建築前に知っておくべきポイント

パッシブハウス仕様の住宅を計画する際には、設計・施工前の情報収集が極めて重要です。

特に、断熱・気密・日射取得・遮蔽といった要素が複雑に連動するため、

通常の注文住宅と比べて検討事項が多岐にわたります。

まず留意すべきは、宮﨑県のような温暖多湿な地域においてもパッシブハウスが有効かどうかという点です。日射遮蔽の設計が極めて重要であり、通風や湿気対策も緻密に行う必要があります。

特に梅雨や夏季の高湿度に対する対応策として、全館換気システムの性能や除湿性能にも配慮が求められます。

また、省エネルギー住宅関連の補助金制度や、ZEH基準、長期優良住宅制度などとの適合を検討することも重要です。

これにより、建築時のコスト負担を軽減しつつ、資産価値の高い家づくりが期待できます。

設計事務所・工務店・建設会社・ハウスメーカー選びのコツ

パッシブハウスに対応できる設計者・施工者の選定は、プロジェクトの成否を左右する重要な部分です。

ドイツの「パッシブハウス・インスティテュート(PHI)」が定める国際基準に準拠した設計・施工を行えるかどうかを事前確認することが大切です。日本国内でも、PHI認定を受けた設計士が在籍する建築事務所や、パッシブハウス・ジャパンに加盟する工務店があります。

さらに、宮崎県内で実際にパッシブハウスの施工経験があるか、類似気候条件下での事例を持っているかといった実績は信頼性の指標となります。温熱環境や気象データに精通している事務所であるほど、建主の希望や敷地条件に応じた最適なプラン提案が期待できます。

以下は、検討時に確認すべき項目の一覧です。

| 確認項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 設計士の実績 | パッシブハウス認定住宅・近似仕様の設計事例 |

| 気候データの利用有無 | 宮﨑県の地域気象データを用いた熱設計 |

| 解析ソフトの使用 | PHPPやHEAT20水準に基づいたシミュレーション |

| 気密・断熱施工技術 | 設計通りの高気密・高断熱を施工可能 |

建築コストと長期的なコスト比較

パッシブハウスは一般的な住宅より初期建築費用が割高になる場合があります。特に、高性能な断熱材・窓・換気設備、そして設計初期からのエネルギー解析が必要となるためです。

一方で、運用時の冷暖房費やメンテナンスコストの大幅削減が可能です。エネルギー消費量を極限まで抑える設計となるため、月々の光熱費は一般住宅と比較して圧倒的に低くなります。

以下に、初期費用とランニングコストの比較例を示します(あくまで目安)。

| 項目 | 一般的な注文住宅 | パッシブハウス仕様住宅 |

|---|---|---|

| 建築費用(30坪) | 2,500万円前後 | 3,000万円〜3,500万円 |

| 月々の光熱費(平均) | 約15,000円 | 約3,000円〜5,000円 |

| 30年間の光熱費累計 | 約540万円 | 約180万円 |

| メンテナンス頻度 | 中〜高 | 低(構造・設備がシンプル) |

このように、長期的視点ではパッシブハウス仕様住宅の方が経済的メリットが大きく、資産価値の維持という面でも有利です。

また、持続可能性(サステナビリティ)、エネルギー自立の観点からも、環境負荷を抑えた住まいとして注目されています。

パッシブハウス建築には詳細設計段階での緻密な打ち合わせが必須ですが、長く快適に過ごせる高品質な住まいを求める方にとって、大きな魅力ある選択肢となることは間違いありません。

宮﨑県でパッシブハウス仕様の注文住宅を手がける会社紹介

実際の施工事例と施主の声

実際にパッシブハウス仕様で注文住宅を宮﨑県内で建築した世帯からは、以下のような具体的なメリットが報告されています。

- 夏の猛暑でもほとんどエアコンを使わず過ごせた

- 冬の朝も素足で快適、室温差が少なく健康的な暮らしが実現

- 電気代・光熱費が月平均で半分以下になった

たとえば、壁体内無結露構造を採用し、住環境モニタリングを行うことで、年間を通して室温20~26℃の快適さを実現しています。

お施主様は「窓を開けなくても空気がきれいに感じられて、家にいる時間が好きになった」と語ります。

パッシブハウス基準に準拠することで、建築後のメンテナンスコスト低減と住宅寿命の延伸を実現しています。

まとめ

宮﨑県の温暖湿潤な気候においても、ドイツ発祥のパッシブハウスは高断熱・高気密の性能で快適な室内環境を実現し、省エネ性にも大きく貢献します。初期費用はかかりますが、長期的には光熱費の削減や耐久性・快適性による価値が高く、注文住宅での採用は非常に有益です。気候に応じた設計の工夫や、信頼できる地域の工務店の選定が成功の鍵となります。