宮﨑県注文住宅の基礎とは何ですか?初心者にも分かる家づくりの第一歩

2025年04月10日

「宮﨑県 注文住宅 基礎とは何ですか?」という疑問を持つ方に向けて、本記事では家づくりの土台となる「基礎」について、種類・役割・施工方法・地域特性との関係まで初心者にも分かりやすく解説します。宮崎県の気候や地盤に最適な基礎工法とは何か、また信頼できる施工業者の選び方、よくあるトラブルの対処法まで網羅。この記事を読めば、後悔しない注文住宅計画の第一歩を確実に踏み出せます。

目次

宮﨑県で注文住宅を建てる前に知っておきたい基礎の重要性

地盤と基礎の関係性とは

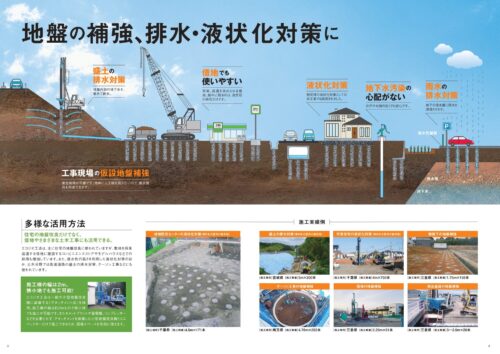

注文住宅の基礎を考える上で避けられないのが「地盤」の問題です。住宅の基礎は建物全体を支え、地震や地盤沈下などの自然災害から安全を確保するための土台です。しかし、どんなに強固な基礎を設計しても、その下にある地盤が軟弱であれば意味を成しません。

宮﨑県は平地・河川流域・丘陵地・山間部など、地域によって地盤の性質に差があります。特に海岸線に近いエリアや河川沿いでは、粘土質や砂地など「軟弱地盤」とされる土地も少なくありません。こうした地盤には、補強工事や適切な基礎設計が欠かせません。

注文住宅を計画する際には、まず地盤調査を行い、地耐力(その土地のどれだけの荷重に耐えられるか)を確認します。一般的に用いられる調査方法にはスウェーデン式サウンディング試験があり、比較的費用も安く実施されています。

宮﨑県特有の気候と地盤に合わせた基礎設計の注意点

宮﨑県は温暖な南国気候で知られ、特に梅雨時期や台風シーズンには長期間にわたる降雨や湿度が高くなる傾向があります。このような気候は、住宅の基礎部分にとって決して無視できないリスク要因です。

例えば、地盤が水分を含みやすく排水性が悪い場合、基礎の防湿・防水処理が不十分だとコンクリートの劣化や鉄筋の腐食、地盤沈下を引き起こす恐れがあります。また、湿気が多い環境ではシロアリの発生リスクが高くなるため、床下環境と基礎の構造設計のバランスが非常に重要です。

以下の表は、宮﨑県の気候的特性と住宅基礎に与える影響、そして基礎設計での対応策をまとめたものです。

| 宮﨑県の気候特性 | 基礎への影響 | 必要な対応 |

|---|---|---|

| 高湿度・多雨(梅雨、台風) | 基礎部の水分による劣化・防湿機能低下 | 防湿シート施工、ベタ基礎+防水断熱処理 |

| 地盤の排水性が低い地域あり | 雨水が溜まりやすく地盤沈下のリスク | 地盤改良、防排水設計の工夫 |

| 温暖でシロアリ被害リスクが高い | 土中からの蟻道が基礎を経由して建物に影響 | 防蟻処理、床下換気性能の向上 |

また、宮﨑県は比較的地震活動が少ないと認識されがちですが、熊本地震以降、県内でも耐震性に優れる基礎設計が改めて重視されるようになっています。将来を見据えた住宅の耐久性確保のためにも、基礎の構造選定は慎重に行う必要があります。

このように、宮﨑県で注文住宅を建てる際には、地域の地盤特性と気候条件を考慮した基礎設計が不可欠です。業者任せにせず、施主自身もその重要性を理解しておくことが、家づくりの成功につながります。

住宅の「基礎」とは何か?その役割とは

基礎の目的と役割

住宅における「基礎」とは、建物を地盤とつなぎ、家全体を安定させるために最下部に構築される構造部分を指します。目に見えにくい存在ですが、家の安全性・耐久性を左右する非常に重要な部分です。

基礎の主な目的は、以下の3点に集約されます。

| 基礎の目的 | 概要 |

|---|---|

| 荷重の分散 | 建物の重さを地盤全体に均等に伝え、一箇所に負担がかからないようにします。 |

| 不同沈下の防止 | 地盤に不均一な圧力が加わって沈下が起きないよう、安定した構造で支える仕組みです。 |

| 湿気や害虫からの保護 | 床下の湿気やシロアリなどの害虫から建物を守る役割を担います。 |

このように、基礎は住宅の最も根本的な構造体であり、「家づくりの中で最も重要な不可視の要素」と言っても過言ではありません。

構造的に基礎が家の安全性に及ぼす影響

基礎の強度や施工精度は、台風・地震などの自然災害に対する住宅の安全性に直結します。特に耐震設計において、基礎工事が不十分であれば、上物(建物)がどれだけ耐震性に優れていてもその効果は半減してしまいます。

建物本体に作用する地震力は、以下のようにして基礎へ伝達され、大地へ逃げます。

- 地震時、建物に揺れが発生する

- 構造体がその揺れを吸収・伝達する

- 基礎がその力を確実に地盤へ逃がし、建物転倒や破壊を防ぐ

したがって、基礎そのものの強度だけでなく、地盤との適切な連結、および鉄筋配置(配筋)の正確さが非常に重要だと言えます。

また、日本において多発する地震に対し、基礎には「耐震性」「免震性」「制震性」といった性能が求められるケースもあります。これらは設計によって対応する項目ですが、その基礎となる基盤の品質が欠けていれば万全の備えとは言えません。

さらに注意すべきは、土壌の水はけや施工地域の気候との相性です。例えば、宮崎県のように高温多湿・降雨量の多い地域では、湿気や白蟻被害への対策として、換気性・遮水性を兼ね備えた基礎が必要です。

こうした観点からも、「見えない」部分である基礎にこそ、構造的な安全性と長期間の耐久性を見越した設計と施工の精度が求められることが理解できます。

注文住宅で採用される主な基礎工法の種類

ベタ基礎とは

ベタ基礎とは、建物の床下一面を鉄筋コンクリートで覆った基礎工法を指します。地面全体にコンクリートを打設することにより、建物の荷重を面で支える構造となっているため、荷重の分散性に優れており、不同沈下(地盤の不均一な沈下)に対して強い抵抗力を持っています。

また、ベタ基礎は地面からの湿気やシロアリ被害を防ぐ効果もあることから、湿度の高い宮﨑県のような地域では特に有効な工法です。施工コストはやや高めですが、耐久性や安全性を重視する方にはおすすめの基礎タイプです。

ベタ基礎のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 地盤が弱くても不同沈下のリスクを低減 | 施工コストが布基礎より高い |

| 湿気・シロアリ対策に強い | 施工に日数がかかる |

| 耐震性に優れる | 通気性に欠けるため換気対策が必要 |

布基礎とは

布基礎は、建物の外周や間仕切り壁の下など、主要な部分のみに鉄筋コンクリートを配置する工法です。構造的には連続する基礎梁(基礎の立ち上がり)で建物を支える方式となっており、これによって荷重が点ではなく線で地面に伝えられるのが特徴です。

施工コストが抑えられるため、以前は全国的に多く採用されてきましたが、地盤が軟弱な地域や湿気の多いエリアでは、ベタ基礎の方が好まれる傾向にあります。宮﨑県でも、特に沿岸部や湿地帯周辺では布基礎よりベタ基礎が推奨されるケースが増えています。

布基礎のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 施工コストが安価 | 地盤の影響を受けやすく不同沈下のリスク |

| 施工が比較的短期間で可能 | 湿気・白蟻対策が十分でない場合がある |

| 採光・通気性を保ちやすい | 地震時の安定性がベタ基礎に劣る |

杭基礎・高基礎の特徴と使い分け

杭基礎は、建物の下に鋼管杭やコンクリート杭を打ち込み、その杭を介して建物の荷重を支持地盤に伝える方法です。主に地盤が非常に軟弱だったり、地表の地耐力が著しく低い場所で採用されます。宮﨑県でも一部の海岸沿いや低湿地地域では杭基礎が必要になるケースがあります。

一方、高基礎とは、水害や湿気対策を目的に基礎の立ち上がりを通常よりも高く設計する工法です。宮崎県南部など、台風時に冠水リスクが高まるエリアでは特に有効です。

杭基礎は高コストですが、安全性を優先する場合には選択肢になる一方、高基礎はコストを抑えつつ防災性を向上させる工法として注目されています。

杭基礎と高基礎の比較

| 項目 | 杭基礎 | 高基礎 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 支持地盤まで安全に荷重を伝える | 床下通気・防湿・浸水対策 |

| 適用地盤 | 非常に軟弱な地盤 | 冠水リスクの高い地域、傾斜地 |

| コスト | 高い(100万円以上追加費用が一般的) | 中程度(通常基礎より+20〜50万円程度) |

| 施工期間 | 長い(地盤調査・杭長設計必須) | 比較的短い(構造計算のみで対応可能な場合が多い) |

これらの基礎工法にはそれぞれ特性や費用、施工条件が異なります。注文住宅においては、建築予定地の地盤の状態や周辺環境の特性を慎重に見極めたうえで、適切な基礎工法を選択することが非常に重要です。特に宮﨑県では、地域によっては湿気・地震・台風など、さまざまな自然条件への対応が求められるため、建築士や施工業者と十分に相談しながら工法を決定することをおすすめします。

宮﨑県で主流の基礎工法とその理由

湿気対策としてのベタ基礎の選ばれる理由

宮﨑県における注文住宅では、「ベタ基礎」工法が主流となっています。これは、宮﨑県の気候的な特徴である高温多湿な環境に対して、極めて適した基礎構造だからです。

ベタ基礎は、建物の下全面に鉄筋コンクリートを施工する工法であり、地面から上がってくる湿気を広範囲にわたって遮断することができます。これにより、住宅内部のカビ発生リスクを軽減し、健康で快適な室内環境の維持に寄与します。

さらに、ベタ基礎は地面全体で建物を支える構造のため、不同沈下のリスクが低く、耐震性にも優れた基礎と言えます。宮﨑県は過去に地震被害を受けた地域でもあり、揺れに強い家づくりは大きな関心事項となっています。

シロアリ被害と基礎の関係性

宮﨑県は、年間を通じて温暖で湿度が高く、シロアリ被害のリスクが高い地域です。とくにヤマトシロアリやイエシロアリの生息が確認されていることから、基礎選びはシロアリ対策の観点でも非常に重要です。

ベタ基礎は、コンクリートで床下全体を覆うため、土壌からのシロアリの侵入経路を遮断しやすい特徴があります。一方で、布基礎など一部の構造では隙間ができやすく、対策が不十分であると被害にあう可能性が高くなるため注意が必要です。

シロアリ被害を回避するには、基礎工法と併せて、防蟻処理・防湿シートの併用や水切りラインの確保なども重要になります。これらも含めて、地域特性に合ったトータルの対策が求められます。

宮崎県の施工業者が勧める基礎とは

地元の注文住宅施工業者にヒアリングを行うと、多くの業者が「ベタ基礎」を第一に勧めていることがわかります。これは、地盤の強度・気候の影響・施工コスト・将来的なメンテナンスの観点で、最もバランスが良いとされているためです。

以下の表は、宮﨑県内で施工実績のある基礎工法について、特徴と選ばれる理由をまとめたものです。

| 基礎工法 | 特徴 | 宮﨑県での採用理由 |

|---|---|---|

| ベタ基礎 | 床下一面を鉄筋コンクリートで覆う。湿気・不同沈下・シロアリ対策に強い。 | 高温多湿・シロアリ・地震対策として最も有効なため、多くの業者が推奨。 |

| 布基礎 | 建物の外周部と主要な間仕切り下にのみコンクリートを施工。 | 初期費用が安く済む反面、湿気やシロアリ対策には追加処理が必要。 |

| 高基礎 | 床下高さを1m以上とし、収納や湿気対策に利用されることもある。 | 斜面地や冠水リスクが高い地域で一部採用。施工コストが高いため一般的ではない。 |

また、宮崎県では、台風や集中豪雨による浸水リスクも考慮し、基礎の高さを通常よりも高めに設計する工務店も見られます。基礎高さを確保することで、雨水・湿気の侵入を防ぎ、家全体の劣化を抑制する効果が期待できます。

結果として、多くの専門会社が提案するのは、「通気性と密閉性を両立した防湿ベタ基礎」となっています。これは、断熱性・耐久性・防蟻性といった複数の性能を高次元で確保できる現在主流の工法です。

また、近年では、基礎断熱工法との併用も進み、冬でも床下が冷えにくく、全館空調システムとの相性も良い基礎構造が求められています。これにより、省エネ住宅としての性能向上にもつながり、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)対応を視野に入れた家づくりが可能となります。

基礎工事の流れと検査のポイント

設計から着工までの流れ

注文住宅の基礎工事は、家づくり全体の土台となる重要な工程です。工事が始まる前段階の「基礎設計」から「着工」までには、専門的な確認と段取りが求められるため、十分な理解が必要です。

まず、建設予定地の地盤調査が行われます。宮崎県は海岸部から山間部まで環境が幅広く、地盤の性質も地域ごとに異なります。地盤調査の結果に基づいて、最適な基礎の種類(ベタ基礎・布基礎・杭基礎など)が決定されます。

その後、設計段階では、基礎の構造や配筋の詳細が建築士や構造設計者によって設計書や構造図に落とし込まれます。この設計は、住宅性能表示制度や国土交通省が定める耐震等級などの評価基準に基づくことが多くなっています。

基礎設計が完了したら、施工業者選定を経て地盤改良や砕石敷きなどの準備工事が始まります。ここまでが実質的な着工前段階です。

基礎配筋検査・中間検査・完成検査とは

住宅の基礎工事には複数の検査工程が設けられており、各ステップでの第三者によるチェックにより、品質と安全性が担保されます。以下に、主要な検査を表形式で示します。

| 検査名称 | 検査のタイミング | 主な確認事項 | 実施者 |

|---|---|---|---|

| 基礎配筋検査 | 基礎の鉄筋を組んだ直後、コンクリート打設前 | 鉄筋の太さ、間隔、かぶり厚さ、継手の長さ、アンカーボルトの位置など | 民間の第三者機関(JIO、住宅保証機構など)や設計事務所 |

| 中間検査 | 基礎工事終了後~建方前 | 基礎形状、コンクリート品質、レベルの均一性、防湿シートの施工状況など | 行政の建築確認部局や指定確認検査機関 |

| 完成検査 | 建物全体の工事完了後 | 基礎を含む全体の安全性、施工図との整合性、仕上がりの精度 | 行政・指定確認検査機関・施主・施工担当者による立会い |

このように、工程ごとに行う検査を通して、施工の精度だけでなく、構造的安全性や住宅性能を確保する体制が整っています。特に宮崎県では高温多湿な気候や白蟻のリスクを考慮し、防湿処理や防蟻処理などが中間検査時に重点的に確認される傾向があります。

施主がチェックすべきポイント

基礎工事において施主自身が理解し、現場で確認すべき重要なチェックポイントも少なくありません。以下の内容は、施工任せにせずに把握しておくことをおすすめします。

- 鉄筋の配置や太さが設計図通りかどうか(基礎配筋時)

- コンクリート打設当日の天候や養生方法

- 基礎の高さや水平が基準通りに確保できているか

- 換気口の位置、防湿シートの施工が適切に施されているか

- アンカーボルトやホールダウン金物の位置と固定状態

上記のポイントを確認するためには、現場への定期的な訪問や写真の記録を施工業者に依頼すると良いでしょう。また、完成後には隠れて見えなくなる部分だからこそ、工事中の透明性と信頼性が何よりも重要です。

特に宮崎県の場合は塩害や高湿度の影響を受けやすいため、防腐・防蟻処理がきちんとされているか、土間下に湿気対策が講じられているかなども確認すべきポイントになります。また、シロアリ対策のために基礎パッキン工法やステンレス製の金物の使用を明示されているか確認することも推奨されます。

現場で不明点がある場合には、施工管理者や現場監督、建築士に対して遠慮なく質問しましょう。きちんと説明できる業者は信頼できるかどうかの判断材料にもなります。

宮﨑県で信頼できる基礎工事業者を選ぶための基準

6.1 施工実績と地域密着型の業者の強み

宮﨑県で注文住宅の基礎工事を依頼する際、まず注目すべきはその施工業者の過去の実績と地域での信頼性です。具体的には、過去に対応した住宅の数や種類、施工事例の写真・現場レポートなどを確認しましょう。

特に地域密着型の業者は、宮崎県の土地・気候・シロアリ・湿気などの独自の課題に精通している点が大きな強みです。そのため、地元特有の課題に対して適切な基礎設計や施工方法を提案できる場合が多くなります。また、地域密着の業者はアフターフォローにも迅速に対応しやすく、施主との信頼関係も築きやすい傾向があります。

見積もり時に確認すべき項目

注文住宅の基礎工事にかかる費用は、土地の地盤状況や建物の構造、使用する工法によって大きく異なります。そのため、複数の業者から相見積もりを取り、内容をよく比較することが重要です。

以下の表は、見積書に記載されるべき主な項目と、確認すべきポイントを整理したものです。

| 項目 | 確認すべきポイント |

|---|---|

| 基礎工法の種類 | ベタ基礎・布基礎・杭基礎のいずれか明記されているか、理由の説明があるか |

| 地盤調査費用 | 地盤調査が含まれているか、別途費用か明確に記載されているか |

| 鉄筋・コンクリート仕様 | 使用する鉄筋の径・間隔、コンクリートの強度(例:21N/mm²)などが記載されているか |

| 施工日数と工程 | 作業スケジュールや工期延長時の対応が示されているか |

| 保証内容 | 施工後に不具合があった場合の対応期間が明記されているか |

また、見積もりが曖昧な業者や説明が不十分な業者は慎重に検討する必要があります。詳細な内訳に基づいた見積書を提示し、説明責任を果たす業者こそが信頼できます。

第三者機関の保証制度の有無

信頼できる業者選びの重要なチェックポイントは「第三者による保証制度」に加入しているかどうかです。住宅の基礎部分は「構造耐力上主要な部分」に該当し、10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。これをカバーするために多くの業者は「JIO(日本住宅保証検査機構)」などの第三者保証機関に登録しています。

このような保証機関に登録している業者を選ぶことで、基礎施工に瑕疵があった場合に補修費用が補償されるなど、施主がリスクを回避できるメリットがあります。なお、以下のような保証制度が存在します。

| 保証機関 | 主な保証内容 |

|---|---|

| JIO(日本住宅保証検査機構) | 構造耐力上の主要部分・雨水の侵入を防止する部分の10年保証 |

| ハウスプラス住宅保証 | 設計施工基準に基づく検査の実施と10年保証 |

| 住宅あんしん保証 | 瑕疵担保責任保証、住宅完成保証、地盤保証などの複数保証が利用可 |

保証制度に加入しているかどうかは、施工品質を客観的に判断する上で重要な手がかりであり、長期的な安心感にもつながります。保証書の発行可否、適用条件などは必ず契約前に確認しましょう。

さらに、技術者が有資格者であるか(例:建築施工管理技士・鉄筋施工技能士)など、資格の有無や従業員の技術レベルも確認すべきポイントです。資格取得は高度な施工知識と実務経験を持っていることの証明となるため、品質面の裏付けとなります。

注文住宅基礎工事におけるよくあるトラブルと対策

工事遅延・施工ミスへの対応方法

注文住宅の基礎工事では、スケジュールどおりに進まないことや施工品質の問題がトラブルの原因となります。

悪天候や現場調整の遅れによって工期が延びるケースは特に宮﨑県の梅雨や台風シーズンにおいて頻発します。

また、基礎部分においては、鉄筋の配置ミスや型枠の設置誤りなど、見た目にはわかりにくい施工ミスも発生しやすいため注意が必要です。

これらの対策として重要なのは、施工前に詳細な工程表を提示してもらうことと、工事中に現場写真を逐一報告してもらう体制を整えることです。

また、第三者の建築士などに検査を依頼する「第三者監理制度」を活用することも有効です。

雨天時の基礎施工とその影響

宮﨑県では年間を通じて降水量が多く、特に梅雨や台風の時期は基礎工事における最大のリスクといえます。

雨天時に無理にコンクリートを打設すると、強度不足や水分による品質劣化のリスクが高くなります。

地盤がぬかるみ、型枠が崩れるリスクも高まります。

対応策としては以下のような方法があります。

| 対策内容 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 天候状況の事前確認 | 1週間以上前から気象情報を確認し、工事日程を柔軟に調整する |

| シート養生 | 型枠や打設直後のコンクリートを防水シートで覆い、雨による流出を防ぐ |

| 現場排水計画 | 敷地内の排水経路を確保し、基礎部分に水が溜まらないようにする |

地震対策としての基礎補強の必要性

南海トラフ地震など、今後の大型地震リスクが想定される宮﨑県では、耐震性を考慮した基礎設計が重要です。

基礎の補強設計が不十分な場合、建物全体の耐震性能が大きく損なわれる恐れがあります。

耐震基礎の対策として一般的なのが以下の方法です。

| 補強方法 | 特徴 |

|---|---|

| ベタ基礎 | 住宅全体の荷重を面で支えるため、優れた耐震性と不同沈下の抑制に強み |

| 地中梁の採用 | 基礎どうしを鉄筋コンクリートでつなぐ補強材により横揺れに強くなる |

| 杭基礎 | 支持層まで鋼管やコンクリート杭を打ち込むことで、軟弱地盤でも高い耐震性を確保 |

さらに、基礎形状や鉄筋径・ピッチが構造計算に基づいて設計されているかもポイントです。それらが適切に根拠付けられていない場合、万が一の地震でダメージを受けるリスクが高くなります。

設計図書の確認を怠らず、必要に応じて専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。

宮﨑県注文住宅の基礎に関するよくある質問

基礎工事にはどれくらいの費用がかかるのか

基礎工事にかかる費用は住宅の規模や地盤の状態、基礎の種類によって異なります。宮﨑県内で注文住宅を建てる一般的なケースでは、建物の延べ床面積30~35坪程度の住宅で基礎工事費用の相場はおおよそ200万円〜300万円前後が目安となります。

また、地盤調査結果による改良工事の有無や、防蟻(シロアリ)対策の選択によっても費用は上下します。実際には、施工業者による詳細な見積もりを確認し、比較することが大切です。

建売住宅と注文住宅での基礎の違い

建売住宅と注文住宅では、用いられる基礎工法に差が見られることがあります。一般的に注文住宅では施主の要望や敷地条件に応じた柔軟な基礎設計が可能であり、耐震性や断熱性、防湿性などに細かく対応できることが特徴です。

一方、建売住宅では一定のコストを抑えるために、標準仕様としてコストパフォーマンスに優れた簡易な基礎工法が採用されるケースもあります。土地の地盤調査も簡略化される傾向があり、地盤改良が必要な場合でも最小限で済ませることが多いです。

しかし、宮﨑県のように地盤や湿気・シロアリ対策が重要な地域では、建売住宅でもベタ基礎を標準採用している業者が増えています。購入前に基礎仕様の確認と、施工中の検査内容の把握は必須です。

将来リフォーム時に基礎を強化できるのか

一度施工された基礎は建物の構造の根幹をなすため、リフォーム時に基礎を大幅に強化することは限定的となります。大規模な耐震改修工事や増築を伴わない限り、基礎の補強は難しいのが現実です。

ただし、以下のような方法でリフォーム時の基礎補強が検討されることもあります。

- 建物の下部から外周にかけての「アンダーピニング工法」での沈下防止

- 布基礎に対して、炭素繊維やモルタルによる「表面補強」

- 基礎内の湿気・シロアリ対策としての防蟻処理・換気システム補完

いずれも専門的な判断が必要で、費用も高額になる可能性があるため、新築時にしっかりした基礎設計・施工を行うことが後悔しない家づくりのポイントです。

また、宮﨑県においては台風・地震・湿潤環境など自然条件も考慮し、予めしっかりとした地盤調査と、それに適した基礎設計をすることが、住まいの長寿命化に直結します。

まとめ

宮崎県で注文住宅を建てる際、基礎は家の耐震性・耐久性を左右する極めて重要な要素です。特に高温多湿な気候やシロアリ被害のリスクを考慮し、ベタ基礎が広く採用されています。信頼できる施工業者の選定や、適切な検査体制の確認も不可欠です。家づくりの第一歩として、基礎についてしっかりと理解し、後悔のない住まい計画を立てましょう。