災害の時こそ問われる“本当に強い家” ― 自宅が家族を守る「最終避難所」という発想|2025年最新の家づくり常識

2025年11月03日

近年の大規模災害は、「避難所が必ずしも安全・快適ではない」という現実を浮き彫りにしました。

今、本当に家族の命と暮らしを守るために必要なのは、自宅を「最終避難所」として機能させるという新しい家づくりの発想です。

これからの家づくりで問われるのは、地震で倒壊しない「命を守る強さ」だけではありません。

停電や断水といったライフラインが寸断された後も、自宅で安全かつ衛生的な生活を継続できる「暮らしを守る強さ」こそが、“本当に強い家”の絶対条件となります。

この記事では、耐震・制震・免震といった構造の違いから、台風・水害・火災への具体的な対策、太陽光発電や蓄電池といった災害後も生活を支える「フェーズフリー」な設備、さらには信頼できる住宅会社の選び方や活用できる補助金制度まで、2025年最新の防災住宅の知識を網羅的に解説します。

最後までお読みいただければ、漠然とした災害への不安が解消され、後悔しない家づくりのための具体的な指針が明確になることをお約束します。

目次

なぜ今「自宅が最終避難所」という発想が必要なのか

日本では、地震、台風、豪雨といった自然災害が毎年のように発生し、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼしています。

2024年1月に発生した能登半島地震をはじめ、東日本大震災や熊本地震など、大規模な災害が発生するたびに、多くの方が避難所での生活を余儀なくされてきました。

これまで家づくりにおいて最も重要視されてきたのは、災害から「命を守る」ための構造的な強さでした。

しかし、頻発し、激甚化する自然災害を前に、私たちは家づくりの価値観をアップデートする必要に迫られています。

これからは、命を守ることはもちろん、災害後も尊厳ある暮らしを継続できる「生活を守る」強さが求められるのです。

その答えが、「自宅を家族のための最終避-難所にする」という新しい発想です。

頻発する自然災害と避-難所の現実

気候変動の影響もあり、近年、これまで経験したことのないような規模の自然災害が日本各地で頻発しています。

災害が発生し、自宅での生活が困難になった場合、多くの人が身を寄せるのが、地域の小中学校の体育館などに開設される指定避-難所です。

しかし、これらの避-難所は、あくまで一時的な緊急避難場所であり、長期間の生活を想定して作られてはいません。

そのため、避-難所生活が長期化するにつれて、さまざまな課題が浮き彫りになります。

特に2024年の能登半島地震では、避-難所の寒さ対策の遅れや、断水によるトイレの衛生問題などが深刻な課題となりました。

プライバシーの確保が難しい雑魚寝状態での生活は、精神的なストレスを増大させます。

また、多くの人が密集して生活するため、新型コロナウイルスやインフルエンザといった感染症の拡大リスクも常に付きまといます。

高齢者や乳幼児、持病のある方、ペットを連れている方々にとっては、さらに過酷な環境となり得ます。

このような避-難所の現実は、決して他人事ではありません。

| 課題分類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 生活環境 | ・プライバシーの欠如(間仕切りのない空間での雑魚寝) ・硬い床での就寝による身体的負担 ・冷暖房設備が不十分なことによる寒さや暑さ ・栄養バランスの偏った食事 |

| 衛生環境 | ・トイレの不足と劣悪な衛生状態 ・断水による手洗いや入浴の制限 ・ゴミの問題 ・感染症(インフルエンザ、ノロウイルス、新型コロナ等)の蔓延リスク |

| 精神的・社会的ストレス | ・集団生活による騒音や人間関係のストレス ・支援物資の不足や偏り ・要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦など)への支援不足 ・ペットとの避-難の困難さ |

在宅避難の重要性とこれからの家づくりの新基準

こうした避難所の課題を解決する選択肢として、今、重要性が高まっているのが「在宅避難」です。

在宅避難とは、自宅が大規模な損壊を免れ、浸水や土砂災害などの危険がない場合に、避難所へは行かずに自宅で生活を続けることを指します。

住み慣れた我が家で過ごすことは、避-難所での集団生活に比べて心身の負担を大幅に軽減できます。プライバシーが守られ、ペットと一緒に過ごすことも可能です。

国(内閣府)も、避難所の過密状態を緩和し、本当に支援が必要な人に公助が行き届くようにするため、自宅の安全が確保できる場合は在宅避-難を推奨しています。

しかし、在宅避難は、ただ家に留まればよいというものではありません。

ライフラインが寸断された状況でも、安全で衛生的な生活を維持できる備えがあって初めて成り立つ選択肢です。

つまり、これからの家づくりには、災害時に倒壊しないという最低限の安全性をクリアした上で、電気や水、食料などを備え、災害後も自宅での生活を継続できる「最終避-難所」としての性能が新たな基準として求められているのです。

この考え方こそが、予測不能な災害から家族の命と暮らしを守る、最も確実な答えと言えるでしょう。

災害の時こそ問われる「本当に強い家」の定義とは

「本当に強い家」とは、単に地震で倒れない頑丈な家を指すのではありません。

地震、台風、水害、火災といった様々な災害から家族の命を守り抜き、ライフラインが寸断された後も自宅で安全に暮らし続けることができる「最終避難所」としての機能を持つ家のことです。

これからの家づくりでは、災害発生の瞬間だけでなく、その後の生活までを見据えた多角的な視点が不可欠です。

この章では、これからの家づくりにおける「本当に強い家」の定義を、2つの重要な側面から詳しく解説します。

耐震等級だけではない家の総合的な防災力

多くの方が「強い家」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは「耐震等級」かもしれません。

確かに、地震大国である日本において、建物の耐震性能は命を守るための最重要項目です。

しかし、私たちの暮らしを脅かす自然災害は地震だけではありません。

毎年のように発生する大型台風や集中豪雨による水害、そして地震の二次災害としても起こりうる火災など、家を取り巻くリスクは多様化・激甚化しています。

「本当に強い家」とは、これらの様々な災害リスクを複合的に想定し、対策が施された「総合的な防災力」を持つ家のことを指します。

耐震性はもちろんのこと、立地が持つ水害リスクへの対策、台風の強風に耐える耐風性能、近隣からの延焼を防ぐ耐火性能、そして災害後の避難生活を支える設備力まで、すべてが揃って初めて、家族を守るシェルターとしての役割を果たすことができるのです。

命を守る強さと暮らしを守る強さ

「総合的な防災力」は、災害のフェーズに応じて求められる役割が異なる「命を守る強さ」と「暮らしを守る強さ」という2つの側面から考えることができます。

この両方を高いレベルで備えることこそが、自宅を「最終避難所」とするための鍵となります。

下記の表は、それぞれの「強さ」が持つ役割と、求められる具体的な性能・設備をまとめたものです。

| 観点 | 命を守る強さ(災害発生直後) | 暮らしを守る強さ(災害後〜復旧期間) |

|---|---|---|

| 目的 | 建物の倒壊・損壊・焼失を防ぎ、家族の身体的な安全を確保する。 | ライフラインが寸断されても、自宅で安全かつ衛生的な生活を継続する。 |

| 主な想定災害 | 地震(本震・余震)、台風(暴風)、豪雨による土砂災害、火災(もらい火・延焼) | 大規模災害後の停電、断水、ガス供給停止、物流の停滞 |

| 具体的な性能・設備 | 耐震等級3、耐風等級2、省令準耐火構造、基礎のかさ上げ、防水・止水対策、シャッター・雨戸の設置など | 太陽光発電システム、家庭用蓄電池、貯水タンクまたはエコキュート、高気密・高断熱性能、食料備蓄スペースなど |

「命を守る強さ」は、災害発生の瞬間に家族の生命を物理的に守るための、いわば家の「鎧」です。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく住宅性能表示制度の等級などが、この強さの客観的な指標となります。これは、現代の家づくりにおける最低限の責務と言えるでしょう。

一方で、「暮らしを守る強さ」は、無事に生き延びた後の生活を支えるための「生命維持装置」です。

停電しても最低限の電気が使え、断水しても水が確保でき、厳しい暑さや寒さをしのげる住環境は、避難所生活で起こりがちなストレスや衛生環境の悪化、ひいては災害関連死のリスクを大幅に軽減します。

このような「フェーズフリー」の思想を取り入れた家こそが、これからの時代に求められる「本当に強い家」の姿なのです。

【災害別】家族を守る本当に強い家の性能を徹底解説

日本は地震、台風、集中豪雨、そして火災など、多様な自然災害のリスクと常に隣り合わせです。

そのため、これから家を建てる、あるいは見直す際には、特定の災害だけでなく、複合的なリスクに対応できる「総合的な防災力」が求められます。

「本当に強い家」とは、こうした様々な脅威から家族の命と暮らしを守り抜く性能を備えた住まいのことです。

この章では、災害の種類ごとに求められる具体的な家の性能について、専門的な知見を交えながら詳しく解説していきます。

地震に強い家 耐震・制震・免震構造の選び方

地震大国である日本において、家づくりで最も優先すべきは地震への備えです。

建物の地震対策には、大きく分けて「耐震」「制震」「免震」の3つの考え方があります。

それぞれの特徴を正しく理解し、予算やライフプランに合わせて最適な工法を選択することが、安全な住まいの第一歩となります。

最低限備えるべき耐震等級3の重要性

住宅の地震に対する強さを示す指標に「耐震等級」があります。

これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づくもので、等級1から3までの3段階で評価されます。

等級1は建築基準法で定められた最低限の耐震性能で、震度6強から7の地震でも倒壊・崩壊しないレベルとされています。

そして、その1.5倍の力に耐えられるのが最高等級の「耐震等級3」です。

これは、災害時の救助活動や復興の拠点となる消防署や警察署などの建物に求められるレベルと同等であり、極めて高い安全性を誇ります。

耐震等級3の重要性が広く認識されるきっかけとなったのが、2016年の熊本地震です。

この地震では震度7の揺れが2度も観測されましたが、耐震等級3で建てられた木造住宅には倒壊した建物はなく、約9割が無被害または軽微な被害にとどまったという調査結果が報告されています。

この事実から、大地震の後も安心して住み続けるためには、耐震等級3が不可欠な基準であると言えるでしょう。

繰り返す揺れに備える制震と免震

耐震構造は建物の強度で揺れに「耐える」考え方ですが、本震だけでなく繰り返し発生する余震によるダメージの蓄積も考慮しなければなりません。

そこで注目されるのが、揺れを制御する「制震」と、揺れを伝えない「免震」という技術です。

制震構造は、建物の骨組みにダンパーなどの制震装置を組み込み、地震のエネルギーを吸収して揺れを小さくする仕組みです。

繰り返しの揺れに強く、建物の損傷を抑える効果が期待できます。

免震に比べてコストを抑えやすく、リフォームでの導入も比較的容易な点がメリットです。

一方、免震構造は、基礎と建物の間に積層ゴムなどの免震装置を設置し、地面の揺れを直接建物に伝えないようにする技術です。

建物自体の揺れを大幅に低減できるため、建物内の家具の転倒や損傷を防ぐ効果が最も高い方法とされています。

ただし、導入コストが高額になることや、定期的なメンテナンスが必要になるなどの側面もあります。

どの構造が最適かは、予算や地盤の状況によって異なります。

それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、専門家と相談しながら慎重に選ぶことが重要です。

| 構造 | 仕組み | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 耐震 | 柱や梁、壁を強化し、建物の強度で揺れに耐える。 | ・最も一般的でコストを抑えやすい。 ・多くのハウスメーカーで対応可能。 |

・繰り返しの揺れでダメージが蓄積しやすい。 ・上層階ほど揺れが大きくなる。 ・建物内部の家具は転倒しやすい。 |

| 制震 | ダンパーなどの装置で地震の揺れを吸収する。 | ・繰り返しの揺れに強い。 ・建物の損傷を軽減できる。 ・免震よりコストが安い。 |

・地盤の揺れは直接伝わる。 ・免震ほどの揺れ低減効果はない。 |

| 免震 | 免震装置で地面と建物を切り離し、揺れを伝えない。 | ・建物全体の揺れを大幅に低減。 ・家具の転倒や損傷を最も防げる。 |

・コストが最も高い。 ・軟弱地盤など、土地の条件によっては採用できない。 ・定期的なメンテナンスが必要。 |

台風・水害に強い家 浸水と暴風から家を守る技術

近年、台風の大型化や線状降水帯の発生による集中豪雨など、風水害のリスクは年々高まっています。

これからの家づくりでは、川の氾濫による「外水氾濫」や、下水道の排水能力を超えてしまう「内水氾濫」といった浸水被害、そして強力な暴風から家を守るための対策が不可欠です。

ハザードマップで確認すべき土地のリスク

水害対策の第一歩は、家を建てる土地の災害リスクを正確に把握することです。

そのために必ず確認したいのが、各自治体が作成・公開している「ハザードマップ」です。

ハザードマップでは、洪水による浸水が想定される区域や予想される浸水の深さ、土砂災害の危険箇所、そして災害時の避難場所などが地図上に示されています。

国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、全国のハザードマップを手軽に確認することができます。

土地選びの段階からこれらの情報を活用し、浸水や土砂災害のリスクが低い土地を選ぶことが、安全な家づくりの基本となります。

基礎の高さと防水性能が鍵

土地のリスクを把握した上で、建物本体にも水害対策を施すことが重要です。

浸水対策として有効なのが、地面から床までの高さを通常より高くする「高基礎(嵩上げ)」です。

想定される浸水深に応じて基礎の高さを設定することで、床上浸水のリスクを大幅に軽減できます。

また、暴風雨から家を守るためには、外壁や窓の防水・耐風性能が鍵となります。

防水性の高い外壁材やシーリング材を使用することはもちろん、暴風による飛来物から窓ガラスを守るために、シャッターや雨戸を設置することが極めて重要です。

さらに、屋根材が強風で飛ばされないよう、耐風性能の高い工法でしっかりと固定することも忘れてはなりません。

火災に強い家 もらい火や延焼を防ぐ省令準耐火構造

地震などの災害時には、同時多発的に火災が発生し、大規模な延焼につながる危険性があります。

特に住宅密集地では、自宅からの出火だけでなく、近隣からの「もらい火」による被害も想定しなければなりません。

そこで重要になるのが、燃えにくい、燃え広がりにくい家の構造です。

木造住宅でも高い防火性能を実現できるのが「省令準耐火構造」です。

これは、建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準です。 省令準耐火構造の住宅には、主に以下の3つの特徴があります。

- 外部からの延焼防止

隣家からのもらい火に備え、屋根を瓦などの不燃材にしたり、外壁や軒裏を防火性の高い構造にしたりすることで、外部からの火が燃え移りにくくなっています。 - 各室防火

万が一室内で火災が発生しても、壁や天井に耐火性の高い石膏ボードなどを使用することで、火がその部屋から燃え広がるのを一定時間食い止めます。 これにより、安全に避難する時間を確保できます。 - 他室への延焼遅延

火が部屋から出た場合でも、壁や天井の内部にファイヤーストップ材を設けることで、建物全体に火が燃え広がるのを遅らせます。

こうした構造により、省令準耐火構造の住宅は火災時の被害を最小限に抑えることができます。

さらに、火災に強い住宅として認められるため、火災保険料が大幅に割引されるという経済的なメリットもあります。

災害後も暮らしを継続する「フェーズフリー」な設備

災害で大きな被害を受けたとしても、自宅が無事であればそこで生活を続ける「在宅避難」が基本となります。

しかし、ライフラインが寸断されれば、たとえ家が頑丈でも快適な生活は送れません。そこで重要になるのが「フェーズフリー」という考え方です。

フェーズフリーとは、普段の生活で使っているものが、災害などの非常時にも役立つように設計されている状態や考え方を指します。

特別な防災グッズを準備するのではなく、日常の延長線上に防災を取り入れることで、無理なく継続的な備えを実現します。

ここでは、災害後も自宅での暮らしを支える、フェーズフリーな設備について詳しく解説します。

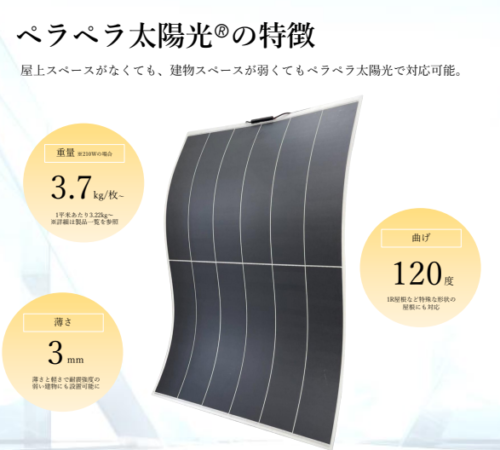

電気を自給自足する太陽光発電と蓄電池

大規模な災害が発生すると、広範囲で長期間の停電が起こる可能性があります。

停電は、照明が使えないだけでなく、スマートフォンなどの通信機器の充電、冷蔵庫による食料の保存、そして夏や冬には冷暖房が使えないなど、命に関わる問題に直結します。

この「電気」の問題を解決するのが、太陽光発電システムと家庭用蓄電池の組み合わせです。

太陽光発電は、日中の電力を賄うだけでなく、停電時でも太陽が出ていれば発電し、自立運転モードに切り替えることで特定のコンセントから電気を使用できます。

しかし、夜間や雨天時には発電できないため、その弱点を補うのが蓄電池です。

昼間に発電して余った電気を蓄電池に貯めておくことで、夜間でも照明やスマートフォンの充電、テレビからの情報収集などが可能になり、停電の不安を大幅に軽減できます。

さらに、電気自動車(EV)とV2H(Vehicle to Home)システムを導入すれば、防災力は飛躍的に向上します。V2Hは、電気自動車に貯めた大量の電気を家庭用の電力として使用できる仕組みです。

一般的な家庭用蓄電池の容量が5kWh〜15kWh程度であるのに対し、電気自動車のバッテリー容量は40kWh〜60kWh以上と非常に大きく、満充電の状態であれば一般家庭の数日分の電力を賄えると言われています。こ

れにより、長期間の停電でも、ほぼ普段通りの生活を送ることが可能になります。

これらの設備は、日常的には電気代の削減や売電による収入、環境への貢献といったメリットがあり、まさにフェーズフリーな防災設備と言えるでしょう。

断水に備える貯水タンクとエコキュートの活用

電気と並んで重要なライフラインが「水」です。

断水が起きると、飲料水の確保はもちろん、トイレが流せない、お風呂に入れない、洗濯ができないなど、衛生環境が急速に悪化し、健康被害のリスクも高まります。

こうした事態に備えるため、水の確保もフェーズフリーの視点で考えておくことが重要です。

まず、多くのご家庭で導入されているエコキュートや電気温水器は、タンク内に常時お湯を貯めているため、災害時には非常用の生活用水として活用できます。

一般的なエコキュートのタンク容量は370Lや460Lといった大容量のものが多く、断水時にはタンク下部の非常用取水栓から水を取り出すことが可能です。

ただし、飲用には適さない場合が多いため、あくまでトイレを流したり、体を拭いたりするための生活用水として考え、取り扱い方法は必ず事前に説明書で確認しておきましょう。

詳しくは、首相官邸のウェブサイト「災害に対するご家庭での備え」でも紹介されています。

より積極的に水を確保する方法としては、貯水タンクの設置が挙げられます。

雨水を貯めておく雨水タンクは、ガーデニングなどの普段使いはもちろん、災害時にはトイレなどの生活用水として大いに役立ちます。

また、水道管に直結して常に新鮮な水を確保できるタイプの家庭用貯水システムもあり、こちらは断水と同時に自動的に水道管から切り離されるため、衛生的な飲料水を確保することができます。

食料と日用品の備蓄 ローリングストック法

災害への備えとして、非常食や防災グッズを準備しているご家庭は多いでしょう。

しかし、「気づいたら消費期限が切れていた」「どこにしまったか忘れてしまった」という経験はないでしょうか。そこでおすすめしたいのが「ローリングストック法」です。

これは、普段から食べているレトルト食品や缶詰、飲料水などを少し多めに買い置きし、日常生活の中で消費し、使った分だけ買い足していくという備蓄方法です。

これにより、常に一定量の食料や日用品が家庭に備蓄されている状態を維持できます。

ローリングストック法の最大のメリットは、特別な非常食を用意する必要がなく、普段から食べ慣れた味を災害時にも食べられる安心感にあります。

また、定期的に消費と補充を繰り返すため、消費期限切れの心配もありません。

備蓄の目安は、最低でも3日分、可能であれば1週間分を家族の人数に合わせて用意しておくと安心です。

何をどれだけ備蓄すれば良いかについては、以下のリストを参考にしてください。

| 分類 | 品目 | 備蓄量の目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 主食 | レトルトご飯、パックご飯、アルファ米、乾麺(パスタ・そうめん等)、カップ麺 | 1人1日3食×7日分=42食 | お米だけでなく、気分を変えられるように麺類も用意しておくと良い。 |

| 主菜・副菜 | レトルト食品(カレー、牛丼等)、缶詰(サバ、ツナ、焼き鳥等)、フリーズドライ食品(味噌汁、スープ等) | 1人1日2〜3品×7日分 | 温めなくても食べられるものが便利。野菜ジュースや青汁の粉末もビタミン補給に役立つ。 |

| 飲料水 | ミネラルウォーター | 1人1日3L×7日分=42L | 飲料水とは別に、生活用水(ポリタンク等)も確保しておくと万全。 |

| その他食品 | お菓子、栄養補助食品、調味料(塩、醤油、砂糖など)、野菜ジュース | 適量 | 甘いものはストレス緩和に繋がる。乳幼児や高齢者、アレルギー対応の食品も忘れずに。 |

| 生活必需品 | カセットコンロ・ボンベ、トイレットペーパー、ティッシュ、ウェットティッシュ、乾電池、携帯トイレ、ゴミ袋 | カセットボンベは1週間に6〜9本が目安 | 温かい食事は心身の健康維持に不可欠。電池はサイズや使用推奨期限を確認。 |

このローリングストック法は、食料だけでなく、トイレットペーパーや乾電池、カセットボンベといった日用品にも応用できます。

農林水産省が提供する「災害時に備えた食品ストックガイド」も非常に参考になりますので、ぜひ一度目を通してみてください。

2025年最新版 災害に強い家づくりの進め方

これまでの章で解説してきた「本当に強い家」を現実のものとするためには、具体的な計画と行動が不可欠です。

本章では、信頼できるパートナー選びから、賢い資金計画、そして現在の住まいを強くするための選択肢まで、災害に強い家づくりを成功させるための具体的なステップを2024年の最新情報に基づいて解説します。

信頼できるハウスメーカー・工務店の選び方

災害に強い家づくりは、パートナーとなる住宅会社の知見や技術力に大きく左右されます。

デザインや価格だけでなく、「防災力」という視点を持って、信頼できるハウスメーカーや工務店を見極めることが重要です。

以下のポイントを参考に、複数の会社を比較検討しましょう。

防災・減災への取り組みと実績を確認する

企業の防災に対する姿勢は、カタログやウェブサイトで確認できます。

耐震実験の映像や、災害に対する独自の技術開発、標準仕様の耐震等級などをチェックしましょう。

特に、建築基準法で定められた基準を上回る性能を標準としているか、過去の災害における建築実績やオーナーからの声なども、信頼性を測る重要な指標となります。

土地のリスクを踏まえた提案力があるか

ハザードマップを基に、その土地が持つ災害リスク(地震による揺れやすさ、浸水の可能性、土砂災害の危険性など)を正確に読み解き、具体的な設計に落とし込める提案力があるかを確認します。

例えば、浸水リスクのある土地に対しては基礎を高くする、電気設備を2階に設置するといった専門的な提案ができる会社を選びましょう。

構造計算の方法と施工品質をチェックする

家の強さを裏付けるのが、一棟ごとに行われる構造計算です。建築基準法では木造2階建て以下の住宅では義務付けられていない「許容応力度計算」を全棟で実施している会社は、安全性への意識が高いと言えます。

また、実際に建築中の現場見学会などに参加し、現場が整理整頓されているか、丁寧な施工が行われているかなど、施工品質をご自身の目で確かめることも大切です。

| チェック項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| 標準仕様の耐震性能 | 耐震等級3が標準仕様か。許容応力度計算を全棟で実施しているか。 |

| 制震・免震技術 | 独自の制震・免震装置や技術を持っているか。オプションではなく標準で搭載されているか。 |

| 災害対策の実績 | 過去の災害における被害状況や、防災に関する研究開発の実績があるか。 |

| 設計の提案力 | ハザードマップを基にした土地のリスク分析と、それに基づいた具体的な設計提案(基礎高、窓の配置、防水対策など)が可能か。 |

| フェーズフリー設備の知見 | 太陽光発電、蓄電池、貯水タンクなど、災害後も生活を維持するための設備に関する知識や施工実績が豊富か。 |

| 保証とアフターサービス | 長期的な保証制度に加え、災害発生時の緊急点検やサポート体制が整っているか。 |

本当に強い家づくりで活用できる補助金制度

高い防災性能を持つ住宅は、建築コストが割高になる傾向があります。

しかし、国や地方自治体が提供する補助金制度を賢く活用することで、その負担を大幅に軽減することが可能です。

性能の高い住宅は国策としても推進されており、様々な制度が用意されています。

申請には条件や期間があるため、最新情報を必ず公式サイトで確認しましょう。

代表的な補助金制度には以下のようなものがあります。

これらの制度は、高い耐震性や省エネ性能を持つ住宅が対象となることが多く、結果的に災害に強く、かつ光熱費を抑えられる快適な住まいづくりに繋がります。

| 制度名 | 対象となる住宅性能(例) | 補助額の目安 |

|---|---|---|

| 子育てエコホーム支援事業 | 長期優良住宅、ZEH(ゼッチ)水準住宅 | 最大80万円~100万円/戸 |

| ZEH支援事業 | ZEH、Nearly ZEH、ZEH+など | 定額55万円~112万円/戸 |

| 地域型住宅グリーン化事業 | 長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEHなど(採択された工務店グループでの建築が条件) | 最大90万円~140万円/戸 |

これらの国の制度に加えて、お住まいの都道府県や市区町村が独自に設けている耐震化補助や省エネ設備導入補助なども存在します。

計画段階で、利用できる制度がないか自治体の窓口やウェブサイトで確認することをおすすめします。

既存住宅でできる耐震リフォームという選択肢

災害への備えは、新築住宅だけの話ではありません。

現在お住まいの家を、リフォームによって強くすることも有効な選択肢です。

特に1981年(昭和56年)5月31日以前の「旧耐震基準」で建てられた住宅にお住まいの方は、大きな地震に対して倒壊する危険性が高いため、早急な対策が求められます。

まずは専門家による「耐震診断」から

耐震リフォームの第一歩は、現在の住まいの強度を正確に把握することです。

多くの自治体では、専門家による耐震診断を無料または安価で受けられる制度を設けています。

診断結果に基づいて、どこにどのような補強が必要か、具体的な計画を立てることができます。

主な耐震補強工事の種類

耐震診断の結果に基づき、以下のような工事を組み合わせて行います。

- 基礎の補強:基礎に入ったひび割れを補修したり、無筋の基礎に鉄筋を追加してコンクリートで補強します。

- 壁の補強:地震の揺れに抵抗する「耐力壁」が不足している箇所に、筋かいを入れたり、構造用合板を張って壁を強くします。

- 接合部の補強:柱と梁、土台と柱などが地震で抜けないように、専用の金物で補強します。

- 屋根の軽量化:重い瓦屋根を、軽量な金属屋根などに葺き替えることで、建物の重心を下げ、地震時の揺れを軽減します。

耐震リフォームにも、国や自治体の補助金制度が用意されています。

例えば、国土交通省の住宅・建築物安全ストック形成事業では、耐震改修にかかる費用の一部が補助されます。

費用や工事期間は、住宅の状態や補強内容によって大きく異なりますので、まずは耐震診断を受け、リフォーム会社に相談してみましょう。

まとめ

頻発する自然災害に直面する現代の日本において、もはや家は単なる住まいではなく、家族の命と暮らしを守る「最終避難所」としての役割が求められています。

避難所のキャパシティや衛生環境が問題となる中、安全が確保された自宅で過ごす「在宅避難」は、これからの防災のスタンダードです。

本記事で解説したように、「本当に強い家」とは、単に耐震等級が高いだけの家ではありません。

地震への備えである耐震等級3を最低条件としつつ、繰り返す揺れに有効な制震・免震技術、台風やゲリラ豪雨による浸水・暴風対策、そして火災の延焼を防ぐ省令準耐火構造など、様々な災害を想定した総合的な防災性能を持つ家のことを指します。

さらに、災害発生後も生活を維持するためには、太陽光発電と蓄電池による電力の自給自足、エコキュートや貯水タンクを活用した水の確保といった「フェーズフリー」な設備の導入が極めて重要です。

これらは、命を守る強さだけでなく、日常の暮らしを守る強さにも直結します。

これから家づくりを計画する方は、これらの性能について深く理解し、信頼できるハウスメーカーや工務店と共に計画を進めることが重要です。

また、既存住宅にお住まいの方も、耐震リフォームや防災設備の導入を検討することで、自宅の防災力を高めることが可能です。

まずはご自身の住む地域のハザードマップを確認することから始め、家族の安全を守るための第一歩を踏み出しましょう。