【夏休み】海・川・山のレジャーで命を守る防災対策完全ガイド|家族で確認したい持ち物リスト付き

2025年08月13日

楽しい夏休みのレジャーですが、自然の危険から家族を守る準備は万全ですか?

この記事を読めば、海・川・山それぞれの場所に潜む危険と、命を守るための具体的な防災対策がわかります。

出発前に役立つ持ち物リストから緊急時の対処法まで網羅。事前の正しい知識と備えこそが、かけがえのない思い出と家族の安全を守る鍵です。

目次

夏休みのレジャーに潜む危険 なぜ今防災対策が必要なのか

待ちに待った夏休み。家族や友人との海、川、山へのお出かけは、かけがえのない思い出になります。

しかし、楽しいはずのレジャーは、常に自然の脅威と隣り合わせです。

ほんの少しの油断や知識不足が、取り返しのつかない事故につながるケースも少なくありません。

自然を相手にするレジャーでは、天候の急変や予期せぬ危険がつきものです。

「自分たちは大丈夫」という思い込みを捨て、万が一の事態に備える「防災対策」こそが、あなたとあなたの大切な家族の命を守るための最も重要な準備なのです。

この記事では、まず夏休みレジャーに潜む具体的な危険性と、なぜ今、防災対策が不可欠なのかを解説します。

楽しい思い出が一変する 夏休みレジャーの事故事例

毎年、夏休みの時期になると、レジャー中の水難事故や山の遭難事故がニュースで報じられます。

これらの事故は決して他人事ではありません。

まずは、どのような危険が潜んでいるのか、場所別に見ていきましょう。

| 場所 | 主な危険・事故事例 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 海 | 離岸流に流される、高波にさらわれる、熱中症、危険生物(クラゲ、エイなど)との接触 | 潮の流れや地形に関する知識不足、天候の急変への油断、体調管理の不備、監視員のいない場所での遊泳 |

| 川 | ゲリラ豪雨による鉄砲水・急な増水、川底の深みにはまる、流れの速い場所で転倒し流される | 上流の天候不確認、見た目で川の深さや速さを判断する誤認、「ダムの放流」情報の見落とし、滑りやすい靴での入水 |

| 山 | 道迷い・遭難、滑落・転倒による負傷、天候急変(雷、豪雨、低体温症)、野生動物(熊、蜂、マダニ)との遭遇 | 不十分な計画(登山届の未提出)、地図やコンパスの不携帯、天候を軽視した装備不足、野生動物への対処法を知らない |

これらの事故の多くは、「知っていれば防げた」「準備していれば助かった」ケースです。

楽しい時間を安全に過ごすためには、まず危険を正しく認識することが第一歩となります。

「自分たちは大丈夫」という思い込みが最も危険

事故に遭う人の多くは、「まさか自分が」と思っています。

特に、開放的な気分になるレジャー中は、「少しぐらいいいだろう」「今までも大丈夫だったから」といった油断が生まれやすくなります。

このような「自分だけは大丈夫」と危険を過小評価してしまう心理を「正常性バイアス」と呼びます。

このバイアスが働くと、迫りくる危険のサイン(例えば、遠くの空が黒くなってきた、川の水が濁り始めたなど)を見ても、「まだ大丈夫だろう」と判断してしまい、逃げ遅れる原因になります。

事前の防災対策は、こうした心の隙を埋め、万が一の際に冷静な判断を下すための「お守り」であり、論理的な行動の指針となるのです。

近年の気候変動で自然災害のリスクは増大している

「昔はこの川でよく遊んだから安全だ」「この山は何度も登っているから大丈夫」といった過去の経験則は、もはや通用しない時代になっています。

近年、地球温暖化の影響もあり、私たちの周りの自然環境は大きく変化しています。

これまで経験したことのないような短時間での「ゲリラ豪雨」や、特定の地域に大雨を降らせ続ける「線状降水帯」の発生頻度は増加傾向にあります。

これにより、河川は予測をはるかに超えるスピードで増水し、鉄砲水のリスクは格段に高まっています。

また、危険なレベルの「猛暑日」も年々増加しており、屋外でのレジャーにおける熱中症は命に関わる深刻な問題です。

このような状況下では、過去の常識にとらわれず、常に最新の気象情報やハザードマップを確認し、最悪の事態を想定した準備を行うことが、安全確保のために不可欠となっています。

出発前に家族で確認 夏休みレジャー共通の防災対策

楽しい夏休みのレジャーを安全に終えるためには、事前の準備が何よりも重要です。

海・川・山、どこへ行く場合でも共通する基本的な防災対策を出発前に家族全員で確認し、万全の体制で臨みましょう。

ここでは、命を守るために欠かせない4つのポイントを具体的に解説します。

気象庁の情報を活用 天気予報と注意報警報のチェック方法

レジャー中の天候の急変は、重大な事故に直結する可能性があります。

特に夏は、ゲリラ豪雨や落雷、台風などが突発的に発生しやすい季節です。

出発前日や当日の朝はもちろん、現地にいる間もこまめに最新の気象情報を確認する習慣をつけましょう。

情報の確認には、気象庁のウェブサイトや公式の防災情報アプリ「気象庁防災情報」の活用が非常に便利です。

特に、大雨や洪水などの危険度が地図上で色分け表示される「キキクル(危険度分布)」は、今いる場所の危険度を直感的に把握できるため、避難の判断に役立ちます。

天気予報とあわせて必ず確認したいのが「注意報」と「警報」です。

これらの違いを正しく理解し、レジャー計画の判断基準とすることが大切です。

| 種類 | 主な意味 | レジャーでの判断目安 |

|---|---|---|

| 注意報 | 災害が起こるおそれがある場合に注意を呼びかけるもの(例:大雨注意報、雷注意報、高潮注意報) | 天候の急変に注意し、いつでも避難できるよう準備する。状況によっては計画の見直しを検討する。 |

| 警報 | 重大な災害が起こるおそれがある場合に警戒を呼びかけるもの(例:大雨警報、洪水警報、高潮警報) | 原則としてレジャーは中止・延期する。すでに現地にいる場合は、速やかに安全な場所へ避難を開始する。 |

| 特別警報 | 警報の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の重大な災害が起こるおそれが著しく高い場合に発表される。 | ただちに命を守るための最善の行動をとる。指定された避難場所への移動が危険な場合は、少しでも安全な場所(建物の2階以上など)へ移動する。 |

ハザードマップで危険箇所を事前に把握する

ハザードマップは、自然災害による被害の範囲や程度を予測し、地図上に示したものです。

訪れるレジャー先の地域にどのような危険が潜んでいるかを事前に知ることは、安全な行動計画を立てる上で不可欠です。

国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」や、訪問先の市町村のウェブサイトで誰でも簡単に確認できます。

特に、複数の災害リスク(洪水、土砂災害、津波など)を一枚の地図に重ねて表示できる「重ねるハザードマップ」は、総合的な危険度を把握するのに役立ちます。

レジャー場所に応じて、特に注意して見るべきポイントは以下の通りです。

- 海のレジャー:「津波浸水想定区域」「高潮浸水想定区域」を確認し、万が一の際の避難場所(高台など)とそこまでのルートを把握しておく。

- 川のレジャー:「洪水浸水想定区域」を確認し、川の氾濫時にどこまで水が来る可能性があるかを把握する。また、川沿いの崖などが「土砂災害警戒区域」に指定されていないかも確認する。

- 山のレジャー:「土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり)」を確認し、大雨の際に危険となる沢や急な斜面を避けたルートを選ぶ。

ハザードマップを見て危険箇所を把握し、「このエリアには近づかない」「雨が強くなったらこの道を通って高台へ逃げる」といった具体的な計画を家族で共有しておきましょう。

緊急時の連絡手段と避難ルールの決め方

災害時や事故発生時には、携帯電話の電波が繋がりにくくなったり、混乱の中で家族が離れ離れになったりすることが想定されます。

パニックにならず、落ち着いて行動するために、緊急時のルールを事前に決めておくことが非常に重要です。

以下の項目について、家族会議で話し合っておきましょう。

- 連絡手段の確認:携帯電話やスマートフォンの充電は全員が満タンにしておくこと。 大容量のモバイルバッテリーは必須アイテムです。 災害時には電話回線が混雑するため、安否確認には「災害用伝言ダイヤル(171)」や「災害用伝言板(web171)」の利用が有効です。 使い方を事前に家族で練習しておくと安心です。

- 集合場所の決定:「もしはぐれたら、まずここに集まる」という第一集合場所(例:駐車場の車、海の家の前など)と、そこが危険な場合の第二集合場所(例:指定避難所、高台の公園など)の2段階で決めておくと、より安全です。

- 避難開始の合図:「どんな状況になったらレジャーを中断して避難を始めるか」という基準を明確にしておきます。例えば、「雷の音が聞こえ始めたら」「自治体から避難情報が発表されたら」「川の水が濁り始めたら」など、具体的な行動開始の合図を決めておきましょう。

子供の体調管理と熱中症対策の基本

大人が楽しさに夢中になっている間、子供の体は悲鳴を上げているかもしれません。

子供は大人に比べて体温調節機能が未熟で、地面からの照り返しの影響も受けやすいため、熱中症のリスクが非常に高くなります。

楽しい一日を台無しにしないためにも、万全の体調管理と熱中症対策を心がけましょう。

出発前の準備

- 前日は十分な睡眠をとらせ、寝不足の状態で出かけないようにする。

- 当日の朝食をしっかり食べさせ、エネルギーを補給する。

- 出発前に顔色や機嫌などを確認し、少しでも普段と違う様子があれば無理をさせない。

レジャー中の対策

- こまめな水分補給:喉が渇いたと感じる前に、15〜20分おきに水分を摂らせるのが理想です。水やお茶だけでなく、汗で失われる塩分やミネラルを補給できるスポーツドリンクや経口補水液を準備しましょう。

- 定期的な休憩:木陰や日よけテント、涼しい屋内施設などを利用し、意識的に休憩時間を設けます。子供が遊びに夢中になっていても、時間を決めて休ませることが大切です。

- 服装の工夫:吸湿性・速乾性に優れた素材の服を選びましょう。白など明るい色の服は熱を吸収しにくいです。つばの広い帽子を必ずかぶらせ、首筋を直射日光から守ることも重要です。

もし、めまいや頭痛、吐き気、倦怠感、大量の汗などの熱中症が疑われる症状が見られた場合は、すぐに遊びを中断し、涼しい場所で体を冷やし、水分と塩分を補給させてください。

症状が改善しない場合は、ためらわずに救急車を呼ぶか、最寄りの医療機関を受診しましょう。

【場所別】海のレジャーで命を守る防災対策

青い空と広い海は夏休みのレジャーに最適ですが、その美しい景色の中には思わぬ危険が潜んでいます。

楽しい思い出を安全に作るため、海特有のリスクと、命を守るための具体的な防災対策をしっかりと確認しておきましょう。

ここでは、海水浴や磯遊びなど、海のレジャーで特に注意すべきポイントを解説します。

危険な離岸流の見分け方と対処法

海水浴場で発生する水難事故の多くは「離岸流(リップカレント)」が原因とされています。

離岸流とは、岸に打ち寄せた波が沖に戻ろうとする際に発生する、局所的に強い流れのことです。

一見穏やかに見えても、その流れはオリンピック選手並みの速さになることもあり、気づかぬうちに沖へ流されてしまいます。

離岸流が発生しやすい場所の特徴

離岸流は、以下のような特徴を持つ場所に発生しやすい傾向があります。海水浴場に到着したら、まず海全体の様子を観察しましょう。

- 周りよりも波が立っておらず、海面がざわついているように見える場所

- 海の色が周囲と異なり、少し濁って見える場所

- ゴミや泡が帯状に沖に向かって流れている場所

- 海岸線に対して直角に伸びる、切れ目のような流れがある場所

もし離岸流に流されたら

万が一、離岸流に流されてしまった場合は、パニックにならず冷静に対処することが最も重要です。

以下の行動を徹底してください。

- 岸に向かって泳がない:流れに逆らって泳ぐと体力を急激に消耗してしまいます。絶対にやめましょう。

- 岸と平行に泳ぐ:離岸流は流れの幅が比較的狭い(数メートルから数十メートル)ため、岸と平行に泳ぐことで流れから脱出できる可能性が高まります。

- 浮くことに専念し助けを呼ぶ:泳ぎに自信がない場合や疲れてしまった場合は、無理をせず大の字になって浮き、大声や防災ホイッスルで周囲に助けを求めてください。

突然の高波や津波への備えと避難行動

海の天候は変わりやすく、穏やかな波が一転して危険な高波に変わることがあります。

また、日本は地震大国であり、津波への備えは常に必要です。

夏の晴れた日でも、遠くの台風の影響でうねりを伴った高い波「土用波」が突然押し寄せることがあります。

海水浴に行く前は、天気予報だけでなく、気象庁が発表する波の高さや周期に関する情報も確認する習慣をつけましょう。

地震が発生した際の津波への備えは、命を守るための最優先事項です。

海水浴中に強い揺れを感じたり、携帯電話の緊急地震速報が鳴ったり、津波警報・注意報が発表されたりした場合は、ためらわずに以下の行動をとってください。

- ただちに海から上がる:少しでも危険を感じたら、すぐに水から出て陸に上がりましょう。

- 「より高く、より遠くへ」避難する:荷物にはこだわらず、事前に確認しておいた高台や津波避難タワー、頑丈な建物の3階以上など、安全な場所へ速やかに避難します。

- 警報が解除されるまで戻らない:一度波が引いても、津波は何度も繰り返し襲ってくることがあります。警報や避難指示が解除されるまで、絶対に海岸には近づかないでください。

海水浴での熱中症と日焼け対策

海辺は日差しを遮るものが少なく、砂浜からの照り返しも強いため、熱中症や重度の日焼けのリスクが非常に高い環境です。

海風で涼しく感じても油断は禁物です。

熱中症を予防するポイント

- こまめな水分・塩分補給:のどが渇く前に、スポーツドリンクや経口補水液などで水分と塩分を定期的に補給しましょう。

- 適度な休憩:1時間に1回は必ず休憩を取り、パラソルやビーチテントなどの日陰で体を休ませてください。

- 体調管理の徹底:睡眠不足や体調不良の状態で海に入るのは危険です。少しでも気分が悪いと感じたら、遊ぶのを中断して涼しい場所で休みましょう。

日焼けは「やけど」と心得る

過度な日焼けは皮膚の炎症(やけど)であり、体力を消耗させ熱中症のリスクも高めます。

ラッシュガードやTシャツを着用して肌の露出を減らすとともに、ウォータープルーフタイプの日焼け止めを2〜3時間おきに塗り直すことが重要です。

危険生物対策 クラゲやエイから身を守る方法

海には様々な生物が生息しており、中には人間に危害を加える毒を持つものもいます。

正しい知識を身につけ、被害を未然に防ぎましょう。

特に注意が必要な生物とその対策を以下の表にまとめました。

むやみに生物に触れたり、岩場を素手で探ったりするのはやめましょう。

| 生物名 | 特徴・生息場所 | 予防策 | 刺された・噛まれた時の応急手当 |

|---|---|---|---|

| アンドンクラゲ カツオノエボシ |

透明で見えにくく、長い触手に強い毒を持つ。お盆の時期以降に多く発生する傾向がある。 | ラッシュガードやレギンスで肌の露出を減らす。クラゲ除け効果のある日焼け止めも有効。 | 絶対に真水で洗わず、海水で優しく洗い流す。触手が残っていれば、こすらずにそっと取り除く。患部を冷やし、速やかに医療機関へ。 |

| アカエイ | 砂の中に潜んでいることが多い。尾に毒のトゲがあり、踏むと刺される危険がある。 | 砂浜や浅瀬を歩く際は、足を高く上げるのではなく、すり足で歩く。 | 傷口を洗い流し、やけどしない程度のお湯(45℃程度)に患部をつける。毒が熱に弱いため痛みが和らぐ。必ず医療機関を受診する。 |

| ガンガゼ オニオコゼ |

岩場に生息。ガンガゼは長いトゲに毒があり、オニオコゼは背びれに猛毒を持つ。 | 岩場では必ずマリンシューズや厚底のサンダルを履く。不用意に岩に手をつかない。 | 目に見えるトゲは慎重に抜く。アカエイと同様、やけどしない程度のお湯につけて温める。アナフィラキシーショックの危険もあるため、救急車を呼ぶ。 |

これらの対策に加え、岩場やサンゴ礁がある場所では、足を保護するために必ずマリンシューズを着用しましょう。怪我の予防だけでなく、危険生物から身を守るための重要な装備です。

【場所別】川のレジャーで命を守る防災対策

夏の川辺は涼しく、バーベキューや水遊びに最適な場所ですが、一歩間違えれば大きな事故につながる危険も潜んでいます。

特に川は、天候の急変によって状況が一変しやすい場所です。

ここでは、川のレジャーを安全に楽しむための具体的な防災対策を詳しく解説します。お出かけ前に家族全員で確認し、万全の準備を整えましょう。

ゲリラ豪雨による鉄砲水と川の増水から逃れる

川の事故で最も恐ろしいのが、ゲリラ豪雨などによる急な増水、そして「鉄砲水」です。今いる場所が晴れていても、上流で大雨が降ると、わずか数分で濁流が押し寄せ、水位が急上昇することがあります。

この現象は予測が非常に難しく、避難が遅れると命に関わります。

川遊びを始める前に、必ず避難経路(川岸より高い場所や道路など)を確認しておくことが重要です。

鉄砲水や増水には、発生前にいくつかのサイン(前兆)が見られます。これらのサインに一つでも気づいたら、ためらわずに遊びを中断し、すぐに川から離れてください。

「まだ大丈夫だろう」という油断が最も危険です。

特に、川の中州は四方を水に囲まれて逃げ場を失うため、絶対に長居してはいけません。

| 危険サインの種類 | 具体的な現象 | 取るべき行動 |

|---|---|---|

| 空や天候の変化 | 急に空が暗くなる、黒い雲が近づいてくる、雷の音が聞こえる、急に冷たい風が吹いてくる。 | 遊びを即座に中断し、全員で川から上がる。事前に確認した高い場所へ速やかに避難する。 |

| 川の様子の変化 | 上流から木の枝や葉、ゴミなどが流れてくる。川の水が急に濁り始める。水位が少しずつでも上昇している。 | |

| 周囲の音の変化 | 遠くで「ゴーッ」という地鳴りのような音(山鳴り)が聞こえる。自治体などが設置した避難を呼びかけるサイレンが鳴る。 |

気象庁のウェブサイトで提供されている「キキクル(危険度分布)」では、大雨による災害発生の危険度を地図上で色分けして確認できます。

レジャー中もスマートフォンでこまめにチェックする習慣をつけましょう。

川底の深みや流れの速い場所を避けるポイント

穏やかに見える川でも、場所によって水深や流れの速さは大きく異なります。

見た目だけでは判断できない危険な箇所が数多く存在するため、注意が必要です。

特に小さなお子さんは、足を取られて一瞬で流されてしまう可能性があります。

安全に遊ぶためには、危険な場所の特徴を知り、そこを避けることが鉄則です。

遊ぶ前には必ず大人が川に入り、足で川底の様子や深さを確認する「捨て石」ならぬ「捨て足」を行いましょう。

危険な場所の見分け方

- 急に深くなっている場所(深み):水の色が濃い青や深緑に見える場所は、水深が急に深くなっている可能性があります。川底の石が見えない場所も危険です。

- 流れが速い場所:川幅が狭まっている場所や、カーブの外側は水の勢いが集中し、流れが速くなっています。大きな岩の周りも複雑な流れが発生しているため、近づかないようにしましょう。

- 川底の状態が悪い場所:水中の大きな岩や倒木は、足をぶつけたり挟まれたりする危険があります。また、苔で覆われた石は非常に滑りやすく、転倒の原因になります。

「遊泳禁止」や「危険」といった看板が設置されている場所には、目に見えない危険が潜んでいます。

こうした警告は絶対に無視せず、ルールを守って安全な場所を選んでください。

川遊びでの服装とライフジャケットの重要性

川での安全対策として、適切な服装と装備は命を守る上で欠かせません。

特にライフジャケットは、万が一の時に生存率を劇的に高める最も重要なアイテムです。

服装は、怪我の防止や低体温症の予防につながります。

濡れると重くなり体温を奪う綿素材のTシャツやジーンズは避け、速乾性に優れた化学繊維の衣類を選びましょう。

川遊びに適した服装と装備

- ライフジャケット:泳ぎの得意・不得意にかかわらず、川に入る人は全員着用しましょう。特に子どもには、体にぴったり合い、股下ベルトが付いたものを選んでください。万が一流されても、浮力を確保し、呼吸を助けてくれます。

- ラッシュガード:強い日差しによる日焼けや、岩などでの擦り傷を防ぎます。また、水に濡れても体温が奪われにくい効果もあります。

- マリンシューズ(ウォーターシューズ):川底のガラス片や鋭い石から足裏を保護し、滑りやすい苔の上でもグリップ力を発揮します。脱げやすいサンダルやクロックスは、流されてしまう危険があるため不適切です。

- 帽子:熱中症対策として必須です。あご紐付きで風に飛ばされにくいタイプがおすすめです。

楽しい思い出が悲劇に変わらないよう、「これくらい大丈夫」という過信は禁物です。

正しい知識と準備を整え、家族全員で安全な川遊びを楽しみましょう。

【場所別】山のレジャーで命を守る防災対策

登山やハイキング、キャンプなど、雄大な自然を満喫できる山のレジャーは夏休みの素晴らしい思い出になります。

しかし、山は天候の急変や道迷い、危険な動植物との遭遇など、海や川とは異なる特有のリスクが潜んでいます。

特に、気軽に楽しめると思われがちな低山でも、準備不足が重大な事故につながるケースは少なくありません。

ここでは、家族みんなで安全に山を楽しむための防災対策を詳しく解説します。

道迷いや遭難を防ぐ 登山届の提出と地図アプリの活用

山での最も深刻な事故の一つが「遭難」です。その多くは道迷いから発生します。

万が一の事態に備え、そして何よりも道に迷わないための準備を徹底しましょう。

登山届(登山計画書)の提出は「命の綱」

登山届は、誰が・いつ・どの山に・どのルートで入山するのかを事前に知らせるための書類です。

もし予定時刻を過ぎても下山せず、連絡も取れない場合、この登山届が救助隊の捜索活動における唯一かつ最も重要な手がかりとなります。

家族でのハイキングであっても、必ず提出しましょう。

- 提出方法:登山口に設置されたポストへの投函、管轄の警察署への提出のほか、最近では「コンパス~山と自然ネットワーク~」などのウェブサイトやアプリからオンラインで手軽に提出することも可能です。

- 記載内容:登山者全員の氏名・年齢・連絡先、登山日程、行動計画(ルートや予定時刻)、装備、食料、緊急連絡先などを詳しく記入します。

地図アプリと紙の地図・コンパスの併用を

スマートフォンの地図アプリは現在地をリアルタイムで確認でき、非常に便利です。

しかし、バッテリー切れ、電波が届かない、スマートフォンの故障といったリスクが常に伴います。

必ず、紙の地図とコンパスを予備として携行し、基本的な使い方を覚えておきましょう。

- おすすめの地図アプリ:「YAMAP(ヤマップ)」や「ジオグラフィカ」などは、多くの登山者に利用されています。出発前に必ず目的の山の地図データをダウンロードし、オフラインでも使用できるように設定しておくことが重要です。

- GPSログの活用:アプリのGPSログ機能を使えば、歩いてきた軌跡を記録できます。道に迷った際に、来た道を正確に引き返す手助けとなります。

山の天候急変に備える服装と装備

「山の天気は変わりやすい」という言葉の通り、平地では晴れていても、山では急に雨や霧、強風に見舞われることがあります。

標高が100m上がるごとに気温は約0.6℃下がると言われており、夏でも急な天候悪化で体温を奪われ、低体温症に陥る危険性があります。

基本は「レイヤリング(重ね着)」

こまめに着脱して体温調節ができるよう、服装は重ね着が基本です。汗で濡れた衣類は体温を急激に奪うため、素材選びが重要になります。

- ベースレイヤー(肌着):汗を素早く吸い取り、乾きやすいポリエステルなどの化学繊維や、保温性にも優れたウール素材を選びましょう。汗冷えの原因となるため、綿(コットン)素材は避けてください。

- ミドルレイヤー(中間着):保温を担当する層です。フリースや薄手のダウンジャケットなど、軽くて暖かいものが適しています。

- アウターレイヤー(上着):雨や風から体を守る最も外側の層です。防水性と、内側の湿気を逃がす透湿性を備えたレインウェアが必須です。

レインウェアは、コンビニなどで売っているビニール製のものではなく、上下が分かれたセパレートタイプのしっかりとした登山用のものを用意しましょう。防寒着としても役立ちます。

落雷から身を守るための安全な行動

夏山では、午後に向けて大気の状態が不安定になり、積乱雲が発達して雷が発生しやすくなります。

雷鳴が聞こえたら、すでに危険な範囲に入っていると考え、直ちに安全な行動をとる必要があります。

雷の前兆を見逃さない

- 真っ黒な雲が近づいてくる

- ゴロゴロと遠くで音が聞こえる

- 急にヒヤッとした冷たい風が吹いてくる

- 髪の毛が逆立つような感覚がある(非常に危険な兆候です)

安全な場所へ避難する

雷は高い場所に落ちる性質があります。山頂や尾根、稜線など開けた場所は最も危険です。速やかに標高の低い場所へ移動しましょう。

- 避難に適した場所:山小屋、避難小屋、鉄筋コンクリートの建物、自動車の内部。

- 避けるべき場所:山頂、尾根、高い木の下(木から4m以上離れる)、岩壁、沢。

近くに避難場所がない場合の「安全姿勢」

窪地など、できるだけ低い場所に移動し、「雷しゃがみ」とも呼ばれる安全姿勢をとります。

両足をそろえてしゃがみ、かかとを上げてつま先立ちになります。

両手で耳をふさぎ、頭をできるだけ下げて、地面との接地面を最小限にしてください。

ストックなどの金属類は体から離れた場所に置きます。

危険な動植物対策 熊や蜂マダニとの遭遇を避ける

山には人の命を脅かす可能性のある動植物が生息しています。

正しい知識を持ち、遭遇を避けるための対策を講じることが大切です。

まずは、むやみに藪の中に入ったり、登山道を外れたりしないことが基本です。

それぞれの生物の特性を理解し、適切に対処しましょう。

| 対象 | 遭遇を避けるための対策 | もし遭遇・被害にあったら |

|---|---|---|

| 熊(ツキノワグマなど) |

|

|

| 蜂(スズメバチなど) |

|

|

| マダニ |

|

|

| ヘビ(マムシなど) |

|

|

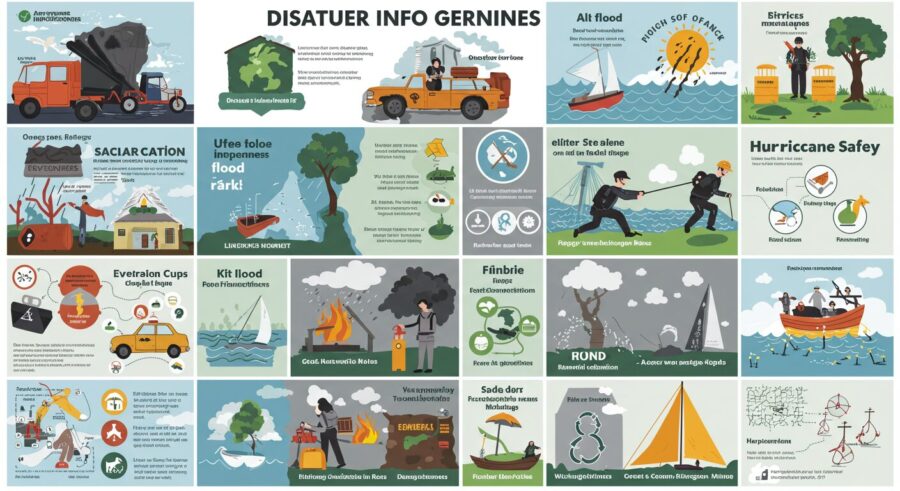

【家族で最終チェック】夏休みレジャーの防災対策持ち物リスト

楽しい思い出作りのためには、万全の準備が不可欠です。

思わぬ事故や災害から家族の命を守るため、レジャーに出かける前には必ず持ち物を確認しましょう。

ここでは、海・川・山のレジャーに共通する基本装備から、場所別の必携品までをまとめたチェックリストをご紹介します。

出発前に、家族全員で忘れ物がないか最終チェックをしてください。

【基本装備】必ず持っていくべき防災グッズ

これから紹介するアイテムは、どんなレジャーに行く場合でも共通して持っていくべき基本的な防災グッズです。

これらは万が一の際に自分や家族の命を守るための必需品となります。

リュックやバッグの中に「防災ポーチ」としてまとめておくと、準備や持ち運びがしやすく便利です。

救急セット(絆創膏 消毒液 ポイズンリムーバー)

レジャー中の擦り傷や切り傷、虫刺されなどはつきものです。

小さな怪我でも、放置すると化膿したり、雑菌が入ったりする恐れがあります。

すぐにその場で応急手当ができるよう、基本的な救急用品をひとまとめにしておきましょう。

特に蜂やアブ、ブヨなどに刺された際に毒を吸い出すポイズンリムーバーは、山や川へ行く際の必須アイテムです。

- 絆創膏(大小さまざまなサイズ)

- 消毒液または消毒シート

- 滅菌ガーゼ、包帯、サージカルテープ

- ハサミ、毛抜き(トゲ抜き用)

- ポイズンリムーバー

- 普段服用している薬、鎮痛剤

- 冷却シート

スマートフォンと大容量モバイルバッテリー

現代の必須アイテムであるスマートフォンは、緊急連絡手段としてだけでなく、天気予報や災害情報の確認、地図アプリでの現在地把握、ライトの代わりなど、防災の観点からも非常に重要な役割を果たします。

しかし、肝心な時にバッテリーが切れては意味がありません。

必ず大容量のモバイルバッテリーをフル充電して持参しましょう。

水辺のレジャーでは、スマートフォンを水没や砂から守る防水ケースや防水ポーチに入れておくとさらに安心です。

飲料水と非常食

熱中症対策としての水分補給はもちろんのこと、道に迷ったり、交通機関が止まったりと、予期せぬ事態で身動きが取れなくなった場合の生命維持に直結します。

予定している滞在時間よりも多めに用意することが鉄則です。

飲料水は1人あたり最低1リットルを目安に、スポーツドリンクも準備すると塩分補給に役立ちます。

非常食としては、塩分や糖分を手軽に補給できる塩飴やチョコレート、すぐにエネルギーになるカロリーメイトのような栄養補助食品、開封してすぐに食べられるゼリー飲料などがおすすめです。

防災ホイッスルとヘッドライト

防災ホイッスルは、体力を消耗している時や大声が出せない状況でも、自分の居場所を遠くまで知らせることができる救助要請の必需品です。

軽量でかさばらないため、家族一人ひとりが持つようにし、特にお子様のリュックや首から下げておくと安心です。

また、ヘッドライトは両手が自由になるため、夜間の避難や暗い場所での作業、荷物整理などに非常に役立ちます。

日帰りの予定でも、予期せぬトラブルで帰りが遅くなる可能性を考えて必ず準備しましょう。

【海川レジャー編】水辺の安全を高める持ち物

海や川でのレジャーは、水難事故のリスクが伴います。

一見穏やかに見えても、急な深みや強い流れが隠れていることがあります。

楽しい時間を安全に過ごすためにも、水辺特有のリスクに備えるためのアイテムを準備しましょう。

ライフジャケットと浮き輪

川遊びや磯遊び、ボートやカヌーに乗る際には、泳ぎに自信がある大人でも必ずライフジャケットを着用しましょう。

特に子供には、体にぴったり合ったサイズのものを正しく着せることが、命を守る上で最も重要です。

国土交通省の安全基準に適合した桜マーク付きのものが信頼性の高い製品の目安となります。

浮き輪はあくまで遊具であり、救命具の代わりにはなりませんが、補助的に使用することで安全性を高めることができます。

マリンシューズとラッシュガード

ビーチサンダルは水中で脱げやすく、滑りやすいため危険です。

水中の鋭い岩やガラス片、貝殻などから足の裏を守り、滑りやすい岩場でも安定して歩けるよう、かかとまでしっかり覆うタイプのマリンシューズを履きましょう。

また、ラッシュガードは、強い日差しによる日焼けや急な体温の低下を防ぐだけでなく、毒を持つクラゲなどから肌を守る効果も期待できます。長袖タイプがより安全です。

【山レジャー編】登山やハイキングの必携品

山の環境は、麓の街中とは大きく異なります。天候が急変しやすく、道に迷ったり、野生動物に遭遇したりする危険も潜んでいます。

安全に登山やハイキングを楽しむためには、専用の装備をしっかりと揃えることが大切です。

トレッキングシューズとレインウェア

スニーカーでの安易な登山は、捻挫や転倒の原因となり大変危険です。

足首を保護し、滑りにくい靴底を持つトレッキングシューズ(登山靴)を必ず履きましょう。

また、山の天気は変わりやすいため、出発時に晴れていてもレインウェアは必須です。雨を防ぐだけでなく、風による体温低下を防ぐ防寒着としても非常に重要です。

蒸れにくい防水透湿性素材(ゴアテックスなど)で、上下が分かれたセパレートタイプのものを選びましょう。

熊鈴と虫除けスプレー

熊鈴は、チリンチリンという音を出すことで人間の存在を熊に知らせ、不意の遭遇を避けるためのアイテムです。特に見通しの悪い場所や早朝・夕方に活動する際は必ず身につけましょう。

また、山には蚊やブヨだけでなく、重篤な感染症(SFTSなど)を媒介するマダニも生息しています。

肌の露出を避け、ディートやイカリジンといった有効成分が含まれている虫除けスプレーを使用しましょう。

以下に、これまでの持ち物を一覧表にまとめました。お出かけ前の最終チェックにご活用ください。

| カテゴリ | 持ち物 | 主な目的・ポイント |

|---|---|---|

| 基本装備 (全レジャー共通) |

救急セット | 怪我や虫刺されの応急手当。ポイズンリムーバーも忘れずに。 |

| スマートフォンとモバイルバッテリー | 緊急連絡、情報収集、地図確認。バッテリー切れに注意。 | |

| 飲料水と非常食 | 熱中症対策と、万が一の際の生命維持。多めに準備する。 | |

| 防災ホイッスルとヘッドライト | 救助要請と、夜間や暗所での安全確保。両手が空くヘッドライトが便利。 | |

| 海・川レジャー編 | ライフジャケット | 水難事故防止の最重要アイテム。体に合ったサイズのものを正しく着用。 |

| マリンシューズ・ラッシュガード | 足元の怪我防止、日焼け対策、危険生物からの皮膚の保護。 | |

| 山レジャー編 | トレッキングシューズ・レインウェア | 捻挫や転倒防止、雨や風による体温低下の防止。山の必須装備。 |

| 熊鈴・虫除けスプレー | 野生動物との遭遇回避、危険な虫(マダニ等)からの防御。 |

もしもの時に慌てない 事故や災害発生時の対処法

どんなに万全な準備をしていても、自然の中では予測不能な事態が起こり得ます。

レジャー中に事故や災害に遭遇してしまったら、パニックにならず、冷静に行動することが何よりも重要です。

ここでは、万が一の事態に備え、命を守るための具体的な対処法を解説します。

まずは落ち着いて自分の身の安全を確保する

事故や災害が発生した直後は、誰もが動揺し、パニックに陥りがちです。

しかし、まずは深呼吸をして自分を落ち着かせ、周囲の状況を冷静に把握することから始めましょう。これが、次の正しい行動につながります。

まず確認すべきは、自分自身と家族の安全です。

落石や鉄砲水、高波といった二次災害の危険がないか、周囲をよく見てください。危険を感じたら、慌てずに、より安全な場所へ速やかに移動します。

例えば、川の中州にいたらすぐに岸へ、崖の下にいたら開けた場所へ避難しましょう。

自分の安全が確保できて初めて、救助要請や応急手当といった次のステップに移ることができます。

救助を呼ぶ 119番 118番 110番の使い分け

安全を確保したら、次に必要なのは外部への救助要請です。

しかし、状況によって連絡すべき番号は異なります。

いざという時に迷わないよう、3つの緊急通報ダイヤルの役割を正しく理解しておきましょう。

| 緊急通報番号 | 管轄 | 主な通報内容 |

|---|---|---|

| 119番 | 消防・救急 | 火事、急病、交通事故、山や川での遭難・水難事故、熱中症など、命に関わる緊急事態全般。 |

| 118番 | 海上保安庁 | 海での人身事故(溺れ、転落)、船の事故、密漁の目撃など、海に関する事件・事故全般。 |

| 110番 | 警察 | 事件(盗難、暴力など)、交通事故(けが人がいない物損事故も含む)、道迷い(遭難に至らない程度)など。 |

通報する際は、慌てずに以下の情報を正確に伝えることが迅速な救助につながります。

スマートフォンのGPS機能をオンにしておくと、現在地を伝えやすくなります。

- 何があったか:「川で子供が溺れた」「山で滑落して骨折したようだ」など具体的に。

- どこで:住所が分からなくても、目標物(橋の名前、看板、山の名前、河川名など)やスマートフォンの位置情報で伝える。

- いつ:事故や災害が発生したおおよその時刻。

- 誰がどうなっているか:けが人の人数、年齢、性別、意識の有無、呼吸の状態など、分かる範囲で詳しく。

- 自分の名前と連絡先:救助隊が到着するまでの連絡手段として必ず伝える。

知っておきたい応急手当の基本

救助が到着するまでの間、その場にいる人ができる応急手当(ファーストエイド)が生死を分けることもあります。

ただし、無理は禁物です。あくまでも専門家へ引き継ぐまでのつなぎとして、基本的な知識を身につけておきましょう。

出血している場合(止血法)

傷口をよく見て、砂や泥などの大きな異物があれば、きれいな水で洗い流します。

その後、清潔なガーゼやハンカチ、タオルなどを傷口に直接当て、その上から手で強く圧迫し続けます(直接圧迫止血法)。血液が滲んできても、当てたガーゼは剥がさず、その上からさらにガーゼや布を重ねて圧迫を続けてください。

骨折が疑われる場合

骨折が疑われる箇所は、絶対に動かさないことが原則です。

患部を無理に元の形に戻そうとしたり、動かしたりしてはいけません。

板や雑誌、折りたたんだ段ボールなどの硬いものを添え木代わりにして、タオルや三角巾、服のベルトなどで固定し、安静を保ちます。

固定する際は、患部の上下の関節を含めて固定すると、より安定します。

熱中症の症状が見られる場合

めまい、頭痛、吐き気などの熱中症の初期症状が見られたら、ただちにレジャーを中断します。

風通しの良い日陰や涼しい場所に移動させ、衣服を緩めて体を休ませてください。首の付け根、脇の下、足の付け根など、太い血管が通っている場所を、濡れたタオルや冷たいペットボトルなどで冷やすと効果的です。

意識がはっきりしている場合は、スポーツドリンクや経口補水液などで水分と塩分を補給させます。

意識がない、または呼びかけに反応が鈍い場合は、ためらわずに119番通報してください。

虫刺されや蛇に咬まれた場合

蜂に刺された場合は、まず安全な場所に離れ、ピンセットなどで慎重に針を抜きます。

その後、傷口を流水でよく洗い流し、冷やして痛みを和らげます。毒を吸い出すポイズンリムーバーがあれば、使用方法に従って吸引してください。

全身にじんましんが出たり、息苦しさを感じたりした場合は、命に関わるアナフィラキシーショックの可能性があるため、直ちに119番通報が必要です。

蛇に咬まれた場合も同様に、ポイズンリムーバーで毒を吸い出し、患部を心臓より低い位置に保ち安静にします。

蛇の種類が分からなくても、すぐに救助を要請してください。口で毒を吸い出す行為は、救助者の口内に傷があった場合に危険なため、絶対に行わないでください。

まとめ

楽しい夏休みの海、川、山でのレジャーは、自然の脅威と隣り合わせです。

だからこそ、事前の防災対策が家族の命を守る鍵となります。

気象庁の情報を確認し、ハザードマップを活用するなど、出発前の準備を徹底することが、楽しい思い出を悲劇に変えないために不可欠です。

この記事で紹介した場所別の注意点や持ち物リストを参考に、家族みんなで安全について話し合い、万全の対策で最高の夏休みをお過ごしください。