宮﨑県注文住宅で安心の暮らしを実現!地震に強い耐震設計と構造計算とは

2025年04月02日

地震リスクの高い宮崎県で、家族の安全を守る注文住宅を建てたいと考える方へ。本記事では、耐震設計や構造計算とは何か、その違いや必要性、さらには宮崎県特有の地震リスクに対応した設計方法まで詳しく解説します。結論として、確かな構造計算に基づいた耐震設計は、安心して暮らせる住まいを実現するために不可欠です。

目次

宮崎県の地震リスクと住宅づくりの重要性

宮崎県の地震発生状況と今後の予測

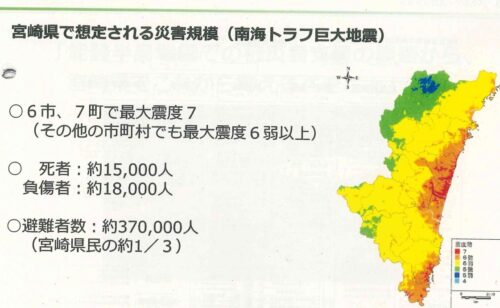

宮崎県は、日本列島を縦断する南海トラフ巨大地震により甚大な被害が想定される地域です。気象庁や地震調査研究推進本部によると、南海トラフ地震は今後30年以内に発生する確率が70〜80%以上とされており、これは日向灘沖の海底地震に起因します。加えて、宮崎県は活断層も存在し、内陸型地震のリスクもはらんでいます。

特に、近年では2016年の熊本地震の影響から、隣接する宮崎県も震度6弱以上の揺れを経験する可能性が高いことが指摘され、県民の地震に対する危機意識も高まっています。このような背景を踏まえ、建築基準法に基づく耐震基準だけでなく、さらに一歩進んだ住宅の安全対策が必要とされています。

以下の表は、宮崎県における地震の発生履歴と震度の分布傾向を示したものです。

| 年 | 主な地震名 | 震源地 | 最大震度 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1968年 | 日向灘地震 | 日向灘 | 震度5 | 県内各地で住宅被害発生 |

| 1996年 | 日向灘地震 | 日向灘 | 震度5弱 | 広範囲で揺れを観測 |

| 2016年 | 熊本地震(余震) | 熊本県熊本地方 | 震度5強 | 宮崎県西部で揺れを観測 |

| 2025年 | 日向灘地震 | 宮崎の東南東 | 震度5弱 | 日向市細島微弱津波観測 |

注文住宅における耐震性の必要性

宮崎県内で住宅を新築するにあたり、注文住宅を選ぶ方が増加しています。注文住宅は間取りや仕様を自由に設計できる一方で、その構造体の安全性については施主が十分な知識を持ったうえで設計段階から検討することが極めて重要です。

特に、宮崎県のような地震リスクの高い地域では、建築士やハウスメーカーが提供する耐震設計や構造計算が施主の命・財産を守る最前線に位置すると言っても過言ではありません。建築基準法を満たしていても、大規模地震時には倒壊や大きな損害を被る可能性があります。そのため、住宅性能表示制度における「耐震等級3」など、それ以上の安全性を確保する対策が必要です。

また、注文住宅だからこそ「平屋にするか二階建てにするか」「柱や壁の配置をどうするか」といった初期設計の段階で、耐震性の観点から合理的な判断を行うことが可能です。これにより、デザインだけでなく安心して長く暮らせる性能を両立することができ、将来的な資産価値の維持にもつながります。

さらに、宮崎県では自治体によっては「地震に強い家づくり」に対して補助金制度や助成金が用意されている場合もあり、これらを賢く活用することで、ワンランク上の耐震性能を低コストで実現することも可能です。

このように、地震リスクが非常に高い宮崎県においては、あらゆる面で耐震性能を追求した注文住宅づくりが不可欠であり、構造設計と耐震対策は住宅の根幹をなす最も重要な要素となります。

耐震設計とは何かを知って安心の家づくりを

耐震等級とその基準について

日本では建築物の耐震性能を定量的に評価するために、「耐震等級」という指標が導入されています。これは「住宅性能表示制度」により規定されており、住宅の地震に対する強さを数値で示すことで、安心して住宅を選べるようにするものです。

耐震等級は以下のように区分されます:

| 耐震等級 | 基準 | 特徴 |

|---|---|---|

| 等級1 | 建築基準法の耐震基準を満たす | 数百年に一度発生する地震(震度6強〜7程度)に対して倒壊・崩壊しないレベル |

| 等級2 | 等級1の1.25倍の耐震性 | 学校や病院など、避難所となりうる施設に求められる水準 |

| 等級3 | 等級1の1.5倍の耐震性 | 消防署や警察署など、防災拠点施設と同等の耐震性能 |

注文住宅においては、将来の安全性や資産価値の維持を考慮して等級2以上、可能であれば等級3の取得を目指すことが推奨されます。特に地震リスクが高いとされる宮崎県では、このような高い耐震等級の住宅需要が高まっています。

耐震設計の手法と種類(耐震・制震・免震)

耐震設計には複数の手法が存在し、それぞれに特性があります。注文住宅を建てる際には、建築地や生活スタイルに合わせた最適な耐震技術を選択することが重要です。

| 手法 | 特徴 | メリット | 適用例 |

|---|---|---|---|

| 耐震構造 | 建物自体を補強し、揺れに耐える方法 | コストが比較的低い 汎用性が高い |

木造住宅、鉄骨プレハブ住宅など |

| 制震構造 | 建物の揺れを吸収して被害を軽減 | 内装や建具へのダメージ軽減 繰り返しの揺れにも効果的 |

都市部の中高層住宅や集合住宅 |

| 免震構造 | 建物と地盤の間に免震装置を入れ、揺れ自体を伝えにくくする構造 | 地震の揺れを大幅に低減 家具の転倒が少ない |

高級注文住宅・公共施設・病院等 |

多くの木造の注文住宅では、基本的に耐震構造が用いられていますが、最近では制震ダンパーなどを追加して制震性能を強化するケースも増えています。免震構造は費用が高額な傾向にあるため、施工実績のある工務店との十分な相談が不可欠です。

耐震設計が住宅に与える安心感と具体的メリット

耐震設計の導入は、安心・安全な暮らしを実現するための鍵を握っています。その具体的なメリットとしては、次のような点が挙げられます。

- 家族の命を守る:大地震が発生した際にも倒壊のリスクを軽減し、避難行動をとる時間を確保できる

- 資産の損失を抑える:家が倒壊や傾くことがなければ、修復にかかる費用を最小限に抑えられる

- 保険料の割引に繋がる:耐震等級によっては地震保険の割引対象となり、長期的な経済的メリットがある

- 住宅価値が維持されやすい:将来の売却や相続の際にも「耐震等級付き住宅」は評価されやすい

- 地震後の生活の質を保てる:家具の転倒や壁材の剥離を防ぎ、震災後も住み続けやすい住環境を維持

これらのメリットを最大限に活かすには、耐震設計と構造計算が適切に行われていることが前提となります。そのためには、ただ単に建物の性能を高めるだけではなく、設計段階から施工まで一貫して品質管理が徹底されることが必要不可欠です。

構造計算の基礎知識と注文住宅への影響

構造計算とは何か

構造計算とは、建築物に加わる地震・風・積雪などの外力に対して、建物が安全に耐えられるかどうかを数値的に証明するための技術的な手段です。設計段階で柱や梁、土台などの構造部材の強度やバランスを検証する重要な工程であり、住まいの耐震性や安全性を客観的に担保する上で不可欠な作業です。

日本は世界でも有数の地震大国であり、なかでも南海トラフ地震の影響を受けるとされる宮崎県においては、構造計算を行い、建築基準法をはるかに上回る堅牢な設計を行うことが住まい手の生命・財産を守るうえで極めて重要です。

構造計算の種類(許容応力度計算・壁量計算など)

構造計算には複数の手法があり、建物の規模や構造に応じて使い分けられます。一般的に住宅に使われる代表的な構造計算の種類は以下のとおりです。

| 構造計算の種類 | 主な対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| 壁量計算 | 2階建て以下の木造住宅 | 建築基準法に基づき、必要壁量を満たすかをチェック。簡易だが最低限の耐震性を確認可能。 |

| 四分割法 | 壁配置のバランスが重要な住宅 | 建物の重心と剛心のズレを確認し、偏心率を算出。不均衡な建物のねじれ等を防ぐ。 |

| 許容応力度計算 | 3階建て以上や高性能住宅 | 構造部材ごとの応力度と変形量を精密に評価することで、より信頼性の高い耐震設計が可能。 |

| 保有耐力計算 | 超高層ビルや特殊建築物 | 極めて高度な設計に対応。安全限界を逸脱する状況も含めた解析を行う。 |

一般的な2階建ての木造注文住宅の場合、壁量計算をベースに、必要に応じて許容応力度計算を追加することでより高い耐震性を確保できます。特に耐震等級3を目指す場合や、複雑な間取りを採用する場合には精度の高い構造計算が求められます。

構造計算を用いた耐震性の数値的裏付け

構造計算は、住宅の耐震性能を「数値」で可視化し、施主にとって設計の信頼性を高める役割を担います。例えば、耐震等級3を取得する場合、構造計算により建物が基準震度で倒壊・崩壊しないことが数学的に検証され、第三者(住宅性能評価機関など)による審査が通ることになります。

これはただの机上の理論ではなく、阪神・淡路大震災や東日本大震災など実際の大地震を経て検証された基準に基づいた信頼性の高い設計です。宮崎県のように今後大規模地震の発生が懸念されている地域では、単に壁量を確保するだけではなく、構造計算で保有耐力を確認することが、命を守る家づくりに直結します。

また、構造計算により梁のたわみや基礎の接地圧なども数値化できるため、無駄な過剰設計を避けてコストと品質のバランスを最適化することにもつながります。これにより、安全性と経済性の両立が可能になります。

さらに近年では、BIM(Building Information Modeling)や構造解析ソフトを導入して3Dモデルでの構造解析を行う工務店も増えており、従来の紙ベースの計算に比べてより高精度かつ効率的な設計・施工が実現しています。

宮崎県で安心して暮らせる住宅を実現するには、構造計算に基づいた堅牢な設計が不可欠であり、それが実際に地震被害から命を守る「実力」となってあらわれます。注文住宅を建てる際は、構造計算の内容までしっかり確認できる施工会社や建築士を選ぶことが重要です。

宮崎県での注文住宅における耐震設計と構造計算の実践

宮崎県に適した耐震設計事例

宮崎県は南海トラフ地震など大規模地震の発生リスクが高く、地震に強い設計が必須です。特に最近では、宮崎市、都城市、延岡市などの住宅地でも、建築基準法以上の性能を求めた耐震設計が注目されています。

例えば、耐震等級3を確保した木造軸組工法の住宅では、壁量・接合部の強化、基礎のベタ基礎化、床倍率の最適化などが行われ、震度7クラスの地震にも倒壊しない設計がなされています。台風被害を考慮して屋根材を軽量化する設計も取り入れられ、総合的な災害対策として評価されています。

また、高鍋町や小林市など、内陸部では地盤が良好な地域が多いため、地盤調査結果に応じた適切な基礎設計がなされることもあります。これにより過剰設計を避けながら、必要な強度を確保することが可能です。

地元住宅会社が行っている構造計算の具体例

宮崎県内の有力な工務店やハウスメーカーでは、構造計算の導入が進んでいます。特に以下のような種類の構造計算が活用されています。

| 構造計算の名称 | 内容 | 主な利用場面 |

|---|---|---|

| 壁量計算 | 建築基準法に基づく最低限の壁の量を計算 | 2階建て以下の木造住宅(確認申請用) |

| N値計算 | 柱や接合部の強度を検証する補助的計算 | 木造軸組工法の耐力バランス確認 |

| 許容応力度計算 | 部材ごとの応力と許容値を比較し安全性を数値化 | 3階建て以上または耐震等級3取得を目指す住宅 |

特に許容応力度計算を用いて耐震等級3を取得する家づくりは、全国展開しているハウスメーカーに加え、宮崎市や日向市を拠点とする地元工務店でも対応が可能になっています。この計算を実施するには、建築士または専門の構造設計士によるソフトを用いたシュミレーション解析が必要です。

構造計算を実施している一部の住宅会社は、構造躯体に使われる柱や梁を強化したり、一般的な釘の代わりに高耐力ビスを採用するなど、計算値に基づいた実施的な補強工事を標準化しています。

長期優良住宅や住宅性能表示制度との関係

宮崎県内では、国が推進する長期優良住宅や住宅性能表示制度に対応した住宅が増加しています。これらの制度は、耐震性・省エネ性・維持管理性など、住宅のトータル性能を評価し、定量化する仕組みです。

長期優良住宅の認定を受けるためには、耐震等級2以上が必須であり、その多くが耐震等級3を取得しています。そのため、必然的に高度な構造計算が導入され、建物の耐震性について数値的な裏付けがなされることになります。

また、住宅性能表示制度の「構造の安定」における評価項目には、耐震等級のほか、劣化対策や免震住宅であるかどうかなども含まれ、より詳細な耐震性能の開示が可能になります。この制度に則ることで、住宅購入者は事前に構造性能を比較・検討することができ、安全性を数字で把握できます。

宮崎県では、県内の自治体によっては長期優良住宅や住宅性能表示制度を活用した住宅に補助金が出る場合があるため、耐震設計や構造計算への投資が経済的メリットにもつながるようになっています。

このように、宮崎県の注文住宅では地域特性に基づいた耐震設計と、専門的な構造計算による安全性の確保が家づくりの重要な要素となっており、制度をうまく活用することが安心と経済性の両立につながっています。

建築士やハウスメーカー選びで気を付けるポイント

構造計算と耐震設計に強い会社の選び方

宮崎県で注文住宅を建てる際、地震対策における信頼性の高い建築士や建設会社・ハウスメーカーを選ぶことが非常に重要です。特に、構造計算や耐震設計に習熟しているかどうかは、地震に強い家づくりの成否を決定づける重要な要素となります。

選び方のポイントとしては、以下のような基準に注目しましょう。

| 選定基準 | 確認のポイント |

|---|---|

| 実績確認 | 過去に耐震等級2以上の住宅を何棟手がけたか、長期優良住宅の実績があるか。 |

| 技術者配置 | 社内に一級建築士や構造設計一級建築士が在籍しているか。 |

| 構造計算の実施体制 | 木造2階建てでも任意で構造計算(許容応力度計算)を実施しているかどうか。 |

| 設計方針 | 顧客の要望を反映しつつ、構造安全性に妥協しない設計姿勢があるか。 |

| 使用部材の品質 | 耐震性能の高い金物や高耐力壁を積極的に採用しているか。 |

また、第三者機関(住宅性能評価機関など)の検査を活用している会社であれば、公的に裏付けられた安心が得られるでしょう。

打ち合わせ時に確認すべき重要な質問事項

注文住宅の初期相談・打ち合わせの段階で、的確な質問をすることが信頼できる会社選びにつながります。以下の質問事項は、耐震性・構造面での対応力を測るのに有効です。

| 質問内容 | 確認意図 |

|---|---|

| 構造計算は全棟実施していますか? | 任意で構造計算を行う姿勢を確認。地震のリスク評価と設計の信頼性をチェック。 |

| 耐震等級はいくつを標準としていますか? | 建物の基本的な耐震性能の考え方を確認できる。 |

| 免震・制震構造にも対応していますか? | 要望に応じた専門的対応が可能かどうかの判断基準。 |

| 宮崎県特有の地盤や気候に対して、どのような構造対策をしていますか? | 地域の特性を踏まえた実践的耐震設計をしているか確認。 |

| 長期優良住宅仕様は可能ですか? | 耐震性・劣化対策・メンテナンス性など総合的な性能水準の確認。 |

また、図面の段階で構造計算の根拠となる資料(構造仕様書や計算書)を開示してもらえるかも確認すべき重要なポイントです。開示を渋るケースでは、十分な計算や検証が行われていない可能性があるため注意が必要です。

さらに、地元での施工実績や口コミ、第三者評価(SUUMO、HOME’Sなど)も参考にすると判断材料が増えます。

宮崎県での注文住宅の地震対策でよくある疑問

構造計算は全ての住宅で必要か

日本の建築基準法では、木造2階建て以下の住宅については、構造計算を必ずしも実施する義務はありません。これは、「4号特例」と呼ばれる制度により、一定規模以下の木造住宅が簡易的な確認で建築可能になっているためです。

しかし、地震のリスクが高いとされる宮崎県においては、構造計算を行うことが極めて重要です。特に地盤が軟弱な地域や、近隣に活断層がある地域では、建物の構造的な強さを数値として確認するためにも、「許容応力度計算」などの厳密な構造計算の実施が推奨されます。

宮崎県内でも、耐震等級3を取得した住宅を建てる場合や、長期優良住宅を目指す場合には、構造計算の実施がほぼ前提となります。施主が安心して暮らすためにも、施工会社に構造計算の有無を確認し、必要に応じて実施してもらうことが求められます。

耐震等級3の取得にはどれくらいのコストがかかるか

耐震等級3は、最高レベルの耐震性能を示す基準で、消防署や警察署と同等の耐震性を持っていることを意味します。宮崎県のように南海トラフ巨大地震の影響が懸念されている地域では、家族の命と資産を守るためにも非常に有効な対策です。

耐震等級3を取得するためには、以下のようなコストが加算される傾向があります。

| 項目 | 追加費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 構造計算(許容応力度計算) | 20万〜30万円 | 設計事務所や工務店により異なる |

| 耐震補強構造・部材の導入 | 70万〜120万円 | 金物・柱・梁など使う部材で異なる |

| 住宅性能表示制度・評価取得 | 20万〜40万円 | 第三者機関の申請手数料等を含む |

全体として、建築費の約5%〜10%程度の追加予算が必要となるケースが一般的です。しかし、地震後の補修費用や、命の安全を守るための保険として考えれば、決して高い投資ではありません。

平屋と二階建て、どちらが耐震性に優れるか

耐震性という観点から見ると、構造的に安定しやすいのは「平屋住宅」です。低重心であるため揺れの影響を受けにくく、構造的に単純なため、耐震等級の高い設計がしやすいのが特徴です。

一方、二階建て住宅は、上下階の荷重バランスをしっかり取る必要があり、構造設計や計算により高度な技術が求められます。設計の自由度は高く、家族構成や敷地条件に応じて柔軟な間取りが実現できますが、耐震性を高めるにはしっかりとした構造計算と施工技術が不可欠です。

| 構造種類 | 耐震性 | 特徴 |

|---|---|---|

| 平屋 | 高い(揺れに強い) | 低重心、構造が単純 |

| 二階建て | 設計次第で高く可能 | 間取りの自由度が高い |

宮崎県の一部地域では、地盤の状況や変形角の制限などを考慮すると、平屋の方が地震による倒壊リスクが低い場合もあります。ただし、二階建てでも適切な構造計算と施工によって高い耐震性を確保することは十分可能です。

施主としては、家族構成やライフスタイルに加え、自身の土地の地盤状況や将来的なメンテナンス性も含め、住宅の形状と耐震性のバランスを考慮して選択することが重要です。

まとめ

宮崎県の地震リスクを踏まえると、注文住宅には構造計算に基づいた耐震設計が不可欠です。耐震等級や構造計算の理解を深め、耐震性に優れた住まいづくりを行うことで、安心・安全な暮らしを実現できます。信頼できる地元の建築士や建設会社・ハウスメーカー選びも重要なポイントです。