【保存版】宮﨑県新築住宅の木造住宅の種類についてプロが解説!在来工法から最新技術まで

2025年10月22日

宮﨑県で新築の木造住宅を検討しているあなたへ。

在来工法、2×4工法、SE構法、CLT工法など、多様な木造住宅の種類がある中で、「どれを選べば良いのか」「宮﨑県の気候に合うのはどれか」と迷っていませんか?

この記事では、それぞれの工法の構造や特徴、メリット・デメリットを徹底的に比較解説し、あなたの理想の家づくりをサポートします。

この記事を読めば、耐震性、断熱性、デザイン性、費用といった多角的な視点から、あなたにとって最適な木造住宅を見つけるための具体的な知識と判断基準が得られます。

さらに、宮﨑県特有の気候(台風や湿気)に強い家づくりのポイント、活用できる補助金制度、後悔しない工務店選びのコツまで網羅的に解説。安心して家づくりを進めるためのロードマップが、ここにあります。

目次

宮﨑県の新築住宅 木造住宅の種類を徹底比較

宮﨑県で木造住宅を選ぶ理由

宮﨑県で新築住宅を建てる際、木造住宅は多くの魅力的な選択肢を提供します。

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた宮﨑において、木材は古くから建材として親しまれてきました。

木造住宅は、その優れた調湿性により、多湿な日本の気候に適しており、室内を快適な状態に保ちやすいという特徴があります。

また、木材が持つ温もりや香りは、住む人に安らぎと癒しを与え、心地よい居住空間を創造します。

さらに、木材は再生可能な資源であり、適切に管理された森林から供給される木材を使用することは、地球環境への負荷を低減することにも繋がります。

宮﨑県は森林資源も豊富であり、地元の木材を活用することで、地域経済の活性化にも貢献できるでしょう。

現代の木造住宅は、高い断熱性能や耐震性を確保できる技術が確立されており、デザインの自由度も高く、多様なライフスタイルや家族構成に合わせた理想の住まいを実現することが可能です。

あなたの理想の家を見つけるために

宮﨑県で理想の木造住宅を見つけるためには、まずご自身のライフスタイルや将来の計画を具体的にイメージすることが重要です。

木造住宅には、伝統的な工法から最新の技術を駆使した工法まで、多種多様な種類が存在します。

それぞれの工法には、耐震性、断熱性、設計の自由度、工期、そして費用といった面で異なる特徴があります。

例えば、広々とした開放的な空間を望むのか、それとも耐震性を最優先したいのか、自然素材に囲まれた暮らしを重視するのかなど、優先順位を明確にすることで、最適な木造住宅の工法が見えてきます。

この後の章では、主要な木造住宅の工法について詳しく解説し、それぞれのメリット・デメリットを比較していきます。

ご自身の理想とする住まいと照らし合わせながら、最適な選択をするための参考にしてください。

伝統工法から学ぶ 木造住宅の基本

宮崎県で新築住宅を検討する際、木造住宅の工法には様々な種類がありますが、その中でも日本の伝統を受け継ぐ「在来工法(木造軸組工法)」と、北米で発展した「2×4(ツーバイフォー)工法」は、木造住宅の基本として広く知られています。

それぞれの構造や特徴を理解することで、ご自身の理想の住まいづくりに最適な選択ができるでしょう。

在来工法 軸組工法の構造と特徴

在来工法は「木造軸組工法」とも呼ばれ、日本で古くから用いられてきた伝統的な木造建築技術を基盤としています。

柱と梁を主要な構造材として組み合わせ、筋交い(すじかい)や耐力壁で補強することで、建物を「線」で支える構造が特徴です。

コンクリートの基礎に土台を置き、その上に柱を立て、梁を組んで骨組みを作り、その後、屋根を張ってから壁を取り付けて建築を進めます。

屋根が先に完成するため、構造内部や資材を雨から守ることができ、日本の気候に適した工法と言えます。

現在では、地震や強風に耐えられるよう、筋交いや構造用合板を用いた耐力壁を適切に配置することで、高い耐震性を実現しています。

在来工法のメリット 設計の自由度と増改築

在来工法の最大のメリットは、設計の自由度の高さにあります。

柱と梁で建物を支える構造のため、壁の配置に制約が少なく、間取りを自由に設計できます。 吹き抜けや大きな窓、個性的なデザインなど、多様な要望に応えやすいのが特徴です。

また、狭小地や変形地など、様々な土地の形状にも対応しやすいという利点もあります。

さらに、リノベーションや増改築が比較的容易であることも大きなメリットです。

柱や梁といった骨組みをベースとしているため、将来的な家族構成やライフスタイルの変化に合わせて、間取りの変更や部屋の増減、減築なども柔軟に行うことが可能です。

多くの施工業者が在来工法に対応しているため、信頼できる業者を見つけやすい点も魅力と言えるでしょう。

在来工法のデメリット 職人の技術力と工期

一方で、在来工法にはいくつかのデメリットも存在します。

一つは、職人の技術力によって品質に差が出やすい点です。

現場での手作業が多く、木材の質や大工の経験・技術が建物の品質に大きく影響する可能性があります。

また、工期が比較的長くなる傾向があることもデメリットです。

現場での作業工程が多いため、工場でプレカットされた部材を組み立てる工法に比べて、完成までに時間がかかる場合があります。

工期が長引くことで、建築コストが高くなる可能性もあります。

2×4工法 ツーバイフォー工法の堅牢性

2×4工法は、正式には「木造枠組壁工法」と呼ばれ、北米で発展した木造住宅の工法です。

断面が約2インチ×4インチ(実寸約38mm×89mm)の規格化された木材で枠組みを作り、構造用合板などの面材を貼り付けることで、壁・床・天井の「面」で建物を支える「六面体構造(モノコック構造)」が特徴です。

この面で建物を支える構造により、外部から加わる力(地震や風など)を建物全体で分散・吸収するため、高い堅牢性を実現します。

2×4の名称は、主要な構造材として使用される木材の断面サイズに由来しています。

構造材や釘の打ち方、施工手順などが細かくマニュアル化されているため、品質が安定しやすいという特徴もあります。

2×4工法のメリット 高い耐震性と断熱性

2×4工法の大きなメリットは、その高い耐震性と断熱性にあります。

六面体構造は、地震や台風などの横からの力に対して非常に強く、東日本大震災でもツーバイフォー住宅の多くが大きな被害を免れたという報告があります。

面で構成されているため、建物全体の気密性が高く、優れた断熱性能を発揮します。

これにより、冷暖房効率が向上し、省エネルギーで快適な室内環境を保つことが可能です。

また、火の通り道となる床や壁の枠組材がファイヤーストップ材として機能し、火災の燃え広がりを抑制する「ファイヤーストップ構造」により、耐火性にも優れています。

さらに、構造材が規格化され、工場でのプレカットが進んでいるため、在来工法に比べて工期が短く、建設コストを抑えられる傾向があります。

2×4工法のデメリット 間取りの制約とリフォーム

一方で、2×4工法には間取りの制約が多いというデメリットがあります。

壁が建物を支える主要な構造体(耐力壁)となるため、壁の位置を自由に移動させることが難しく、大きな開口部や複雑な形状の設計には工夫が必要です。

また、大規模なリノベーションや増改築が在来工法に比べて難しい傾向にあります。 構造体の変更が困難なため、将来的な間取り変更を検討している場合は、この点を考慮する必要があります。

ただし、基準内であれば間取りの変更や増築などのリフォームは可能です。

以下の表で、在来工法と2×4工法の主な特徴を比較します。

| 項目 | 在来工法(木造軸組工法) | 2×4工法(木造枠組壁工法) |

|---|---|---|

| 構造 | 柱と梁を組み合わせた「線」で建物を支える軸組構造。筋交いや耐力壁で補強。 | 壁・床・天井の「面」で建物を支える六面体構造(モノコック構造)。 |

| 設計の自由度 | 高い(壁の配置が比較的自由で、吹き抜けや大開口も可能)。 | やや低い(耐力壁の配置に制約があり、間取り変更が難しい場合がある)。 |

| 耐震性・耐風性 | 筋交いや耐力壁の配置により高い耐震性を実現。 | 面構造により、地震や台風の力を建物全体で分散・吸収し、高い耐震性・耐風性を発揮。 |

| 断熱性・気密性 | 通気性が良い一方で、気密性の確保には工夫が必要。 | 面構造により気密性が高く、高い断熱性を実現しやすい。 |

| 耐火性 | 適切な設計と材料選択で確保。 | ファイヤーストップ構造により、火災の燃え広がりを抑制し、高い耐火性を持つ。 |

| 工期 | 比較的長い傾向がある。 | 比較的短い傾向がある(工場プレカットによる効率化)。 |

| コスト | 職人の技術や工期により変動する場合がある。 | 規格化された部材と効率的な施工により、コストを抑えやすい傾向がある。 |

| リノベーション・増改築 | 比較的容易。 | 間取りの変更に制約がある場合がある。 |

| 品質の安定性 | 職人の技術力に左右されやすい。 | 規格化された施工により、品質が安定しやすい。 |

進化する木造住宅の新しい選択肢

宮崎県で新築住宅を検討する際、伝統的な木造工法だけでなく、技術の進化によって生まれた新しい選択肢にも目を向けることで、より高性能で理想に近い住まいを実現できます。

ここでは、SE構法やCLT工法といった先進的な木造住宅の工法をご紹介します。

SE構法 構造計算で実現する大空間

SE構法は「Safety Engineering(工学的に安全)」の略称であり、構造計算に基づいた高い耐震性と自由な空間設計を両立する木造ラーメン構造です。

従来の木造軸組工法が筋交いや耐力壁で建物を支えるのに対し、SE構法は鉄骨造やRC造で用いられるラーメン構造を木造建築に応用したもので、柱と梁を強固な金物で接合することで、壁が少なくても高い強度を保つことができます。

これにより、開放的な大空間や大開口、ビルトインガレージなども実現しやすくなります。

SE構法のメリット 強靭な構造と開放的な空間

SE構法の最大のメリットは、その強靭な構造と、それによってもたらされる設計の自由度の高さにあります。

- 高い耐震性: 独自のSE金物と構造用集成材を使用し、全棟で許容応力度計算や立体解析構造計算プログラムなどの構造計算を行うため、地震や台風に強い家づくりが可能です。阪神淡路大震災をきっかけに開発された経緯もあり、高い耐震性能が実証されています。

- 開放的な大空間: ラーメン構造により、柱や壁の制約が少なく、広々としたリビングや吹き抜け、大きな窓などを自由に設計できます。

- 将来的なリフォームのしやすさ: 間取りの変更が比較的容易なため、ライフスタイルの変化に合わせて柔軟に対応できます。

- 高断熱・高気密性能: 耐力壁が断熱材を充填しやすい構造であるため、外断熱工法などを採用しやすく、高い断熱性能も期待できます。

SE構法のデメリット 費用と専門知識

SE構法には多くのメリットがある一方で、考慮すべきデメリットも存在します。

- 建築費用が高くなる傾向: 専用の金物や高品質な集成材、全棟での構造計算などが必要となるため、一般的な在来工法に比べて建築費用が割高になる傾向があります。

- 施工できる工務店が限られる: 専門的な知識と技術が求められるため、SE構法の施工実績が豊富な工務店を選ぶ必要があります。

- 歴史が比較的浅い: 1997年に建設大臣認定を受けた比較的新しい工法であるため、長期的なデータ蓄積という点では在来工法に劣る部分もあります。

CLT工法 未来を拓く木材の新技術

CLT(Cross Laminated Timber)工法は、ひき板(ラミナ)を繊維方向が直交するように積層接着した「直交集成板」と呼ばれる厚いパネルを構造材として用いる新しい木造工法です。

欧米を中心に普及が進んでおり、日本でも中高層建築物への活用が期待されています。

CLTパネルは、壁や床、屋根といった建物の主要な構造部分に使用され、高い強度と性能を発揮します。

CLT工法のメリット 高い断熱性と環境性能

CLT工法は、その素材の特性から多岐にわたるメリットを持っています。

- 高い断熱性・耐火性: 木材が持つ優れた断熱性に加え、CLTパネルは厚みがあるため、火災時に表面が炭化しても内部まで燃え進むのに時間がかかり、避難時間を確保しやすい耐火性能も持ち合わせています。

- 優れた耐震性能: CLTパネルの構造上の特性(繊維方向を交差させて積層)と建物の軽量化により、高い耐震性能を発揮します。阪神淡路大震災レベルの地震でも倒壊しない実験結果も報告されています。

- 環境性能の高さ: 木材は成長過程でCO2を吸収・固定するため、環境負荷の低減に貢献します。また、工場でのパネル生産により、現場での廃棄物も削減できます。

- 工期短縮: 工場でパネルを事前に加工し、現場では組み立てるだけなので、効率的な施工が可能で工期を短縮できます。

CLT工法のデメリット コストと施工実績

CLT工法は未来を拓く技術ですが、導入にはいくつかの課題も存在します。

- コストの高さ: まだ新しい工法であるため、材料費や建築費用が割高になる傾向があります。生産体制が十分に整っていないことも要因の一つです。

- 施工実績の少なさ: 日本国内ではまだ施工実績が限定的であり、CLT工法に精通した設計者や施工業者を見つけることが難しい場合があります。

- 間取りの制約: 面材を組み合わせる工法であるため、在来工法やSE構法に比べると、開口部の位置や間取りに制約が生じる可能性があります。

その他 木造住宅の種類と工法の紹介

上記以外にも、木造住宅には様々な工法があり、それぞれ異なる特徴を持っています。

ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。

木質パネル工法やログハウス工法

木質パネル工法やログハウス工法も、宮崎県での新築住宅の選択肢として検討できます。

| 工法名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 木質パネル工法 | 工場で生産された壁・床・屋根などのパネルを現場で組み立てる工法。2×4工法に似た面構造で、高い品質安定性が特徴です。 | 工場生産による品質の安定性、高気密・高断熱性能の実現、工期短縮、高い耐震性。 | 設計の自由度が在来工法に比べて制限される場合がある、リフォーム時に制約が生じる可能性。 |

| ログハウス工法 | 丸太や角材を水平に積み上げて壁を構成する伝統的な工法。丸太の質感や木の香りが特徴で、自然との一体感を味わえる住まいです。 | 優れた断熱性・調湿性、独特のデザインと木の温もり、自然素材によるリラックス効果。 | 一般的な木造住宅に比べて坪単価が高くなる傾向、設計の自由度に制約がある場合がある、メンテナンスの手間(木の収縮による隙間など)。 |

宮﨑県で後悔しない木造住宅の選び方

宮崎県で理想の木造住宅を建てるためには、地域の気候風土や特性を深く理解し、それに適した選択をすることが不可欠です。

後悔のない家づくりを実現するために、多角的な視点から木造住宅の選び方を解説します。

宮﨑県の気候に最適な木造住宅の種類は

宮崎県は温暖多湿な気候であり、年間を通して日照時間が長く、平均気温も高めです。

しかし、夏季の高温多湿や南風、冬季の北西風、そして強風を伴う台風の来襲など、気候の特徴が住宅設計に大きな影響を与えます。

特に梅雨から台風シーズンにかけては、室内の湿気が高くなりやすく、カビやダニの発生、建材の劣化につながる可能性があります。

そのため、宮崎県での家づくりにおいては、これらの気候特性を踏まえた対策が重要となります。

台風や地震に強い家づくり

宮崎県は台風の進路になることが多く、また日向灘沖を震源とする地震やえびの地震など、過去に多くの住宅被害が記録されています。

今後発生が危惧される南海トラフ地震等に備え、耐震性・耐風性の高い家づくりは必須です。

木造住宅の耐震性を高めるためには、以下の点が重要です。

- 耐震等級の確保: 建築基準法で定められた耐震性能を上回る「耐震等級2」や最高等級である「耐震等級3」の取得を目指しましょう。特に耐震等級3は、消防署や警察署などの防災拠点となる建物と同等の耐震性能を持ち、地震後も住み続けられる可能性が高まります。

- 構造計算の実施: 2025年の建築基準法改正(4号特例の縮小)により、これまで不要だった一部の木造住宅でも構造計算が義務化されます。構造計算によって建物の強度を数値的に確認することは、地震に対する安全性を確保する上で非常に重要です。

- 耐震工法・制震工法・免震工法の検討:

- 耐震工法: 筋交いや構造用合板を設置し、建物自体を頑丈にすることで地震の揺れに耐える工法です。

- 制震工法: 制震ダンパーなどを設置し、地震の揺れを吸収して建物の損傷を軽減する技術です。

- 免震工法: 建物と基礎の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に伝えないようにする技術ですが、費用が高くなる傾向があります。

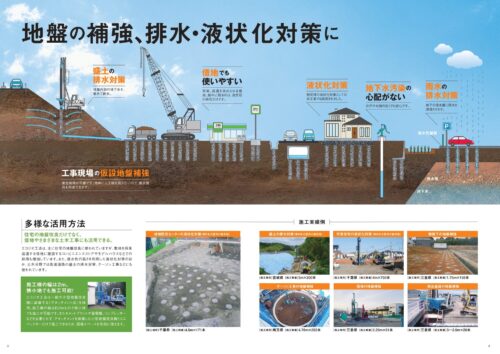

- 強固な基礎構造: 地盤全体に力を分散させるベタ基礎構造は、不同沈下のリスクを低減し、建物全体の安定性を高めます。

- 屋根形状と外壁の選定: 強風や豪雨に備えた屋根形状(切妻屋根など)や、高耐久性の外壁材を選定することが大切です。

- ホールダウン金物の使用: 基礎と柱を緊結するホールダウン金物は、台風や地震時の耐力アップに繋がります。

- 地盤調査と対策: 建物の耐震性は、地盤の状態に大きく影響されます。軟弱な地盤の上に建てる場合は、適切な地盤改良を行うことが不可欠です。

湿気対策と快適な室内環境

宮崎県の高温多湿な気候では、湿気対策が非常に重要です。

適切な対策を講じないと、カビやダニの発生、木材の腐朽、建材の劣化、さらには健康被害につながる可能性があります。

快適な室内環境を保つための湿気対策には、以下の工夫が考えられます。

- 通風・採光を意識した間取り: 風の向きを考慮した窓の配置や吹き抜けの活用により、室内の通風を促し、夏の熱気や湿気を効率的に排出できます。宮崎市では、夏に西寄りの風が多いため、東西に窓を設けることで涼しい夏を過ごしやすくなります。

- 高気密・高断熱性能: 高気密・高断熱の住宅は、外部からの湿気の侵入を防ぎ、室内の温度・湿度を安定させやすくなります。断熱材の選定や気密工事の質が重要です。

- 24時間換気システムの導入: 24時間換気設備は室内の空気の入れ替えに役立ちますが、湿気の多い時期にはそれだけでは不十分な場合もあります。湿度センサー付きの換気扇や除湿機の活用も検討しましょう。

- 調湿機能を持つ建材の活用: 漆喰や珪藻土などの自然素材、調湿機能を持つ壁紙やタイル、杉板などの木材は、室内の湿度を適切に保つ効果が期待できます。

- 床下・天井裏の換気: 床下や天井裏の風通しを良くすることで、湿気やシロアリ被害を防ぐことができます。

- 水回りや収納スペースの工夫: 浴室や脱衣室の換気強化、ランドリールームの設置、ウォークインクローゼットの換気計画など、湿気がこもりやすい場所への配慮が重要です。

- シロアリ対策: 宮崎は湿気が多いため、シロアリ被害のリスクも高まります。基礎の工夫(石場建てなど)や防蟻処理を適切に行うことが大切です。

予算と坪単価 木造住宅の種類ごとの費用感

木造住宅の建築費用は、選択する工法や建物の規模、使用する建材や設備のグレード、間取りの複雑さ、建築地域などによって大きく変動します。

ここでは、主要な木造住宅の工法ごとの坪単価の目安を示します。

ただし、これらはあくまで一般的な相場であり、個別の条件によって変動することを理解しておく必要があります。

| 工法の種類 | 坪単価の目安(全国平均) | 特徴 |

|---|---|---|

| 在来工法(木造軸組工法) | 50万~70万円 | 設計の自由度が高く、増改築が比較的容易。職人の技術力に左右される。 |

| 2×4工法(木造枠組壁工法) | 30万~60万円 | 高い耐震性・断熱性を持ち、品質が安定しやすい。間取りの制約がある場合も。 |

| SE構法 | 80万~100万円以上 | 構造計算によって高い耐震性を確保し、大空間や開口部を大きく取れる。費用は高め。 |

| CLT工法 | 100万~150万円以上 | 高い断熱性、遮音性、耐火性を持つ。新しい工法のためコストが高く、施工実績はまだ少ない。 |

| 木質パネル工法 | 60万~80万円 | 工場生産のパネルを使用し、品質が安定しやすく工期短縮も期待できる。 |

宮崎県内の坪単価は、全国平均と比較して変動する可能性があります。

複数の工務店やハウスメーカーから見積もりを取り、詳細な内訳を確認することが重要です。

また、ローコストを売りにする工務店から、高性能・高価格帯のハウスメーカーまで幅広く存在します。

デザインとライフスタイルに合う工法

木造住宅の工法は、デザインの自由度や将来的なライフスタイルの変化への対応力にも影響を与えます。

- 設計の自由度を重視するなら在来工法: 柱と梁で構成される在来工法は、壁の配置の自由度が高く、将来的な間取り変更や増改築にも柔軟に対応しやすい特徴があります。

- 大空間や大きな開口部を求めるならSE構法: ラーメン構造を採用するSE構法は、柱や壁の制約が少なく、開放的な大空間や大きな窓を実現しやすいでしょう。

- シンプルで堅牢なデザインなら2×4工法: 2×4工法は、壁で建物を支えるため、比較的シンプルで箱型のデザインになりやすい傾向がありますが、高い耐震性と断熱性を確保できます。

ご自身の理想とする家のデザインや、将来的な家族構成の変化、趣味などを考慮し、最適な工法を選ぶことが大切です。

例えば、平屋住宅を得意とする工務店や、特定のデザインテイストに強みを持つ会社もあります。

工務店選びのポイントとチェックリスト

宮崎県で後悔しない木造住宅を建てるためには、信頼できる工務店やハウスメーカー選びが最も重要です。

以下のポイントとチェックリストを参考に、慎重に検討を進めましょう。

- 宮崎県での実績と地域密着度: 宮崎県の気候風土を熟知し、地域の特性に合わせた家づくりを提案できる工務店を選びましょう。「みやざきの家」仕様の木造住宅を推奨しているかどうかも確認ポイントです。

- 得意な工法と技術力: 検討している工法(在来工法、2×4工法、SE構法など)の実績が豊富で、高い技術力を持つ会社を選びましょう。構造計算や省エネ性能に関する専門知識があるかどうかも重要です。

- 住宅性能へのこだわり: 耐震性(耐震等級3)、断熱性(ZEH基準)、気密性など、住宅性能に対する考え方や実績を確認しましょう。

- デザイン力と提案力: 理想のデザインやライフスタイルを実現するための提案力があるか、過去の施工事例などを参考に確認しましょう。

- アフターフォローと保証制度: 住宅は建てて終わりではありません。定期点検やメンテナンス、保証制度が充実しているかを確認し、長期にわたって安心して暮らせるサポート体制が整っているかを確認しましょう。

- 費用と見積もりの透明性: 坪単価だけでなく、総額でいくらかかるのか、見積もりの内訳が明確で透明性があるかを確認しましょう。不明な点があれば納得がいくまで質問することが大切です。

- 担当者との相性: 家づくりは長期にわたるプロジェクトです。担当者とのコミュニケーションが円滑に進むか、信頼関係を築けるかどうかも重要な要素です。

- 第三者機関による評価: 住宅性能評価や長期優良住宅の認定実績など、第三者機関による客観的な評価があるかどうかも判断材料になります。

工務店選びのチェックリスト

| 項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 地域実績 | 宮崎県での施工実績は豊富か? |

| 得意工法 | 希望する工法の実績があるか? |

| 耐震性 | 耐震等級3の取得実績があるか?構造計算をしっかり行っているか? |

| 断熱・省エネ性 | ZEH基準に対応しているか?高気密・高断熱の実績は? |

| デザイン | 希望のデザインテイストに合う施工事例があるか? |

| アフターフォロー | 定期点検や保証制度は充実しているか? |

| 費用 | 見積もりは明確で納得できるか? |

| 担当者 | コミュニケーションは円滑か?信頼できるか? |

| 見学会・OB宅訪問 | 完成見学会やOB宅訪問は可能か? |

宮﨑県新築住宅の木造住宅 補助金と優遇制度

宮﨑県で木造の新築住宅を建てる際には、国や宮﨑県、さらには各市町村が提供する様々な補助金や優遇制度を活用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。特に、高い省エネ性能を持つ住宅や、子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とした支援が充実しています。これらの制度を賢く利用し、理想の住まいを実現しましょう。

国や宮﨑県の住宅支援制度

国は、住宅の省エネルギー化や子育て世帯・若者夫婦世帯の住まいづくりを支援するため、複数の補助金制度を実施しています。2025年度もこれらの制度が継続・拡充される見込みです。

国の主な住宅支援制度(2025年度)

2025年度に新築住宅で利用できる主な国の補助金制度は以下の通りです。

ただし、制度にはそれぞれ要件や予算があり、申請期間も限られていますので、詳細は各制度の公式サイトをご確認ください。

| 制度名 | 概要 | 補助金額(新築) | 主な対象者・条件 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 子育てグリーン住宅支援事業 | 2050年カーボンニュートラル実現に向け、省エネ性能の高い住宅の新築を支援する制度です。特に子育て世帯や若者夫婦世帯が対象ですが、GX志向型住宅は世帯を問わず対象となります。 |

※既存住宅を解体し建て替える場合、長期優良住宅とZEH水準住宅では20万円が加算されることがあります。 |

|

ZEH補助金との併用はできません。 |

| 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業(ZEH補助金) | 年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロ以下となる住宅(ZEH)の普及を促進するための補助金です。 |

※蓄電システム導入で最大20万円加算など、追加設備による加算があります。 |

|

子育てグリーン住宅支援事業との併用はできません。 |

| 給湯省エネ2025事業 | 高効率給湯器の設置を支援し、家庭のエネルギー消費量削減を目指す補助金です。 | 1戸あたり8万円~20万円(設置する給湯器の種類による) | 高効率給湯器を設置する発注者(施主) | 子育てグリーン住宅支援事業の補助金には本補助金が含まれるため、併用不可です。 |

これらの補助金は、多くの場合、省エネ性能の高さが求められるため、木造住宅を建てる際にも断熱性能や気密性能の向上、再生可能エネルギー設備の導入などを検討することが重要です。

また、CLT(直交集成板)を一定量以上使用する木造住宅に対して、ZEH補助金に追加の補助が検討されているケースもあります。

宮﨑県の住宅支援制度

宮﨑県や県内各市町村では、国が実施する制度とは別に、地域の実情に応じた独自の住宅支援制度を設けている場合があります。

これらの制度は、新築だけでなく、リフォームや移住支援など多岐にわたります。

例えば、宮﨑県では「宮﨑県移住支援金制度」があり、東京圏などから宮﨑県内に移住し、要件を満たすことで補助金が支給されます。

この制度は、各市町村が独自に実施する支援金と連携している場合もあります。

また、宮﨑県は「令和7年度県内市町村の住宅関連補助制度」として、各市町村が実施する住宅関連の補助制度をまとめて情報提供しています。

これらの制度には、木造住宅の耐震化や住宅リフォーム、浄化槽設置など様々な助成・補助が含まれます。

新築木造住宅に直接適用される補助金は市町村によって異なるため、お住まいになる予定の市町村の担当課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

長期優良住宅やZEHの活用

長期優良住宅やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、高い住宅性能を持つことで、国の補助金だけでなく、税制面でも様々な優遇措置を受けることができます。

宮﨑県で長く快適に暮らす木造住宅を建てる上で、これらの認定や基準を満たすことは非常に有効です。

長期優良住宅のメリット

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことで、以下の認定基準を満たす必要があります。

認定を受けることで、税制優遇や補助金などのメリットがあります。

| 優遇制度 | 長期優良住宅の場合 | 備考 |

|---|---|---|

| 住宅ローン減税(所得税) | 控除期間が最長13年間、借入限度額が最大5,000万円まで拡大されます。 | 通常の住宅は原則10年間、借入限度額4,000万円 |

| 不動産取得税 | 控除額が増額されます。 | 特例措置により税率3%が2027年3月31日まで適用されます。 |

| 固定資産税 | 新築から5年間、税額が2分の1に減額されます。 | 通常の住宅は3年間減額 |

| 登録免許税 | 税率が引き下げられます。 |

これらの優遇は、長期にわたる住宅コストの削減に大きく貢献します。

また、長期優良住宅は資産価値の維持にもつながると考えられます。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)のメリット

ZEHは、高断熱・高気密な住宅性能に加え、省エネ設備と太陽光発電などの創エネ設備を組み合わせることで、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロ以下にする住宅です。

ZEHの認定基準を満たすことで、前述のZEH補助金を受けられるほか、以下のメリットがあります。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 光熱費の削減 | 高い断熱性能と省エネ設備、創エネ設備により、年間の光熱費を大幅に削減できます。 |

| 快適な室内環境 | 高断熱・高気密により、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境が実現します。 |

| 災害時の備え | 太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、停電時にも電力を使用できる場合があります。 |

| 資産価値の向上 | 省エネ性能の高さは、将来的な住宅の資産価値向上につながります。 |

宮﨑県の温暖な気候においても、高断熱・高気密なZEHは、冷暖房費の削減や快適な室内環境維持に貢献します。

特に日射量の多い宮﨑県では、太陽光発電による創エネ効果も期待できます。

その他、税制優遇制度

長期優良住宅やZEHの認定とは別に、一般的な新築住宅でも受けられる税制優遇制度があります。

これらを活用することで、住宅取得時の初期費用や、居住後の税負担を軽減できます。

| 税制優遇制度 | 概要 | 適用期限(2025年時点) |

|---|---|---|

| 不動産取得税の軽減 | 新築住宅の購入時に発生する不動産取得税が、一定の要件を満たすことで軽減されます。 | 2027年3月31日まで |

| 固定資産税の軽減 | 一定の要件を満たす新築戸建住宅は、固定資産税が3年間、税額2分の1に減額されます。 | 2026年3月31日まで |

これらの税制優遇は、新築木造住宅の取得を検討するすべての方にとって重要なポイントとなります。

最新の情報や詳細な適用条件については、関係省庁や自治体のウェブサイト、または専門家にご相談ください。

まとめ

宮﨑県での新築住宅をご検討の皆様にとって、木造住宅は多岐にわたる選択肢を提供します。

伝統的な在来工法から、耐震性・断熱性に優れた2×4工法、さらに大空間を実現するSE構法、未来の木材技術であるCLT工法まで、それぞれの工法には独自のメリットとデメリットがあります。

宮﨑県の気候風土を考慮すると、特に台風や地震への対策、そして高温多湿な環境における湿気対策は非常に重要です。

耐震性や断熱性、通気性を兼ね備えた工法を選ぶことが、長く快適に暮らせる住まいを実現する鍵となります。

理想の木造住宅を見つけるためには、ご自身のライフスタイル、予算、デザインの好みはもちろんのこと、各工法の特性を深く理解し、信頼できる工務店と密に相談することが不可欠です。

補助金や優遇制度も賢く活用し、賢い家づくりを進めましょう。

この記事が、宮﨑県で後悔しない木造住宅選びのための一助となれば幸いです。

ぜひ、専門家のアドバイスも参考にしながら、ご家族にとって最高の住まいを実現してください。