【後悔しないために】宮﨑県で注文住宅「土砂災害警戒地域とは?」賢い土地選びと家づくりのポイント

2025年09月21日

宮﨑県で注文住宅をご検討中の皆様へ。近年、土砂災害のリスクが高まる中、「土砂災害警戒地域」での家づくりに不安を感じていませんか?

この記事では、土砂災害警戒地域(イエローゾーン・レッドゾーン)の定義から、宮﨑県特有の地形と気象によるリスク、そして土地選びや家づくりで後悔しないための具体的なポイントを徹底解説します。

安全なマイホームを実現するために、正しい知識と対策を身につけましょう。

目次

宮﨑県で注文住宅を建てる前に知るべき「土砂災害警戒地域」の基本

宮﨑県で理想の注文住宅を建てる夢をお持ちの方にとって、土地選びは非常に重要なステップです。

特に、近年頻発する自然災害のリスクを考慮すると、「土砂災害警戒地域」に関する知識は不可欠と言えるでしょう。

この章では、土砂災害警戒地域とは何か、その定義や指定の背景、そして宮﨑県特有の土砂災害リスクと確認方法について詳しく解説します。

土砂災害警戒地域とは何か 定義と指定の背景

「土砂災害警戒地域」とは、土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれがある区域を法律に基づき指定したものです。

正式には「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(通称:土砂災害防止法)に基づき、都道府県が指定を行います。

この指定の背景には、がけ崩れ、土石流、地滑りといった土砂災害が全国各地で発生し、多くの人命や財産が失われている現状があります。

特に、地形が複雑で降水量が多い日本では、これらの災害リスクが常に存在するため、事前に危険な区域を明確にし、適切な対策を講じることが求められています。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の概要

土砂災害警戒区域は、土砂災害が発生するおそれがある土地として指定される区域です。

一般的に「イエローゾーン」とも呼ばれ、住民への情報提供や避難体制の整備が主な目的とされています。

この区域内では、特定の建築行為に対する直接的な規制は設けられていませんが、市町村は住民への情報提供を強化し、警戒避難体制を確立する義務があります。

宮﨑県で注文住宅を検討する際には、この区域に該当するかどうかを確認し、万が一の際の避難経路や避難場所を事前に把握しておくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | 土砂災害警戒区域 |

| 通称 | イエローゾーン |

| 指定基準 | 土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)が発生するおそれがある区域 |

| 主な目的 | 住民への情報提供、警戒避難体制の整備 |

| 建築規制 | 原則として直接的な建築規制なし |

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の概要

土砂災害特別警戒区域は、土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある土地として指定される区域です。

こちらは「レッドゾーン」とも呼ばれ、イエローゾーンよりもさらに高い危険度を有します。

この区域内では、住民の生命・身体の安全を確保するため、開発行為の許可制、建築物の構造規制、移転勧告などの厳しい規制が設けられています。

宮﨑県で注文住宅を建てる場合、レッドゾーンに指定された土地では、建築物の構造に特別な配慮が必要となり、追加の費用が発生する可能性があります。

また、住宅ローンの審査や火災保険の加入条件にも影響を与えることがあるため、購入前に必ず確認が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | 土砂災害特別警戒区域 |

| 通称 | レッドゾーン |

| 指定基準 | 土砂災害により建築物に損壊が生じ、住民の生命・身体に著しい危害が生じるおそれがある区域 |

| 主な目的 | 住民の生命・身体の安全確保 |

| 建築規制 | 開発行為の許可制、建築物の構造規制、移転勧告など厳しい規制あり |

宮﨑県における土砂災害の特性と指定状況

宮﨑県は、その豊かな自然環境ゆえに、土砂災害のリスクも抱えています。

宮﨑県で注文住宅を計画する際には、地域の特性を理解することが賢い土地選びに繋がります。

宮﨑県の地形と気象がもたらす土砂災害リスク

宮﨑県は、九州山地から日向灘へと連なる複雑な地形を有しており、急峻な山地や丘陵地が多く存在します。

このような地形は、がけ崩れや土石流が発生しやすい条件を作り出しています。

また、気象条件も土砂災害リスクを高める要因です。

特に、夏から秋にかけては台風の接近が多く、梅雨時期には集中豪雨に見舞われることがあります。

これらの大雨は、地盤を緩ませ、土砂災害を引き起こす引き金となります。

過去にも、これらの複合的な要因により、県内各地で土砂災害が発生しており、宮﨑県における注文住宅の計画では、これらの自然条件を十分に考慮する必要があります。

宮﨑県内の土砂災害警戒地域の確認方法

宮﨑県内で注文住宅を検討する際、候補となる土地が土砂災害警戒地域に指定されているかどうかを確認することは、後悔しない家づくりの第一歩です。

確認方法はいくつかあります。

まず、宮﨑県の公式サイトでは、土砂災害警戒区域に関する情報が公開されています。

各市町村のハザードマップも非常に有効な情報源であり、土砂災害だけでなく、洪水や津波など他の災害リスクも併せて確認できます。

ハザードマップは、市町村のウェブサイトで公開されているほか、役所の窓口でも入手可能です。

また、不動産会社や建築会社に相談する際も、必ず土砂災害警戒地域に関する情報を確認してもらいましょう。

地域の情報に詳しい専門家であれば、より詳細な情報や、過去の災害履歴なども提供してくれる場合があります。

これらの情報を総合的に活用し、安全な土地選びに役立ててください。

「土砂災害警戒地域」に指定された土地での宮﨑県での注文住宅のリスク

宮﨑県で注文住宅を建てる際、もし検討している土地が土砂災害警戒地域に指定されていた場合、その土地には様々なリスクが伴います。

これらのリスクを事前に理解しておくことは、後悔のない家づくりには不可欠です。

生命と財産に関わる安全性のリスク

土砂災害警戒地域に指定されている土地は、がけ崩れ、土石流、地すべりなどの土砂災害が発生する危険性が高いとされています。

特に土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、家屋が破壊され、住民の生命に危険が生じるおそれがある区域として指定されており、万が一の災害発生時には、以下のような深刻な被害が想定されます。

- 生命への危険:土砂の流入や家屋の倒壊により、居住者の生命が脅かされる可能性が極めて高まります。

- 家屋の損壊・流失:大切な住まいが土砂によって破壊されたり、流失したりするリスクがあります。これにより、長年の夢であった注文住宅が一瞬にして失われる可能性があります。

- ライフラインの寸断:電気、ガス、水道、通信、道路などのライフラインが寸断され、長期にわたる生活への影響や避難生活を余儀なくされる可能性があります。

- 精神的な負担:常に土砂災害の危険と隣り合わせで生活することによる、精神的なストレスや不安は計り知れません。特に大雨や台風の時期には、避難の必要性に迫られることも多く、心身ともに疲弊する可能性があります。

建築規制と建築費用への影響

土砂災害警戒地域内での建築には、安全確保のため、様々な法的な規制やそれに伴う追加費用が発生します。

宅地造成等規制法や建築基準法による制限

土砂災害警戒区域内、特に土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地では、安全性を確保するために厳しい建築規制が設けられています。

宮﨑県においても、これらの法令に基づき、建築物の構造や基礎、擁壁などに関する制限が適用されます。

- 開発行為の許可:宅地造成等規制法(現在は宅地造成等特定盛土等規制法の一部改正により「宅地造成等特定盛土等規制法」として運用されています。一般的には宅地造成等規制法という名称も広く知られています)に基づき、宅地の造成や建築物の建築を目的とした土地の形状変更などを行う際には、都道府県知事の許可が必要となります。

- 建築物の構造制限:建築基準法に基づき、土砂災害に対して安全な構造であることが求められます。具体的には、基礎構造の強化、擁壁の設置義務、建物の配置や開口部の制限などが課せられることがあります。特に土砂災害特別警戒区域では、土砂の衝撃に耐えうる強固な構造が義務付けられるため、設計の自由度が低くなる傾向にあります。

- 特定開発行為の制限:レッドゾーンでは、特定の開発行為(住宅宅地の造成など)が原則として禁止されたり、極めて厳しく制限されたりすることがあります。

安全対策に伴う追加費用

上記の建築規制に対応し、安全性を確保するための工事には、一般的な土地での建築には不要な追加費用が発生します。

これらの費用は、注文住宅の総費用を大幅に押し上げる要因となります。

| 項目 | 内容 | 追加費用の目安 |

|---|---|---|

| 地盤改良工事 | 軟弱な地盤を強化するための杭打ち、表層改良、柱状改良など | 数十万円~数百万円 |

| 擁壁(ようへき)設置・補強 | がけ崩れや土砂の流出を防ぐためのコンクリート擁壁などの設置や既存擁壁の補強 | 数百万円~数千万円 |

| 基礎構造の強化 | 土砂の衝撃に耐えうる深基礎、強固なベタ基礎、特殊な耐圧盤など | 数十万円~百万円以上 |

| 排水設備の整備 | 雨水や地下水を適切に処理するための暗渠(あんきょ)排水、集水桝(しゅうすいます)などの設置 | 数十万円~百万円 |

| その他 | 専門家による詳細な地盤調査費用、設計変更費用、行政手続き費用など | 数十万円 |

これらの追加費用は、土地の状況や必要な対策によって大きく変動しますが、一般的な土地に比べて数百万円から、場合によっては千万円を超えるコスト増となることも珍しくありません。

予算計画を立てる際には、これらの追加費用を十分に考慮する必要があります。

住宅ローンや火災保険への影響

土砂災害警戒地域での注文住宅は、金融機関や保険会社からもリスクが高いと評価されるため、住宅ローンや火災保険の利用にも影響が出ることがあります。

- 住宅ローンの審査:金融機関は災害リスクを重視するため、土砂災害警戒地域内の土地や建物に対しては、住宅ローンの審査が厳しくなる傾向があります。融資額が希望通りにならなかったり、担保評価が低くなったり、最悪の場合、ローンを組むこと自体が困難になるケースも考えられます。

- 火災保険の加入条件・保険料:火災保険は一般的に火災による損害を補償するものですが、土砂災害による家屋の損壊は「水災」補償の対象となる場合があります。しかし、土砂災害警戒地域内の物件の場合、水災補償の保険料が割増しになったり、加入自体が制限されたりすることがあります。保険会社によっては、特定の区域での補償に条件を設けたり、加入を断るケースも存在するため、事前に複数の保険会社に相談し、補償内容と保険料を確認することが重要です。

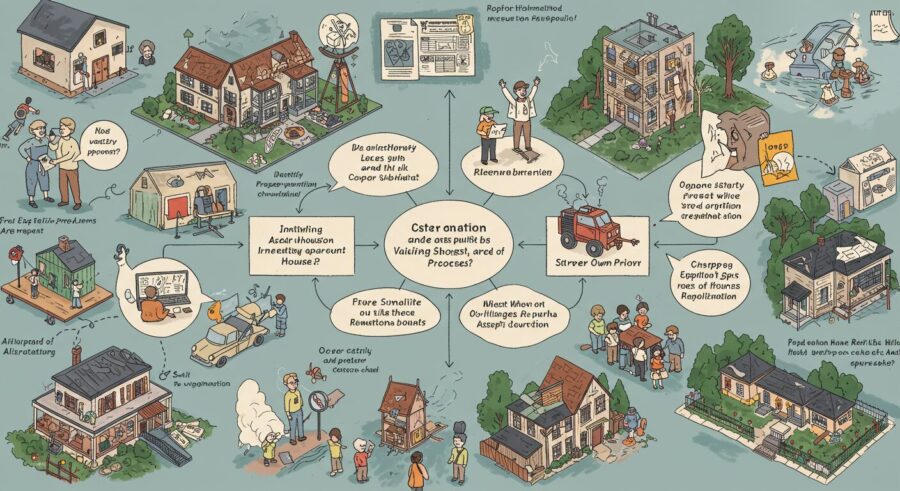

資産価値や将来的な売却・賃貸への影響

土砂災害警戒地域に指定された土地や建物は、将来的な資産価値や流動性にも大きな影響を及ぼします。

- 資産価値の低下:災害リスクが高いという情報は、不動産の市場価値に直接的に影響します。ハザードマップなどでリスクが公開されているため、一般的に安全な土地に比べて資産価値が低く評価される傾向にあります。

- 売却の困難さ:将来的に住み替えなどで売却を検討する際、買い手が見つかりにくい、あるいは相場よりも大幅に低い価格での売却を余儀なくされる可能性があります。災害リスクを懸念する買い手が多く、希望通りの価格や期間での売却が難しくなるでしょう。

- 賃貸への影響:もし将来的に注文住宅を賃貸に出すことを考えた場合も、入居希望者が集まりにくくなる可能性があります。賃料設定にも影響が出ることが考えられ、収益性が悪化するリスクがあります。

- 相続時の問題:親から子へ土地や建物を相続する際にも、資産価値の低さや売却の困難さが問題となる可能性があります。

これらのリスクは、一度家を建ててしまえば容易に変更できるものではありません。

宮﨑県で注文住宅を検討する際は、これらの長期的な影響も考慮に入れ、慎重な判断が求められます。

後悔しない!宮﨑県での注文住宅のための賢い土地選びのポイント

宮﨑県で理想の注文住宅を建てるためには、土地選びが成功の鍵を握ります。

特に土砂災害のリスクを考慮した土地選びは、将来の安心に直結します。

ここでは、後悔しないための賢い土地選びのポイントを詳しく解説します。

ハザードマップを徹底活用する

土地探しを始めるにあたり、まず最初に行うべきはハザードマップの確認です。

ハザードマップは、自然災害による被害が想定される区域や避難場所、避難経路などを示す地図であり、土地の安全性を客観的に判断するための重要なツールとなります。

ハザードマップの見方と活用術

宮﨑県や各市町村が公開しているハザードマップには、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)だけでなく、洪水浸水想定区域、津波浸水想定区域など、様々な災害リスクが示されています。

これらの情報を確認することで、候補地の潜在的な危険性を把握できます。

ハザードマップを活用する際は、以下の点に注目しましょう。

- 候補地の位置確認: 検討している土地がどの災害区域に該当するかを正確に把握します。

- 避難経路と避難場所の確認: 万が一の際に利用する避難経路や最寄りの避難場所の位置、そこまでの道のりを確認します。複数の経路があるかどうかも重要です。

- 周辺地域の状況把握: 候補地だけでなく、その周辺地域の状況も確認することで、広範囲での災害リスクを理解できます。

- 情報の更新状況: ハザードマップは定期的に更新されることがあります。常に最新の情報を確認するようにしましょう。

宮﨑県では、県庁や各市町村のウェブサイトでハザードマップが公開されています。

また、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」でも全国のハザードマップを一元的に検索・閲覧できるため、積極的に活用してください。

土砂災害以外の災害リスクも確認する

宮﨑県で注文住宅を建てる際には、土砂災害だけでなく、他の自然災害リスクも総合的に評価することが重要です。

宮﨑県は、その地形や気象条件から、以下のような多様な災害リスクを抱えています。

| 災害の種類 | 確認すべきハザードマップ | 宮﨑県での注意点 |

|---|---|---|

| 洪水・内水氾濫 | 洪水ハザードマップ | 河川の氾濫や都市部での集中豪雨による浸水リスク。特に平野部や低地では注意が必要です。 |

| 津波 | 津波ハザードマップ | 日向灘を震源とする地震や南海トラフ地震による津波リスク。沿岸部では避難場所や避難経路の確認が必須です。 |

| 高潮 | 高潮ハザードマップ(地域による) | 台風接近時などに海面が上昇し、沿岸部に浸水被害をもたらすリスク。 |

| 地震・液状化 | 地震防災マップ、液状化ハザードマップ(地域による) | 活断層の有無や地盤の液状化リスク。地盤調査と合わせて確認することが重要です。 |

これらの複数のハザードマップを重ね合わせて確認することで、候補地の総合的な災害リスクをより正確に把握し、より安全な土地選びにつなげることができます。

現地調査と周辺環境の確認

ハザードマップでの机上調査だけでなく、実際に候補地やその周辺に足を運び、自身の目で確認する現地調査は非常に重要です。

地図上では見えない細かな情報や、土地の持つ雰囲気を肌で感じることができます。

高低差や水はけの確認

土砂災害警戒地域に関わらず、土地の高低差や水はけの状況は、土地の安全性に大きく影響します。

特に以下のような点に注意して確認しましょう。

- 敷地の高低差: 敷地内や隣接する土地との高低差はどうか。高低差がある場合、擁壁の有無やその状態、水路の設置状況などを確認します。

- 周辺の地形: 候補地が急傾斜地の下や谷筋に位置していないか。周囲に崖や盛土・切土された場所がないかを確認します。

- 雨天時の状況: 可能であれば、雨が降っている日や降った直後に現地を訪れ、水たまりの有無、側溝や水路の流れ、土の流出状況などを確認します。水はけが悪い土地は、地盤沈下や浸水の原因となる可能性があります。

- 擁壁の状態: 周囲に擁壁がある場合は、ひび割れや傾き、水抜き穴の有無とその機能状況を確認します。古い擁壁や不適切な擁壁は、土砂災害のリスクを高めることがあります。

これらの確認は、素人目には判断が難しい場合もあります。地域の不動産会社や建築の専門家と同行し、専門的な視点からアドバイスをもらうことを強くお勧めします。

避難経路や避難場所の確認

現地調査では、ハザードマップで確認した避難経路や避難場所を実際に歩いて確認することも大切です。

災害発生時に安全に避難できるかどうかを具体的にイメージしてみましょう。

- 避難経路の実態: 避難経路は実際に歩きやすいか、夜間でも安全か、交通量はどうか、途中に危険な箇所はないかなどを確認します。

- 避難場所までの距離と時間: 小さな子供やお年寄りがいる場合を想定し、無理なく避難できる距離と時間であるかを確認します。

- 複数の避難経路の確保: 災害の状況によっては特定の経路が寸断される可能性もあります。複数の避難経路が確保されているかを確認しましょう。

- 地域の防災体制: 自治体や地域の防災訓練に参加したり、近隣住民に地域の防災意識や協力体制について尋ねてみるのも良いでしょう。

いざという時に慌てないためにも、家族全員で避難経路を確認し、避難場所までのシミュレーションを行っておくことが重要です。

不動産会社や専門家への相談

宮﨑県での注文住宅の土地選びは、多くの専門知識を必要とします。

特に土砂災害警戒地域に関する情報は複雑であり、専門家のサポートは不可欠です。

後悔しない土地選びのために、積極的に専門家の意見を聞きましょう。

地域の情報に詳しい不動産会社を選ぶ

土地選びのパートナーとして、地域の情報に精通した不動産会社を選ぶことは非常に重要です。

大手不動産会社だけでなく、地元の地域密着型不動産会社も視野に入れると良いでしょう。

- 地域の歴史と特性: 地元の不動産会社は、その地域の過去の災害事例、地盤の特性、自治体の開発計画など、詳細な地域情報を把握していることが多いです。

- 土砂災害警戒地域に関する知識: 土砂災害警戒地域内の土地取引の経験や、関連法規、建築規制に関する知識が豊富であるかを確認します。

- 自治体との連携: 自治体の担当部署や防災計画に関する情報提供、問い合わせのサポートなども期待できる場合があります。

複数の不動産会社に相談し、それぞれの提案や情報提供の質を比較検討することで、信頼できるパートナーを見つけることができます。

地盤調査や建築の専門家に意見を聞く

土地の安全性、特に地盤の状況は、専門家でなければ正確に判断できません。

土地の購入を検討する段階で、建築士や地盤調査会社などの専門家に相談し、客観的な意見を聞くことが極めて重要です。

- 地盤調査の重要性: 候補地が土砂災害警戒地域内外に関わらず、詳細な地盤調査(ボーリング調査など)を行うことで、地盤の強度や安定性、液状化のリスクなどを正確に把握できます。これは、建物の基礎設計や地盤改良の必要性を判断する上で不可欠です。

- 建築士によるリスク評価: 土地の形状、高低差、周辺環境などを踏まえ、どのような建築計画が可能か、どのような安全対策が必要かについて、建築士から専門的なアドバイスを受けられます。

- 費用と対策の相談: 地盤改良や安全対策にかかる追加費用について、事前に専門家と相談することで、予算計画を立てやすくなります。また、対策の具体的な方法についても助言を得られます。

専門家への相談は、土地購入後の「こんなはずではなかった」という後悔を防ぎ、安全で安心な注文住宅を建てるための確かな一歩となります。

費用はかかりますが、将来の安心への投資と捉え、積極的に活用しましょう。

宮﨑県で土砂災害警戒地域に注文住宅を建てる際の家づくりのポイント

宮﨑県で土砂災害警戒地域に注文住宅を建てる場合、通常の家づくり以上に、安全性と耐久性を確保するための特別な配慮と対策が不可欠です。

ここでは、後悔しないための具体的な家づくりのポイントを詳しく解説します。

詳細な地盤調査と適切な地盤改良

土砂災害警戒地域では、地盤の安定性が特に重要です。

通常の地盤調査に加え、より詳細な調査を実施し、地盤の状況を正確に把握することが、安全な家づくりの第一歩となります。

具体的には、地盤の支持力、土質、地下水位、過去の地すべり履歴などを詳細に調べます。

この結果に基づき、必要に応じて適切な地盤改良工法を選定します。例えば、軟弱な地盤には表層改良、柱状改良、鋼管杭工法などが適用されます。

これらの作業は、地盤の専門家や構造設計士と密に連携し、最適な方法を検討することが不可欠です。

安全性を高める設計と工法

建物自体の安全性を高めるための設計と工法も、土砂災害警戒地域での注文住宅には欠かせません。

基礎構造の強化や擁壁の整備、そして適切な排水設備の設置が重要なポイントです。

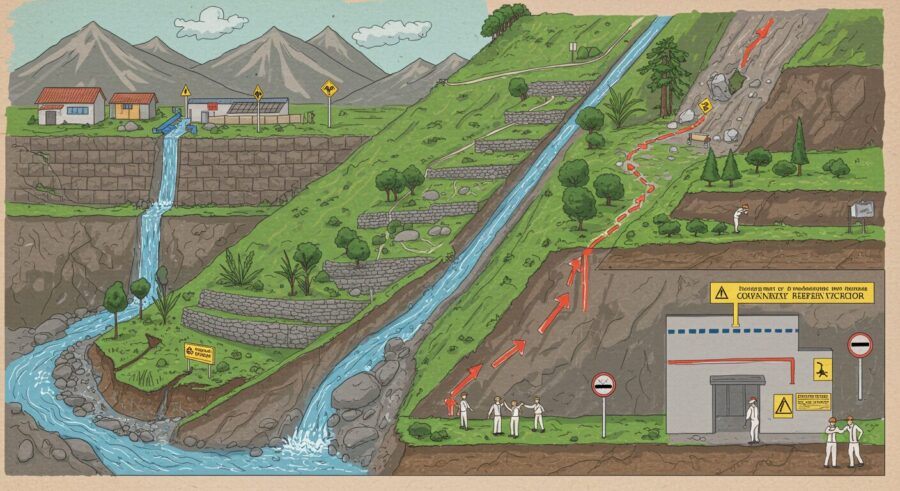

基礎構造や擁壁の強化

建物と地盤を繋ぐ基礎は、土砂災害から住宅を守る上で最も重要な部分の一つです。

土砂災害警戒地域では、通常の布基礎やベタ基礎に加え、より深い位置の強固な地盤まで到達させる深基礎や、支持層に杭を打ち込む杭基礎など、強化された基礎構造の採用を検討します。

これにより、地盤の変動や液状化のリスクに対して建物の安定性を高めます。

また、傾斜地や高低差のある土地では、土砂の流出や崩壊を防ぐために擁壁の設置や既存擁壁の補強が不可欠です。

擁壁は、その構造や強度、排水機能が適切に設計・施工されているかを確認する必要があります。

専門家による構造計算に基づき、地域の実情に合わせた擁壁を選ぶことが重要です。

排水設備の整備と維持管理

土砂災害の多くは、雨水や地下水が土壌に浸透し、地盤の強度を低下させることで発生します。

そのため、敷地内外の適切な排水設備の整備は、土砂災害対策の要となります。

敷地内には、雨水が滞留しないよう適切な勾配を設け、側溝や排水溝を設置します。

また、雨水浸透ますや貯留槽を設置することで、一時的に雨水を貯め、ゆっくりと地面に浸透させる、または公共下水道へ排出する仕組みも有効です。

特に斜面地では、表面水だけでなく、地下水を適切に処理するための暗渠排水や集水井などの設置も検討すべきです。

これらの排水設備は、その効果を維持するために定期的な点検と清掃が不可欠です。

落ち葉や土砂で詰まると機能が低下し、思わぬ被害につながる可能性があるため、日頃からの維持管理を怠らないようにしましょう。

自治体や専門家との連携

土砂災害警戒地域での家づくりは、個人の努力だけでなく、自治体や専門家との連携が不可欠です。地域の特性を理解し、適切な手続きを踏むことで、より安全で安心な住まいを実現できます。

建築確認申請や補助金制度の確認

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、通常の建築確認申請に加え、建築基準法や宅地造成等規制法(旧宅地造成等規制法)に基づく特別な規制が適用される場合があります。

例えば、レッドゾーンでは、居室を設ける建築物に対して、土砂災害に対する構造上の安全性を確保するための特別な構造計算や対策が義務付けられています。

宮﨑県内の各市町村では、土砂災害対策を目的とした住宅の耐震改修や安全対策工事に対して、補助金制度を設けている場合があります。

これらの制度を活用することで、費用負担を軽減しながら安全性を高めることが可能です。

必ず事前に、建築予定地の自治体の窓口やホームページで最新の情報を確認しましょう。

地域の防災計画との連携

注文住宅を建てる地域が土砂災害警戒地域に指定されている場合、その地域の防災計画を深く理解し、自身の家づくりや生活に反映させることが重要です。

ハザードマップで確認できる避難経路や避難場所はもちろんのこと、自治体が定める避難情報の発令基準や情報伝達手段についても把握しておく必要があります。

また、地域住民と連携し、自主防災組織への参加や防災訓練への積極的な参加を通じて、地域全体の防災意識を高めることも大切です。

いざという時に迅速かつ安全に行動できるよう、日頃から地域コミュニティと協力体制を築いておくことが、家族の命を守る上で非常に役立ちます。

まとめ

宮崎県で注文住宅を建てる際、土砂災害警戒地域に関する正しい知識は、後悔しない家づくりのために不可欠です。

ハザードマップの活用、現地調査、専門家への相談を通じて、安全な土地選びを徹底しましょう。

また、万が一、警戒地域に建てる場合は、詳細な地盤調査や強化された設計・工法、自治体との連携が重要となります。

これらの対策を講じることで、安心して長く住み続けられる住まいを実現できます。