注文住宅を宮﨑県で建てるなら必見!地震対策とペラペラ太陽光パネルで屋根の重量軽減を図るポイント

2025年08月04日

宮崎県で注文住宅を建てる際、活断層や地震多発地域のリスクを分析し、耐震等級や制震・免震システムを適切に選ぶポイントを解説します。

さらに屋根の重量軽減に寄与する薄型軽量太陽光パネルの特性、屋根材別施工事例、補助金活用法や実際の成功ケーススタディまでを網羅し、安全性と省エネ性を両立する最適プランが分かります。

市町村別の助成情報や国の減税制度も紹介し、予算やライフスタイルに合わせたプラン立案が可能です。

目次

宮崎県の地震リスクと注文住宅で注意すべきポイント

宮崎県は九州南東部に位置し、日向灘海域を震源とする地震が多発する地域です。

活断層や海溝型地震のリスクを踏まえ、注文住宅の耐震設計や基礎構造を適切に選定することが重要です。

宮崎県における地震発生の傾向と活断層

宮崎県周辺ではプレート境界型地震が主で、特に日向灘震源域でマグニチュード7クラス以上の地震が周期的に発生しています。

内陸の活断層も一定の活動性が認められ、地域ごとの震度予測を把握しておく必要があります。

| 活断層・震源域 | 規模・発生周期 | 最大想定震度(宮崎市) |

|---|---|---|

| 日向灘南部地震域 | M7.5~8.0、約30~40年周期 | 震度6強 |

| 日向灘北部地震域 | M7.0~7.5、約50~60年周期 | 震度6弱 |

| 九州内陸の活断層帯 | 局所的にM6クラス、断層活動は1000~数千年周期 | 震度5強 |

これらの情報を元に、建物の配置や耐震設計を進めることで、揺れの強さに応じた安全対策が可能になります。

注文住宅で押さえるべき耐震等級と基礎設計

地震リスクの高い宮崎県では、国の定める耐震等級だけでなく、地域特性に合った基礎設計を組み合わせることが重要です。

以下のポイントを参考に、注文住宅のプランを検討してください。

耐震等級の概要と選び方

耐震等級は1~3まであり、等級1は建築基準法レベル、等級2は等級1の1.25倍、等級3は1.5倍の耐震性能を示します。

宮崎県では等級2以上を選ぶことで、南海トラフ巨大地震や日向灘地震への備えを強化できます。

- 等級1:法令基準をクリア。コスト重視の基本性能。

- 等級2:学校や病院と同等。地域の防災拠点を想定。

- 等級3:最高レベル。消防署や警察署並みの耐震性。

基礎設計のポイント

地盤調査結果に基づき、適切な基礎形式と地盤改良を検討します。

宮崎県ではスウェーデン式サウンディング試験やボーリング調査を実施し、必要に応じて以下の工法を組み合わせます。

- ベタ基礎:面全体で荷重を受け止め、不同沈下を抑制。

- 布基礎+べたしき:コストと耐震性のバランス型。

- 地盤改良工法:柱状改良、表層改良で支持力を向上。

これらを組み合わせることで、宮崎県特有の地盤条件と地震リスクに対応した安定した基礎構造を実現できます。

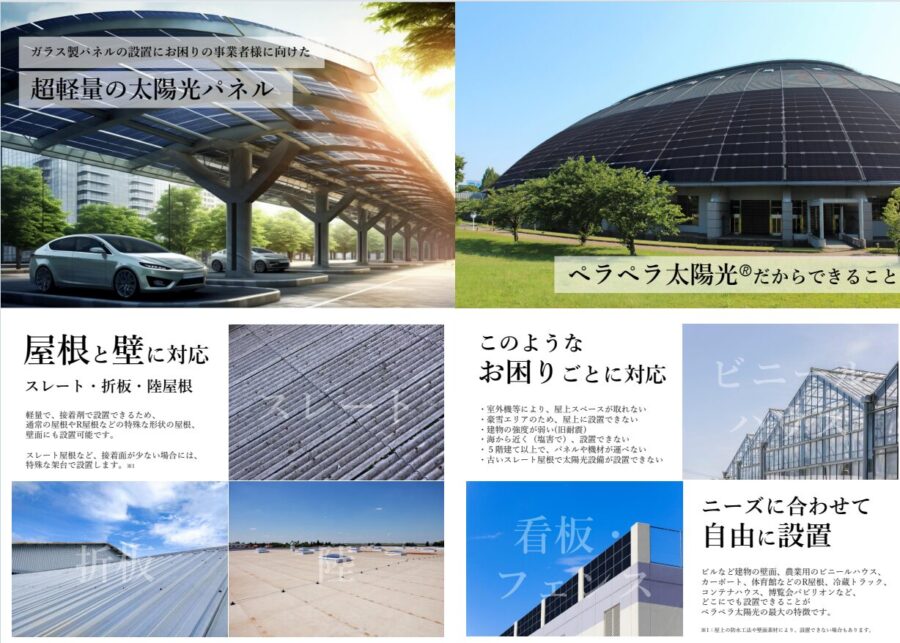

宮崎県で注文住宅の屋根の重量軽減を実現する軽量太陽光パネルと地震対策

宮崎県の地震対策において、建物にかかる水平力は屋根や外装の重量に比例して大きくなります。

軽量太陽光パネルを採用することで、屋根の荷重を抑え、揺れによる被害を軽減。

地震エネルギーを効率的に逃がす制震・免震システムとも相性がよく、総合的な耐震性能の向上が期待できます。

屋根の重量軽減が地震対策に及ぼす影響

建築基準法に基づく水平震度(Cs)を考えると、屋根荷重を1 m²あたり10 kg軽減すると、地震時に建物に作用する水平力を約0.1 kN/m²抑制可能です。

特に木造軸組工法では、上部構造の自重が軽いほど揺れのエネルギーが小さくなり、損傷リスクが低減します。

さらに、軽量化によって梁や小屋組への負担が減ることで、継手や金物接合部の劣化を抑えられ、長期的な耐震性能の維持にも寄与します。

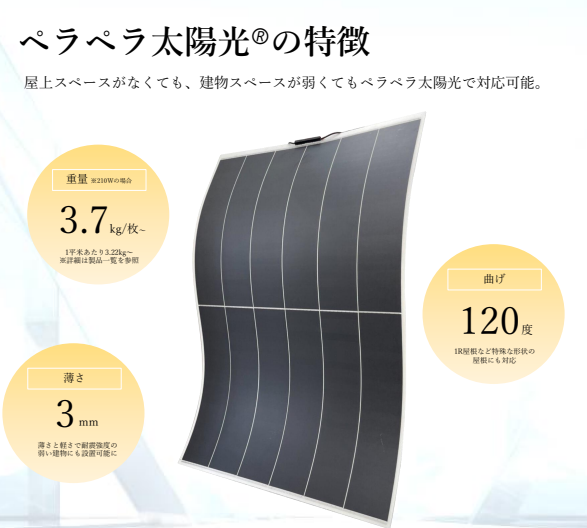

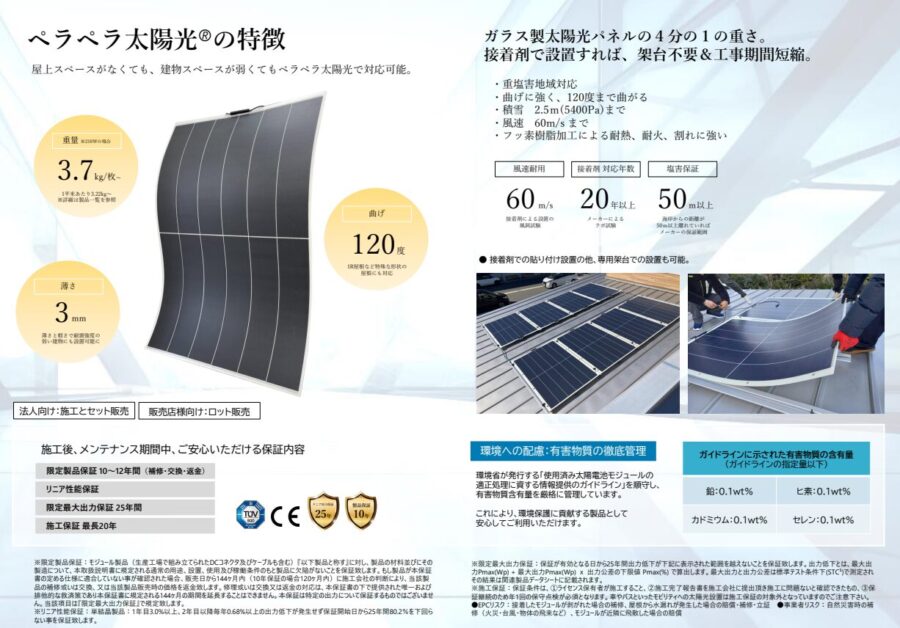

ペラペラ太陽光パネルの特徴とメリット

薄型・軽量化を追求した「ペラペラ太陽光パネル」は、従来型のシリコン系パネルに比べて1枚あたりの重量が30~50%低減。

以下の特徴があります。

- フレキシブル基板:アルミニウム合金や強化樹脂を採用し、耐衝撃性と耐風圧性を確保

- 低プロファイル構造:本体厚さ3 mmで屋根勾配への対応が容易

- 高耐候性:表面ガラス層と裏面バッカーで防水・防塵性能を強化

- 施工性:軽量かつ薄型のため屋根上作業がスピーディーになり、人件費削減も期待

これらの特長が、宮崎県の強風やさつまいも産地特有の塩害環境にも適応し、長期的に安定した発電を実現します。

軽量太陽光パネル選びのポイント

パネル選定時は、単に重量だけでなく耐震性能と発電効率、施工後のメンテナンス性も踏まえて比較検討しましょう。

| メーカー | モデル | 重量(kg/枚) | 発電効率(%) | 保証年数 | 価格の目安(円/W) |

|---|---|---|---|---|---|

| シャープ | NU-215NE | 16.5 | 19.7 | 25年 | 30~35 |

| パナソニック | VBHN241SJ33 | 17.8 | 20.3 | 25年 | 32~36 |

| 長州産業 | CS-285MX | 15.2 | 18.9 | 20年 | 29~33 |

| QCELLS | Q.PEAK duo ML-G9 | 18.3 | 21.4 | 25年 | 33~37 |

表のように、1枚あたり15~18 kgのパネルを採用すれば、瓦葺き屋根から金属屋根+薄型パネルへの切り替えで屋根荷重を1 m²あたり約20 kg減らせます。

選定の際は以下も確認しましょう。

- 鉛直荷重と水平荷重の両方を考慮した設計認証の有無

- 海岸部の塩害対策(耐塩害性フレーム・コーティング)

- 施工業者が工法説明・定期点検を行うアフターサポート体制

注文住宅の地震対策 基礎構造と制震免震システム

耐震構造の基本と耐震等級の選び方

注文住宅における地震対策でまず検討すべきは基礎構造と耐震等級です。

基礎構造は主に「布基礎」と「ベタ基礎」に大別され、布基礎は建物の壁下に帯状のコンクリートを打設する方式、ベタ基礎は床面全体をコンクリートで覆う方式です。

地盤が軟弱な場合は鋼管杭やコンクリート杭による杭基礎を併用し、地盤改良を行うことも重要です。

耐震性能は「住宅性能表示制度」の耐震等級で示され、等級1が建築基準法レベル、等級2が1.25倍、等級3が1.5倍の地震力を想定します。

宮﨑県の活断層分布や震度分布を踏まえると、災害リスクを抑えるには耐震等級2以上、可能であれば等級3を目指すのが安心です。

そのほか、壁量計算による耐力壁のバランス、筋かい配置、金物工法(ホールダウン金物や基礎パッキン)による接合部の補強も不可欠です。

構造計算ソフトによる確認申請では建物の偏心率やモーメントに注意し、揺れに強いバランス設計を行いましょう。

制震ダンパーと免震ベースの導入効果

制震システムは揺れエネルギーをダンパーで吸収し、建物への力を低減します。

主なダンパーにはオイルダンパー、粘弾性ダンパー、メタルダンパーなどがあり、各階の柱や梁に設置して振動を30~50%程度抑制します。

一方、免震ベースは建物と基礎の間に積層ゴムやすべり支承(アイソレータ)を挟み込み、地盤の揺れを一時的に遮断。

地震の初期微動を除く主要動を大きく緩和し、家具転倒や躯体の損傷リスクを低減できます。

| システム | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 制震ダンパー | 柱梁接合部に設置しエネルギー吸収 | 導入コストが免震より安価、既存構造への後付け可能 | 大地震時は効果低下、定期的な点検が必要 |

| 免震ベース | 基礎と上部構造の間に免震装置を配置 | 揺れを大幅に低減、建物への被害抑制に優れる | 初期コスト・メンテナンスコスト高、施工に技術とスペースが必要 |

屋根材別の重量比較と施工時のポイント

地震対策において屋根材の重量は建物全体の重心や揺れ幅に影響を与えます。

ここでは主要な屋根材の重量比較と、施工時に押さえておきたいポイントを解説します。

| 屋根材 | 重量(kg/m²) |

|---|---|

| 金属屋根(ガルバリウム鋼板) | 5~7 |

| スレート屋根(化粧スレート) | 20~25 |

| セメント瓦 | 35~40 |

| 陶器瓦(和瓦) | 45~60 |

| 薄型軽量瓦 | 25~30 |

金属屋根と軽量パネルの相性

ガルバリウム鋼板などの金属屋根は軽量であり、耐震性を高めるうえで有利です。

薄型太陽光パネルとの組み合わせも容易で、屋根全体の荷重を抑えられます。

特徴とメリット

金属屋根は断熱・防水性に優れ、施工が速い点が特徴です。

薄型パネルを直付けすることで取付金具を簡素化でき、耐風性能も向上します。

施工時の注意点

金属屋根は熱膨張を起こしやすいため、パネル取付金具に遊びを持たせることが重要です。

また、防音シートや断熱材を併用し、結露対策を強化しましょう。

瓦屋根の軽量化と補強方法

伝統的な陶器瓦やセメント瓦は重さがあり、地震時に大きな慣性力を生みます。

軽量瓦への葺き替えや下地強化で安全性を高められます。

軽量瓦の選択基準

薄型軽量瓦は粘土瓦に比べ30~40%軽量化されており、耐凍害性や防水性にも配慮されています。メーカーの耐風試験データを確認しましょう。

耐震補強のポイント

既存瓦屋根の場合、垂木や野地板の補強が必要です。

耐震用金物による留め付けや、全体に防水透湿シートを施工して下地を強固にすることが大切です。

スレート屋根や機能性屋根材での施工事例

化粧スレートや金属と樹脂を組み合わせた機能性屋根材は中量級で、デザイン性とコストバランスが良好です。実例を参考に施工ポイントを解説します。

施工事例紹介

宮崎市内の施工例では、化粧スレートに薄型太陽光パネルを架台レスで設置し、屋根荷重を25kg/m²以下に抑制。耐震等級3を維持しながら発電量も確保しました。

メンテナンスと耐久性

スレートは塗膜の劣化が早いため、定期的な再塗装が必要です。

一方、金属×樹脂複合材はメンテナンス周期が長く、長期的なコスト削減につながります。

宮崎県の補助金活用術 太陽光発電と地震対策の支援制度

宮崎県および市町村の助成金情報

宮崎県と主要市町村では、太陽光発電システムの導入や地震対策工事に対する助成金制度を設けています。制度の対象要件や補助額は自治体ごとに異なるため、早めの情報収集と申請準備が重要です。

| 自治体 | 制度名 | 対象事業 | 補助額 | 公募時期 |

|---|---|---|---|---|

| 宮崎県 | 再生可能エネルギー設備導入助成 | 太陽光発電システム、耐震補強工事 | 太陽光:上限20万円/kW、耐震:最大50万円 | 年度内随時 |

| 宮崎市 | 住宅省エネ設備導入補助金 | 太陽光発電システム、蓄電池 | 上限15万円/kW | 4月~5月 |

| 都城市 | エコ住宅改修支援事業 | 耐震補強、太陽光発電システム | 耐震:30万円、太陽光:10万円 | 5月~6月 |

| 延岡市 | 再エネ・耐震支援補助制度 | 太陽光発電システム、制震ダンパー設置 | 太陽光:5万円/kW、制震:25万円 | 6月~7月 |

補助金は予算に達し次第締切となるため、定期的に各自治体の公式サイトを確認し、必要書類を早めに準備しましょう。

国の太陽光発電補助金と減税制度

国が実施する支援策を併用することで、導入コストをさらに抑えることが可能です。以下の制度を活用し、税制優遇や交付金を受け取りましょう。

再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)

発電した電力を一定期間、固定価格で売電できる制度です。

売電単価は年度ごとに経済産業省が設定し、太陽光発電の場合は10~24円/kWh程度となります。

申請には事業計画の提出や系統連系の手続きが必要です。

住宅ローン減税

太陽光発電を搭載した住宅をローンで取得すると、年末ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。

最大控除期間は10~13年間で、最大控除額は400万円です。耐震等級2以上の取得が要件となる場合があります。

グリーン住宅ポイント制度

省エネ性能の高い住宅や再生可能エネルギー設備の導入に応じてポイントを発行し、家電や住宅設備と交換できる制度です。

太陽光発電を設置した場合は1kWあたり1万ポイントが付与されます。

申請受付は予算に達し次第終了となるため、早めの申し込みをおすすめします。

まとめ

宮崎県で注文住宅を建てる際は、活断層リスクを踏まえ耐震等級3以上を確保し、金属屋根+薄型軽量太陽光パネルで屋根荷重を軽減。

制震ダンパー導入や市町村と国の補助金活用でコスト抑制と安心を両立できます。

基礎はベタ基礎+免震ベース工法を採用し、建物の揺れを低減。瓦屋根軽量化やスレート屋根への変更で耐震性向上とコスト削減を両得。

実例では年間発電量20%増を実現しています。

さらに、太陽光発電の住宅用控除や固定資産税減額で負担軽減が可能です。