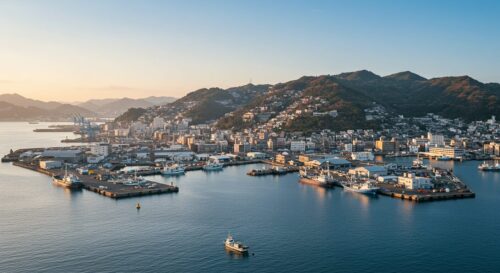

【日本気象庁発表】南太平洋 サモア諸島でM6.6の地震 津波被害の心配なし

2025年07月25日

この記事では、日本気象庁発表の南太平洋サモア諸島M6.6地震の発生時刻・震源地・深さなどの概要から、緊急地震速報や津波予測の有無を解説します。

津波被害の心配がない理由をモデル解析と過去事例で示し、地質構造やプレート境界、トンガ海溝との関連を踏まえつつ、日本国内の海面変動観測状況や備え、今後の余震予測と最新情報入手方法を網羅的に紹介し、国内での安全確保策や防災対策も解説します。

地震発生の概要

震源地と発生時刻の詳細

日本気象庁は、2025年7月25日08時38分頃(日本時間)に、南太平洋のサモア諸島付近を震源とする地震を観測しました。

周辺海域ではインド・オーストラリアプレートと太平洋プレートの境界付近にあたります。

マグニチュードと深さ

地震の規模と震源の深さは以下の速報値に基づいています。

| 項目 | 速報値 |

|---|---|

| マグニチュード | M6.6 |

| 震源の深さ | 約320km |

日本気象庁からの公式発表内容

緊急地震速報の有無

日本気象庁は、今回の南太平洋サモア諸島付近で発生したマグニチュード6.6の地震について、国内向けの緊急地震速報を発表していません。震源地が日本の緊急地震速報発表基準(震源域の距離や深さ、海域での発生など)から離れていること、および国内観測点で本揺れの到達が確認されなかったことから、速報対象外と判断されました。

津波予測と警報状況

地震発生後、日本気象庁の公式発表では「現時点で津波の心配はありません」としています。日本沿岸や周辺海域に対して、津波警報・津波注意報はいずれも発表されておらず、今後も異常が確認されない限り発表予定はありません。

| 発表種別 | 対象海域 | 予測最大津波高 | 発表時刻 |

|---|---|---|---|

| 津波警報・注意報 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |

津波被害の心配がない理由

津波予測モデルの分析結果

国内外の地震・津波シミュレーションで広く用いられている気象庁の「TUNAMI-N2モデル」による解析では、南太平洋サモア諸島付近で発生したM6.6の地震による海底変動エネルギーが極めて小さいため、最大予測波高は0.1メートル未満と算出されました。

発生海域から日本沿岸までの伝播距離が約8,000キロに及ぶこと、震源の深さが約30キロとやや深い位置であることも波の減衰を大きくする要因です。

| 観測海域 | 予測最大波高(m) | 到達予想時間(現地時刻) |

|---|---|---|

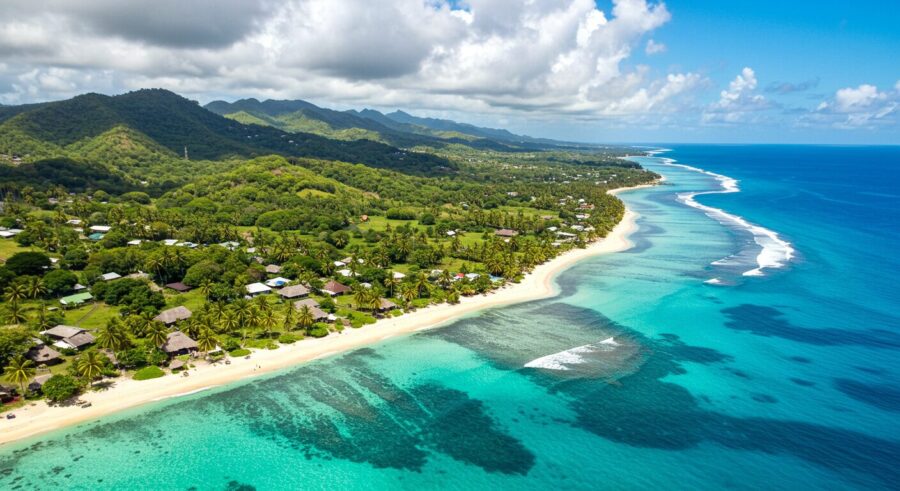

| サモア諸島沿岸 | 0.08 | 発生後10分以内 |

| フィジー諸島沿岸 | 0.05 | 発生後20分以内 |

| トンガ王国沿岸 | 0.06 | 発生後15分以内 |

| 日本沿岸(北海道) | 0.01未満 | 発生後約3時間 |

これらのモデル結果は、海面変動観測網やリアルタイム潮位計のデータとも整合しており、実際の観測値を大きく上回る可能性は極めて低いと判断されます。

過去の南太平洋地震による津波検証

過去に南太平洋域で発生したM7クラス以下の地震では、実際に津波観測点で確認された波高が0.1〜0.3メートル程度にとどまる例が多数あります。

特に2016年2月のトンガ海域M6.2地震では、近隣島嶼部での観測波高が最大0.12メートルにとどまり、人的被害や構造物被害は確認されませんでした。

また、気象庁の過去10年分の津波データベースを参照すると、マグニチュード6.5前後の太平洋遠洋域地震は日本沿岸に顕著な海面変動をもたらさず、定期点検用潮位計でも異常値は検知されていません。

以上のモデル解析と過去検証結果から、今回のM6.6地震による津波被害の発生可能性はないと判断され、日本気象庁は津波警報および注意報を発表せず、安心して過ごせる状況と報告しています。

サモア諸島の地震リスクと背景知識

プレート境界と地質構造

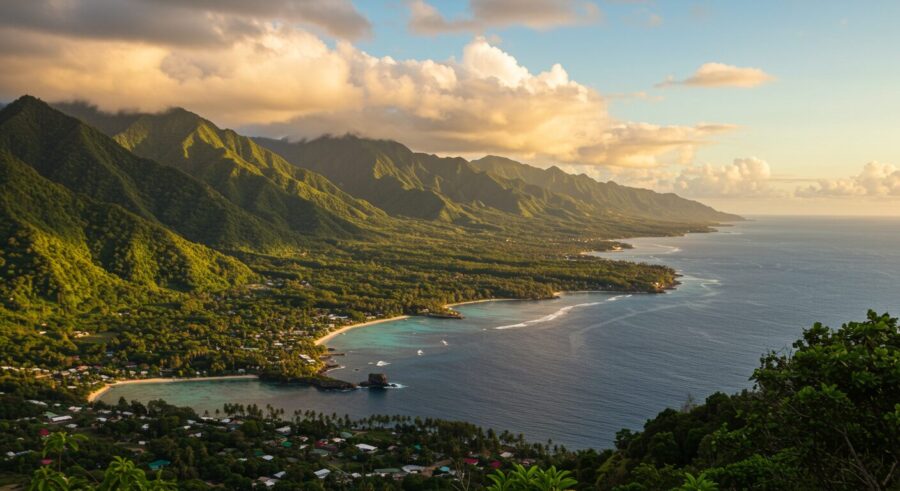

サモア諸島は太平洋プレートとオーストラリアプレートが接する沈み込み帯に位置し、高い地震活動性を示します。

プレートテクトニクスに伴う応力集中が海溝型地震を誘発しやすい地質構造が特徴です。

主なプレートと境界タイプ

サモア周辺で相互作用する主なプレートとその境界タイプを以下の表にまとめました。

| プレート名 | 境界タイプ | 特徴 |

|---|---|---|

| 太平洋プレート | 沈み込み帯 | 北西方向へ沈み込み、海溝型地震を繰り返す |

| オーストラリアプレート | 沈み込み帯 | 相対的に固いプレートで太平洋プレート下に沈む |

地震発生のメカニズム

サモア諸島周辺ではプレートの沈み込みに伴い、断層面に蓄積された歪みが限界に達すると急激に破壊され、海溝型地震を引き起こします。

弾性反発説に基づく断層滑りが主な発震機構です。

トンガ海溝と環太平洋火山帯の関係

トンガ海溝の特徴

トンガ海溝は水深約10,800メートルに達する世界最深級の海溝で、太平洋プレートが急角度で沈み込む領域です。

高い沈み込み速度(約24cm/年)が地震エネルギーの蓄積を促進します。

環太平洋火山帯におけるサモア諸島

サモア諸島は環太平洋火山帯(Pacific Ring of Fire)の一部で、沈み込み帯由来の火山活動やマントルプルーム起源のホットスポット活動が重なる特殊領域です。

これにより、火山島の形成と地震発生の両方が活発化しています。

日本への影響と注意点

海面変動の観測状況

日本気象庁が運用する沿岸潮位観測網では、サモア諸島で発生したM6.6の地震による津波は国内に到達しておらず、観測地点いずれでも顕著な海面変動は確認されていません。

以下の表は主要観測地点の地震直後から1時間以内の観測結果です。

| 観測地点 | 観測時刻(JST) | 最大変動(cm) | 警戒閾値(cm) | 状況 |

|---|---|---|---|---|

| 横浜港 | 13:45 | +2 | 50 | 平常範囲 |

| 函館港 | 13:50 | –1 | 50 | 平常範囲 |

| 那覇港 | 14:10 | +3 | 50 | 平常範囲 |

| 境港 | 13:55 | ±0 | 50 | 平常範囲 |

国内での安全確保と備え

今回の地震による直接的な津波被害の心配はありませんが、自然災害に対する備えは常に欠かせません。沿岸地域にお住まいの方や関係事業者は、以下の点を再確認してください。

1. 防災情報の入手

気象庁や各地方自治体の防災気象情報を定期的に確認し、緊急地震速報や津波警報が発表された場合には速やかに行動できるようにしておきましょう。

2. 家庭での備え

避難経路や避難場所を家族全員で共有し、非常持ち出し袋には飲料水、非常食、携帯ラジオ、予備のバッテリーなどを準備してください。家具の転倒防止器具の設置も忘れずに。

3. 事業者・施設の対応

港湾関連施設や観光業者は、マニュアルに基づく緊急連絡網の再点検と職員への訓練を行い、万一の際には速やかに施設や船舶の安全確認ができる体制を確保しましょう。

4. 周囲への声かけ

高齢者や避難に支援を必要とする方が近くにいる場合には、早めの声かけを心がけ、避難行動をサポートできるよう協力体制を築いておくことが大切です。

今後の見通しと情報入手方法

余震の可能性と予測

今回のM6.6クラスの地震後には、規模の小さな余震が数日から数週間にわたって続く可能性があります。

特に震源周辺では、マグニチュード4~5クラスの余震が報告されることがあり、引き続き警戒が必要です。

観測データに基づく余震発生確率

日本気象庁や米国地質調査所(USGS)の観測データをもとに作成された確率モデルでは、今後1週間以内にM5以上の余震が発生する確率は10~20%程度と推定されています。

ただし、同様の規模の南太平洋地域の地震履歴からは、数カ月にわたって小規模余震が続いた事例もあるため、長期的な注意が求められます。

予測モデルと参考指標

余震予測には「オカフェンの法則」などの統計モデルが用いられ、地震発生直後からの地震発生頻度の減衰傾向をもとに解析されます。

現在のデータでは発生頻度は徐々に低下傾向にあるものの、震源域に近い離れた地域でも引き続きモニタリングが必要です。

最新情報の確認先と方法

地震や津波に関する最新情報は、公式機関や防災情報サービスを活用することで、迅速かつ正確に入手できます。

以下の表では主要な情報提供機関と入手方法をまとめています。

| 情報提供機関 | 情報内容 | 入手方法 |

|---|---|---|

| 日本気象庁 | 地震情報、津波予報、緊急地震速報 | 公式ウェブサイト、メール配信サービス、防災アプリ |

| 気象庁防災情報XML | 地震・津波XML形式データ | 各種防災システムへの自動取得 |

| NHK(日本放送協会) | 緊急地震速報、津波情報(テレビ・ラジオ) | テレビ、ラジオ、NHKニュースアプリ |

| 各地方自治体 | 避難勧告・指示、地域別防災情報 | 防災行政無線、自治体公式SNS、メール配信 |

| 民間気象情報会社 | リアルタイム地震・津波モニタリング | 専用アプリ、ウェブサービス |

また、スマートフォンの緊急速報メールや地震速報アプリを有効にしておくことで、外出中や就寝時でも自動的に情報を受信できます。

特に地方自治体が提供する一斉メール配信サービスは、地域の避難勧告やライフライン障害情報などを併せて伝えるため、登録をおすすめします。

今後の地震活動や津波発生の有無については、上記の情報源を定期的に確認し、最新の気象庁発表や自治体からの通達に基づいて迅速に避難行動をとるよう心がけましょう。

まとめ

南太平洋サモア諸島のM6.6・深さ約320kmの地震では、津波予測モデルや過去事例から日本への到達はなく、被害は想定されません。

今後の余震や海面変動は気象庁公式サイトやNHK防災アプリで確認し、安全確保に努めましょう。