住宅建築はこれからどうなる?2025年まで値上がりの理由と今後の動向を解説

2025年06月17日

住宅建築費がなぜ上昇を続けているのか、その原因や今後の値動き、2025年までの見通しを徹底解説します。材料費や住宅ローン金利、世界経済の動向を踏まえ、専門家の最新予測とともに、いつ建てるべきか、賢くコストを抑えるポイントもお伝えします。

住宅建築費用はなぜ上がっているのか

住宅需要・住宅ローン金利と供給網

近年、住宅建築費用の高騰が大きな社会問題となっており、その要因は多面的です。まず、日本国内における住宅需要が増加傾向にあります。コロナ禍以降、自宅の快適性を重視した住み替えや新築需要が高まる中、2023年〜2024年は歴史的な低金利政策も相まって、住宅ローンの利用者が増加しました。しかし、日本銀行による金融政策の見直しによって今後住宅ローン金利が上昇するリスクがあり、購買層の消費意欲に今後変化が生じる可能性も火種となっています。

一方で、住宅建築の供給側に目を向けると、建築資材の供給網に深刻な課題があります。新型コロナウイルスの影響で世界的な物流が停滞し、建築に必要な資材が安定して調達できない期間が続きました。また、ロシアによるウクライナ侵攻、アメリカと中国の政治的・経済的対立など、国際情勢の影響も資材供給の不安定さに拍車をかけています。その結果、建築工程の遅延や資材コストの上昇を招き、総じて住宅建築費用の高騰に直結しているのです。

木材・鉄鋼・セメントの価格推移

住宅建築の主要資材である木材・鉄鋼・セメントの価格は、2020年以降上昇トレンドが続いています。以下は、過去5年と今後予測をまとめた建築資材価格比較の表です(2020年=100を基準):

| 建築資材 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年(予測) | 2025年(予測) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 木材 | 100 | 140 | 160 | 150 | 145 | 140 |

| 鉄鋼 | 100 | 130 | 155 | 160 | 150 | 145 |

| セメント | 100 | 120 | 130 | 135 | 140 | 138 |

2021年にはウッドショックと呼ばれる世界的な木材価格の高騰が日本にも波及し、その後も鉄鋼・セメント価格が追随。鉄鋼は中国やインドなど新興国のインフラ投資拡大、セメントはエネルギーコストや環境規制強化による製造コスト増が背景です。

今後も世界的な需要増・供給制約が解消しなければ、2025年までは価格下落の余地が限られています。「建築費高止まり」は今後も続く懸念が強いといえるでしょう。

世界経済・国際情勢の影響

さらに、住宅建築費用にはグローバルな経済変動や国際情勢も強い影響を及ぼします。例えば、ウクライナ戦争による資源・エネルギー価格の高騰、米中対立の激化による世界経済の不安定化、急激な円安による輸入資材コストの上昇などが、国内の住宅建築市場へ直接的な悪影響を与えています。

直接の資材価格だけでなく、原油高などのエネルギーコストが運送・製造すべての工程に派生して上乗せされ、原材料費の上昇や物流停滞が住宅建築の現場負担を増大させています。また、世界経済のインフレ傾向が続く限り、国内における住宅建築もコスト増大傾向が止まりにくいという構造的問題を孕んでいます。

このように複数の要素が複雑に絡み合い、住宅建築費用は世界経済の影響を大きく受けて変動しています。住宅価格の動向やコスト見通しを判断する際は、国内の材料事情だけでなく国際情勢の変化にも目を向けることが重要です。

資材別に見る値上がりと現場への影響

近年、住宅建築費用の上昇が続いている最大の背景には、主要な建築資材である木材・鉄鋼・セメントの価格高騰があります。ここでは各資材ごとの値上がりの実態と、それが建築現場に与えている影響を詳しく解説します。あわせて、物流費・エネルギーコストの観点からも現場での課題を整理します。

木材の国産vs輸入と価格推移

住宅建築に欠かせない木材は、2020年以降、「ウッドショック」と呼ばれる世界的な供給逼迫により価格が大幅に上昇しました。日本ではスギやヒノキといった国産材と、アメリカ・カナダ・ロシア・東南アジアからの輸入材が住宅市場で使用されています。

| 木材の種類 | 主な特徴 | 2020~2024年の価格推移 | 現場への影響 |

|---|---|---|---|

| 国産材 | スギ・ヒノキ・カラマツ等、日本の森林資源を活用 | 物流費高騰・需要増で小幅上昇、価格は比較的安定 | 輸入材不足時に代替需要増加、森林整備の強化が課題 |

| 輸入材 | 米松・SPF材等、北米・東南アジアなどから輸入 | 2021年ピーク後、緩やかに下落傾向も高止まり | 円安・海上運賃高騰により調達コスト増、生産工程の遅延も |

こうした価格変動は、木造住宅の坪単価や納期遅延リスクの高まりを招いており、特に小規模工務店ほど調達コスト転嫁が困難な現状があります。

鉄鋼、セメントの世界動向と費用増大

鉄鋼は、鉄筋コンクリート住宅や基礎部分の補強に欠かせない資材です。ここ2~3年は中国やインドの都市開発ブーム、原材料輸送コスト増、為替変動が重なり価格高騰が続いています。加えて、セメントはエネルギーコスト・石炭・石灰石価格の上昇に直結しており、2024年時点でも例年を上回る価格水準で推移しています。

| 資材 | 価格推移(2020年比) | 主な要因 | 現場への影響 |

|---|---|---|---|

| 鉄鋼 | +45~60%高 | 世界需要・原料価格・輸送費・円安 | 鉄骨造建築コスト増・規模縮小の検討・受注辞退ケースも |

| セメント | +30~40%高 | 燃料・電力・運搬費・環境規制対応 | 基礎・外構工事費用増、低価格グレード切替増加 |

建設現場では、これら資材コストの上昇に耐えかね、設計変更やスケールダウン、発注延期などのケースが目立っています。

物流費・エネルギーコストの変化

建築資材の価格高騰には、資材単価そのものだけでなく、物流費・エネルギーコストの増大が大きな影響を与えています。特に、燃料費高騰や物流ドライバーの人手不足は、資材調達価格引き上げの主要因となっています。

- 海上輸送費の増加…コロナ禍や国際情勢緊張で運賃が2~3倍へ

- 国内トラック運賃上昇…2024年問題による労働時間制限で運送費増大

- 発電コスト・ガソリン・LPガス価格…原材料供給だけでなく現場の重機・機械稼働コストが増

結果、現場への納材遅延や輸送費の価格転嫁が常態化。材料費だけでなく全体工費が押し上げられ、住宅購入者の負担増・事業者の利益圧迫へとつながっています。

現場の対応と今後の懸念

これら資材コスト上昇の波を受け、現場対応としてはコスト縮減型の設計変更、安定供給できるルートの確保、国産資材への切り替え検討が進みつつあります。今後も資材価格の高止まり、為替変動、世界的な供給遅延が続けば、住宅着工件数の減少や建築需要の抑制、現場負担増加など深刻な影響が続く可能性があります。

材料費高騰の終焉はいつ?将来予測と専門家の見通し

2023年以降、住宅建築に使用される木材や鉄鋼、セメントなど主要な建築資材の価格上昇は、多くの施主や業界関係者にとって大きな関心事となっています。では、この材料費の高騰はいつまで続くのでしょうか。本章では、現在の市場動向と今後の予測、さらに専門家による分析を基に、2025年以降の見通しを詳しく解説します。

2025年までの価格高止まりシナリオ

足元の建築資材価格は、依然として高い水準で推移しています。その背景には、ウクライナ情勢や米中関係の緊張、エネルギー価格の高騰、そして円安による輸入コストの増大が複合的に影響しています。こうした要因から、2024年から2025年にかけても、資材価格が大幅に下がる可能性は低いと見られています。

| 主な価格高止まり要因 | 具体的な影響 |

|---|---|

| ウクライナ・中東などの地政学リスク | エネルギー・原材料コストの高騰 |

| 為替変動(円安基調) | 輸入資材コストの増大 |

| インフレ圧力と世界的需要 | 需要過多による供給不足 |

| 物流コストの上昇 | 国内輸送費と海上運賃の増加 |

このような複数の要因が絡み合う中、2025年までは「高止まり」の状態が続くという見方が業界でも主流です。

価格調整が始まる時期のポイント

一方で、今後価格が調整に向かう可能性も徐々に指摘されています。住宅着工件数の減少や、各国政府のインフレ抑制策、サプライチェーンの正常化が進めば、材料費は緩やかに落ち着くことも予測されます。

| 価格調整が始まる主な要因 | 見通し |

|---|---|

| 住宅需要の落ち着き | 住宅ローン金利の上昇や所得動向を受けた着工数減少で需給バランスが改善 |

| インフレ対策の効果 | 各国の利上げや金融引き締めにより資材コストが抑制 |

| サプライチェーンの回復 | 物流網の混乱が収束し、安定調達が進む |

| エネルギー価格の下落 | 原油・ガス価格が落ち着き、製造・運搬コストが縮小 |

特に2025年後半から2026年前半にかけて、これらの条件がそろえば、徐々に価格調整が始まる可能性が高まります。ただし、供給網の完全な復旧やインフレ収束までには一定の時間がかかることも想定されます。

為替・国際紛争・インフレの収束時期

住宅建築費用の大きな変動要因となっているのが、「為替」「国際紛争」「インフレ」という三つの外部要因です。これらの収束が何年ごろ見込まれるかによって、今後の材料費トレンドは左右されます。

| 外部要因 | 現在の状況 | 今後の予測 |

|---|---|---|

| 為替(円安) | 2023年以降、1ドル=140円台〜150円台の円安水準で推移 | 日本銀行の金融政策次第で円高に戻る可能性もあり |

| 国際紛争(ウクライナ、パレスチナ他) | 資源産地の安定性が揺らいでいる | 2025年以降の停戦交渉進展によってはエネルギー・原材料市況も安定化 |

| インフレ率 | 各国で高水準維持、利上げで抑制傾向も | 2025~2026年にかけてインフレ圧力の後退が期待 |

実際、国土交通省の資材価格動向レポートでも、国内外の経済変動が価格に与える影響が特に大きいとされています。これら外部要因が同時に収束するタイミングこそが、本格的な材料費安定のカギになるといえるでしょう。

総じて、2025年いっぱいは材料費が高水準で推移するものの、世界経済や地政学リスクの緩和、インフレの収束によって、2026年以降は徐々に価格が調整・安定化する見通しです。しかし、大幅な値下げではなく、あくまで「緩やかな落ち着き」で推移する可能性が高いため、住宅建築を検討する際は最新の動向と専門家のアドバイスも踏まえて、計画的な判断が重要となります。

住宅建築を検討するならいつ?今やるべきアクション

住宅ローン金利の動向を読む

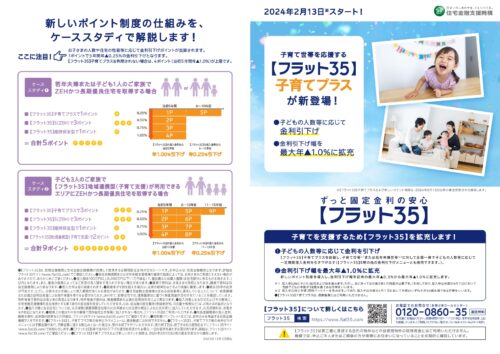

2025年までの住宅ローン金利は、日銀の金融政策や世界的なインフレ状況、米国の金利動向に大きく左右されます。現時点では変動金利・固定金利ともに、2024年〜2025年を境に徐々に上昇傾向が見込まれています。そのため、金利が低い今のうちに住宅ローンを組むことが、返済総額を抑えるうえで有利になる可能性が高いです。特に予算計画を立てる際は、金融機関の金利予想やローンシミュレーションを活用し、無理のない計画を心がけましょう。

| 年 | 住宅ローン固定金利(主要銀行/予測) | 住宅ローン変動金利(主要銀行/予測) |

|---|---|---|

| 2024年 | 1.2%〜1.7% | 0.3%〜0.5% |

| 2025年 | 1.5%〜2.0% | 0.4%〜0.6% |

| 2026年 | 1.8%〜2.3% | 0.5%〜0.7% |

ただし、今後も短期間で急激に金利が上昇するシナリオは考えにくいため、自身のライフプランに合わせて金利タイプを慎重に選択し、固定と変動のメリット・デメリットも十分に把握しておくと安心です。ローン審査に影響する「借入希望額」「年収」「勤続年数」などの要素も含めて早めに準備を進めましょう。

新築・中古住宅の選択肢比較

2025年にかけて住宅価格は高止まりが予想されるため、「新築」へのこだわりだけでなく、「中古住宅+リノベーション」を含めた柔軟な選択肢を検討することが現実的です。新築・中古の住宅市場動向、それぞれのメリット・デメリットを早めに把握しましょう。

| 項目 | 新築住宅 | 中古住宅 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 高め(材料費・人件費上昇の影響) | 比較的安価、リフォーム費用が追加 |

| 維持管理 | 最新の省エネ・耐震基準で管理の手間が少ない | 耐震・断熱性能の確認とメンテナンスが必要 |

| 資産価値 | 築浅は査定価格が高い | 立地やリフォームの質で上下 |

| 補助金・優遇 | こどもエコすまい支援事業など多数 | 住宅ローン減税、リフォーム補助制度の利用可 |

現在は中古住宅を購入しリノベーションすることで、希望エリアや条件の物件を安価に手に入れる方法も有効です。国や自治体の支援制度も拡充されているので、国土交通省「中古住宅・リフォーム支援制度」など最新情報をチェックしましょう。

賢いコストダウン術と注意点

資材・施工費のコストダウンポイント

住宅建築コストを抑えるには、以下の工夫や取り組みが有効です。

- 間取りや設備の過剰投資を避ける:シンプルな設計や標準仕様活用で無駄なコストを削減

- 国産材や地域密着型業者の活用:輸送コスト低減や安定した供給を見込む

- 複数業者からの相見積もり取得:価格・サービスの違いを比較し、交渉材料に

- 補助金・助成金の有効活用:省エネ住宅・ZEH・バリアフリー工事など各種制度を利用

国・自治体による「こどもエコすまい支援事業」や「長期優良住宅」、「リフォーム支援」など、利用できる補助金は随時変更されるため、経済産業省「住宅関連の補助金・優遇制度」などで定期的に情報を確認しましょう。

今後の予測を踏まえた注意点

- 資材価格・人件費の変動リスクが契約後に直撃しないよう、価格約束や変動条項の内容を契約前に必ず確認する

- 住宅ローンを無理に借り過ぎず、金利上昇リスク・返済計画を現実的に試算する

- 希望条件と予算のバランスを明確化し、本当に必要な設備・仕様に絞り込む

- 将来的な維持修繕費(ランニングコスト)や税制の変化も見据えて総合的な資金計画を立てる

2025年まで値上がり傾向は続く見通しですが、市場や金融動向は急激に変化する場合もあります。こまめな情報収集と、柔軟な対応力がコストダウン・満足度向上につながります。信頼できる住宅会社やファイナンシャルプランナーと連携することも検討しましょう。

まとめ

2025年まで住宅建築費の値上がりは続く可能性が高いとされています。その主な要因は、木材や鉄鋼、セメントなど資材費の高騰や、円安、物流費・エネルギーコストの上昇にあります。今後、国際情勢やインフレが落ち着くことで徐々に価格調整の兆しも見込まれますが、すぐの値下がりは期待できません。住宅取得を検討する場合、コスト動向やローン金利をよく確認し、賢い判断と対策が重要です。