建設中×地震対策!バンコクビル倒壊を教訓に、安心・安全な住まいづくりのための備えとは

2025年03月29日

昨日発生したバンコクの建設中ビル倒壊事故を契機に、地震への備えが国際的な課題となります。

本記事では建設中の建物が地震に弱い理由や対策、日本の耐震基準の最新情報などを解説。この記事を読むことで、地震大国である日本において建設中にできる具体的な備えと、安心・安全な住まいづくりのための教訓を得ることができます。

目次

バンコクビル倒壊事故とは何だったのか

事故の概要と発生した背景

タイ・バンコク郊外で建設中だった高層商業ビルが、突如として倒壊する事故が発生しました。この事故により、建設作業に従事していた作業員が負傷、死亡するという痛ましいことになりました。

突如として発生した地震による振動との因果関係も現地報道や専門家により検討されています。

バンコクにおける建設中の地震リスク

タイ全土は一般的には地震の少ない地域と認識されていますが、近年はミャンマー・ラオス国境付近を震源とする中規模の地震がバンコクにも届くようになっており、都市計画における耐震性の見直しが急務とされています。バンコクは沖積層が厚く、地盤が柔らかいため、震動の長周期化・増幅が起こりやすく、建物倒壊のリスクが高まります。

特に建設中の建造物では、耐震構造が完成していない状態で地震に見舞われると、構造躯体の不均衡や仮設支持体の不備などが連鎖的な崩壊を招く恐れがあります。今回の事故は、このようなリスクが顕在化した象徴的なケースとなりました。

日本国内でも起こりうる建設中の地震倒壊リスク

日本は世界的に見ても有数の地震多発国であり、過去には建築中の構造物が地震によって倒壊・損壊する事例も報告されています。特に大断層帯付近での開発や再開発が進む都市部では、建設中の建物が震源地に近い状態で突発的な地震に遭遇するリスクが否定できません。

以下のような要因が、日本国内においてもバンコク同様の倒壊事故が発生する背景となり得ます。

| 想定されるリスク要因 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 構造躯体の未完成 | 支点間の支持能力不足による構造的脆弱性 |

| 仮設足場・支保工の不安定性 | 震動時に重量負荷を支えきれず崩落につながる |

| 施工工程の遅延・計画不備 | 荷重分散が適切に設計されていないまま建設が進行 |

| 現場の安全管理体制の不足 | 早期避難や作業停止の判断が遅れ、人的被害に |

したがって、日本国内で建築中のビルにおいても、常に地震への備えを行い、計画設計・施工・管理すべてのフェーズで地震リスクを踏まえた対策が必要不可欠です。

建設中の建物が地震に弱い理由

耐震構造が未完成であることによる弱点

建設中の建築物は、耐震構造がすべて完成していないため、本来備えるべき耐震性能を十分に発揮することができません。耐震壁や柱、梁、基礎などが部分的にしか完成していない状態では、全体の構造的バランスが取れておらず、わずかな地震動でも大きな揺れや変形・倒壊の原因となります。

特に中高層建築物では、上層部を支えるための剛性や靭性が意図通りに構成されていない段階では、応力が局所的に集中しやすく、崩壊を引き起こすリスクが高まります。また、コンクリートの養生が十分でなかった場合、設計強度に達していない部材が破断する可能性もあります。

資材配置や仮設構造の問題点

建設現場では、鉄骨・コンクリート・足場材料・仮囲いなど多種多様な資材が現場内に保管・設置されています。これらが地震時に転倒・落下することで、建物構造を損傷させたり作業員の安全を脅かすリスクがあります。

特に、重量物の仮置きや高所に設置された足場材などは、不安定な支持状態であることが多いため、小規模な揺れでも崩落事故につながりかねません。

| 主な仮設構造 | 地震発生時のリスク | 対策例 |

|---|---|---|

| 足場 | 倒壊・落下による労働災害 | 控え材の設置、定期点検の導入 |

| 仮設事務所 | 転倒・移動による周囲設備への被害 | アンカーやベースプレートによる固定 |

| 資材ヤード | 重量物の転倒・落下 | 収納棚の耐震固定、重量配分の最適化 |

また、資材の一時保管場所の選定が不適切な場合、避難経路を遮断したり、倒壊時の二次被害につながることがあります。施工前のレイアウト設計から地震リスクを考慮した配置計画が求められます。

地盤への影響とその備え

建物の安全性を左右する大きな要素のひとつが地盤の強度や安定性です。建設中はまだ地下基礎工事が完了していない段階が存在し、その途中で地震が発生すると、地盤の液状化、支持層の変形、杭の損傷などが生じる恐れがあります。

特に地下階を伴うビルや大型構造物では、山留め(やまどめ)工事による仮設壁や掘削された地盤が地震振動によって崩れるリスクが高く、地中内の鉄筋やベースコンクリートへのダメージが発生する場合もあります。

以下は、一般的な地盤状況に応じた地震時の影響と対策のまとめです。

| 地盤の種類 | 想定される影響 | 備え・対策 |

|---|---|---|

| 埋立地 | 液状化・沈下 | 砂杭・砕石パイルなど地盤改良の実施 |

| 軟弱地盤 | 不同沈下・構造体の偏心 | 支持層までの杭基礎の採用 |

| 岩盤地盤(硬質) | 地盤の反射波による揺れ増幅 | 建物の振動特性を考慮した構造設計 |

加えて、地盤調査の結果や地震動解析に基づく施工スケジュール調整は、予期せぬ揺れに対して十分な備えとなります。また、地盤改良を行っても完全にリスクをゼロにすることはできないため、施工段階に応じた点検と監理体制の強化が不可欠です。

バンコクのケースから学ぶべき地震対策の教訓

構造計算と設計段階での地震対策の重要性

タイのような地震リスクが比較的低い地域でも、近年のプレート境界における地震活動の増加により、構造安全性の過信は致命的な結果を招き得るという教訓が得られました。

設計時点から、日本の「限界耐力計算法」のような解析手法や、第二次設計段階での反復検証が省略されていた可能性が指摘されています。

また、設計段階での詳細な地盤調査と、それを基にした基礎構造の検討も欠かせません。日本国内でも液状化が想定されるエリアや埋立地周辺では、設計の初期段階から地震時挙動を意識した地盤改良計画が求められています。

日本の設計基準に照らした反省点

| 設計要素 | バンコクの事故時の対応 | 日本の標準対応 |

|---|---|---|

| 地震荷重の考慮 | 風荷重中心で地震を軽視 | 建築基準法での必須検討 |

| 地盤調査 | 表層土のみ簡易調査 | 標準貫入試験・ボーリングなど詳細調査 |

| 構造検証 | 一次設計のまま着工 | 断面検定、構造安全性検査の実施 |

現場管理・施工管理における見直しポイント

倒壊事故の原因のひとつとして、現場管理体制の不備も挙げられています。構造補強材の設置が設計図通りに行われておらず、一部資材の材質も不適合であった疑いがあります。このことから現場ごとの品質管理と施工監査の仕組みが非常に重要であると再認識されました。

日本では「施工管理技士」や「主任技術者」といった公的な資格による現場のマネジメント体制がありますが、バンコクでは人材不足や外注依存もあって、十分な技術者による監督が実施できていなかったと報告されています。

チェック体制の導入が事故防止に必須

第三者機関による中間検査・竣工検査の導入は、目視では見逃されがちな構造補強の欠損や、図面との不整合を防ぐ有効な方法です。また、施工工程ごとの進捗に応じた「施工ステップ検査チェックリスト」の運用が企業内監査として推奨されます。

協力業者と連携した危機管理体制の整備

今回のバンコク事故では、地震時における連携体制の混乱も人的被害の拡大要因となりました。施工を担っていた下請け企業が外国籍社員で構成されていたことや、緊急時の避難ルートが明示されていなかったことが、混乱を招いたと報告されています。

日本の建設業界では、主体企業と協力業者が共同で災害時対応マニュアルを策定し、定期的に訓練を行うことが一つの指針とされています。これにより、災害発生時に即座に安全確保行動が取れる体制を整えることが可能となります。

災害時の情報連携のためのポイント

- 現場内全スタッフへのリアルタイム連絡網(SMS・無線等)の整備

- 言語の異なる労働者に応じた多言語マニュアルの作成

- 防災演習時の動画記録による共有教育の実施

特に近年の建設業界では外国人技能実習生や特定技能外国人などの外国籍労働者が多数現場に従事しているため、言語の壁を越えた安全教育も大きな課題です。バンコクのケースから、日本でもそうした現場の多様性に応じた危機管理体制の構築が急務であることが分かります。

建築中でも実施可能な地震対策の具体例

地震時に備えた仮設構造の補強法

建築中は最終的な耐震構造が未完成なため、仮設の防災対策が重要となります。仮設足場・仮囲い・足場板・支保工などの構造物は、地震時に倒壊・崩落しやすいため、あらかじめ耐震性を加味した設計と補強を講じる必要があります。特に高層建築では振動の増幅が生じやすく、揺れを吸収しやすい高張力鋼材の使用、支持部分のジョイント補強、支柱間の斜め補強材(ブレース)設置などが有効です。

また、仮設構造物は気象条件や地盤状況によっても安定性が左右されるため、施工開始前に構造安全性を第三者機関により審査・確認するプロセスを導入することが望ましいといえます。

建設中の建物における資材配置の工夫

地震発生時に現場に置かれた資材が倒壊を引き起こしたり、作業員を直撃するリスクがあります。重量物や長尺物などの資材はしっかりと固定し、なるべく低重心での保管を徹底することが求められます。施工計画段階から地震リスクを想定し、仮置き資材の配列や収納スペースの配置に配慮する必要があります。

以下に地震に備えた資材配置の工夫とそのポイントを整理します。

| 資材の種類 | 推奨配置方法 | 地震対策のポイント |

|---|---|---|

| 鉄筋・鋼材類 | 平置きで束ねてブロックで囲う | 転倒防止のため紐やチェーンで固定する |

| コンクリートブロック | 低層で積むか別置きする | 不安定な積み上げは避ける |

| 足場材・仮設資材 | 使用部位ごとに整理して保管 | 保管ラックなどを用いて安定性を高める |

| プレファブ部材 | 水平に複数点で支持する | 傾きが出ないよう支持点を強化 |

施工期間中の安全管理マニュアルの整備

工事期間中の地震対応を標準化するマニュアルの整備は、現場の即時的な行動を助ける重要な要素です。このマニュアルには以下のような要素を盛り込むべきです。

- 建築中の各工程における地震発生時の対応手順

- 避難経路と避難場所の明示

- 作業停止の判断基準と再開時の安全確認チェックリスト

- 現場責任者・安全管理者の指揮系統の確立

- 仮設構造物・資材置場の定期点検スケジュール

- 緊急時用の連絡網、自治体・消防・警察との連携チャネルの明記

こうした内容を網羅的にまとめ、全作業員に対して定期的に周知・訓練を行うことが、人的被害ゼロを目指す鍵となります。

専門業者による耐震診断の活用

建設中の構造物についても、段階的な耐震診断を行い、施工上の問題点や補強すべき部分を明確にすることが求められています。特に中高層ビル、集合住宅、医療・福祉施設など多くの人が出入りする建築物では、高い耐震性が期待されるため、基礎やフレーム構造の段階での評価が重要です。

以下の段階で専門業者による耐震診断を活用するケースが一般的です。

| 施工段階 | 耐震診断の目的 | 主な着眼点 |

|---|---|---|

| 基礎工事中 | 地盤と基礎構造の安全性確認 | 杭打ちの精度、支持層の確認、地盤改良の適正性 |

| 骨組み施工中 | 躯体構造の耐震性評価 | 柱・梁の配置バランス、剛性の均衡、接合部の補強 |

| 仕上げ前 | 最終的な耐震性能の確認 | 耐力壁・水平構面の強さ、免震・制震設備の適正性 |

工期の中でこうした診断をスケジュールに織り込むことで、施工品質と地震への備えを両立することが可能になります。施主側が診断の実施を依頼・指示するケースも増加しており、今後ますます需要が高まる分野です。

日本の最新の耐震基準とその適用範囲

建築基準法における耐震に関する規定

現在、日本における建築物の耐震基準は「建築基準法」および「建築基準法施行令」に基づいています。特に耐震関連の規定は、1981年の法改正(いわゆる新耐震基準)を皮切りに、1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災などの災害を経て段階的に強化されてきました。

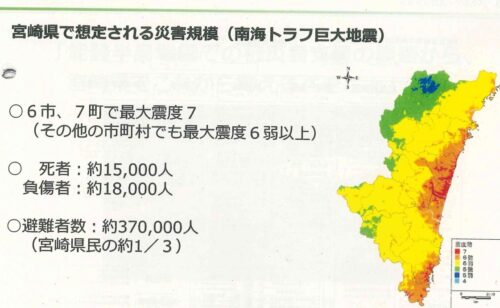

2020年以降も、熊本地震や南海トラフ巨大地震への備えとして、中高層建築物や特定用途建築物などに対する耐震設計の厳格化と、ピロティ構造や軟弱地盤に建つ建物に対する設計指針の追加などが実施されており、国土交通省の通達に従って随時見直されています。

中間検査・竣工検査の地震対策チェックポイント

建築中における耐震性能の確認は、「中間検査」および「完了検査」の場で重要視されます。とくに構造ボックスが完成する段階で実施される中間検査では、次のような耐震関連項目が重点的に確認されます。

| チェック項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 基礎構造 | 地盤との整合性、配筋状況、耐震コンクリートの養生 |

| 柱・梁・梁接合部 | 構造設計図と実施工の一致、溶接部材・ボルトの締結状態 |

| 壁の配置と耐力壁 | 耐力壁の設置位置と数、構造バランス、計算上の整合性 |

| 耐震金物の設置 | 所定範囲に正しく使用されているか、腐食対策の実施 |

これらの確認を通じて施工段階における設計との乖離を最小化し、竣工後の不具合や耐震性能低下リスクを防ぐことが目的です。こうした検査は、建築主事や指定確認検査機関によって実施されるため、公的な品質担保の意味合いも重要となります。

2020年以降の法改正と地震に強い建物の定義

2020年以降、建築物の耐震化に関する施策はさらに現実的・実効的な強化が進められています。具体的な変更点としては以下のようなものがあります。

- 建物の用途や高さに応じた構造計算の詳細化(ルート設計の厳格な運用)

- 緊急輸送道路沿道建物への耐震診断・改修義務化

- 既存不適格建築物に対する除却・改修の指導強化

また、地震に強い建物とは単に倒壊を免れるだけではなく、「大地震後も建物として使用可能である」「部材が破損せず復旧が容易である」といった基準で判断されることが主流になってきています。これはいわゆる機能継続性(BCP: Business Continuity Plan)を視野に入れた設計思想によるものです。

たとえば、2022年の国交省ガイドラインでは、重要施設(病院・防災拠点等)については震度6強〜7でも構造的被害をほとんど受けずに機能を維持できる設計が推奨されています。これに基づき、制振・免震構造の導入が急速に進められているのが現状です。

これらの基準や制度の整備は、施主や施工業者のみならず設計段階から多分野にわたる専門職の連携が求められるものであり、今後も一層の対応力が問われる分野です。

住まい購入者・建築施主ができる“備え”とは

施工業者選びのチェックリスト

住まいを建てるうえで最も重要なのが、信頼できる施工業者の選定です。特に耐震性能は建物完成後では確認しづらいため、施工前段階での選定が極めて重要です。以下のチェック項目は、建築施主や購入者が業者を見極める際の参考になります。

| チェック項目 | 確認すべき内容 |

|---|---|

| 耐震施工実績 | これまでに耐震基準を満たした案件を手がけているか |

| 第三者評価 | 公的機関または民間認証機関の認定を受けているか |

| 施工体制 | 専任の現場監督が常駐して管理しているか |

| 過去のトラブル歴 | 過去に瑕疵やトラブルが発生し、調停や訴訟に至っていないか |

信頼性のある施工業者は、安全な建物となる第一歩です。業者選びの段階から地震に備える意識を持つことが必要です。

構造設計段階で確認すべき安全基準

地震に強い建物は、設計段階でどれだけ地震力に対応した設計が行われているかが肝になります。確認すべき基準としては以下の点があります。

- 建築基準法に適合していること(新耐震基準以降の設計)

- 地盤調査に基づいた基礎構造の設計になっているか

- 構造計算書と許容応力度計算書の整合性

- 設計者が構造設計一級建築士または構造設計事務所であるか

構造設計の段階で手を抜かないことが、建物の長期的な安全性を決定づけます。専門家に積極的に設計内容を確認してもらうことをおすすめします。

建設中における第三者機関による品質チェック

建物の品質は、設計だけでなく建設中の施工品質に大きく左右されます。そこでポイントとなるのが、第三者機関による客観的な監査・チェックです。

第三者チェックの例としては以下があります。

- BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)と連動した躯体検査

- JIOやハウスプラスなどによる瑕疵保険に伴う中間検査

- 民間検査会社を活用した構造躯体・基礎チェック

建設期間中に外部の目が入ることで、施工ミスや基準未満の工程を防止できます。費用は発生しますが、将来的な安全性と引き換えにすべき出費です。

災害リスクに備える地震保険と補償制度

いかに設計や施工に注意を払っても、自然災害のリスクをゼロにはできません。そこで必要になるのが地震リスクをカバーするための保険・補償制度の導入です。

| 保険種別 | 補償内容 | 加入者 |

|---|---|---|

| 地震保険 | 火災保険とセットで加入し、地震・津波・噴火による損害を補償 | 購入者または建築施主 |

| 建築中の工事保険 | 工事中に発生した事故・災害の損害に対応 | 施工業者 |

| 住宅瑕疵担保責任保険 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵があった場合の修補費用 | 施工業者が負担・10年保証 |

保険や保証制度は、災害による経済的損失を最小限に抑える「最後の備え」です。契約内容を十分に理解し、必要に応じて上乗せ補償を検討しましょう。

地震発生時の現場対応マニュアルの必要性

現場スタッフへの訓練と教育

地震発生時において、現場スタッフ一人ひとりが迅速かつ的確に行動できるかどうかは、安全確保の成否を大きく左右します。建設現場は資材や重機が多く、地震発生時にはそれらが重大なリスク要因となるため、日常的に災害発生時を想定した訓練が不可欠です。

訓練では、以下のような内容を含める必要があります。

- 資材の倒壊や落下に備えた避難方法

- 作業中断時の安全確認手順

- 負傷者が出た場合の応急処置方法

- 建物倒壊の可能性がある場合の退避基準

また、新規入場者に対しては必ず地震時対応のオリエンテーションを実施し、全員が同じ情報と行動基準を共有する体制を整えることが重要です。建設現場では外国人労働者も多く、言語の壁を超えた多言語対応のマニュアル整備も欠かせません。

避難経路と仮設設備の整備

建設中の建物においては、常に作業エリアや構造体の配置が変化するため、避難経路の確保と仮設設備の配置は柔軟性と即時性が求められます。全ての現場で標準的なテンプレートを設けた上で、現場ごとにカスタマイズし、日々更新する運用ルールが必要です。

基本的な避難体制のチェック項目を下表に示します。

| 項目 | 確認内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 避難経路の設定 | 複数の退避ルートが確保されているか | 構造体変更に応じて定期見直しが必要 |

| 動線の標識 | 避難誘導標識が明確に掲示されているか | 夜間視認性を考慮した設計 |

| 仮設トイレ・備蓄倉庫 | 避難スペースに設置されているか | 最低限72時間分の水・食料確保 |

| ヘルメット・安全靴の保管場所 | 即時装着できる場所に保管されているか | 工具類と明確に区別して保管 |

なお、定期的に仮設器材の点検・試験運用を行い、緊急時でも確実に機能する体制を整えておくことが、迅速な避難行動と人命保護に直結します。

建築中でも導入可能な地震警報システム

地震警報システムは、従来完成建物に設置されるケースが大半でしたが、近年では建築中の現場にも導入可能な可搬型や仮設型の地震速報装置が登場しています。主な機能には、気象庁の緊急地震速報との連携、現場内部への音声・光による注意喚起、安全ゾーンへの自動扉開放などが含まれます。

大小さまざまな警報機器が利用可能で、下表のように目的に応じた導入が可能です。

| システム種別 | 主な用途 | 導入のメリット |

|---|---|---|

| 可搬型地震センサー | 現場一時利用・小規模工事 | 設置が容易で電源不要のモデルも存在 |

| 警報ブザー連動装置 | 騒音が酷い大型現場 | 警報音で多人数に一斉通知が可能 |

| 無線信号式情報共有システム | 通信環境が安定した都市部の現場 | 遠隔地からのリアルタイム監視と指示が可能 |

重要なのは、単なる導入だけでなく、どのタイミングでどのような行動に移るべきかの判断基準を定めた運用ルールを確立することです。また、停電時用の予備電源や通信回線の二重化も、システムを有効に機能させるためには欠かせません。

さらに、定期的な装置のテストとスタッフへの使用訓練を通して、システム導入の「形骸化」を防ぎ、実効性ある運用を目指すことが、真に安全な現場を築く第一歩となります。

まとめ

建設中の建物は耐震構造が未完成であるため、地震時に特に脆弱です。バンコクのビル倒壊事故は、設計・施工・管理の全てにおける地震対策の重要性を示しました。日本では建築基準法や中間検査制度が整備されており、構造設計、施工段階、現場管理においても地震への備えが可能です。施主は信頼できる業者選定と第三者検査の活用を通じて、災害に強い家づくりを目指すことが求められます。