地震に強い住まいづくり:高台土地探し・土地購入・新築住宅の徹底ガイド

2025年02月03日

本記事では、地震リスクの基礎知識や過去の被害事例から学ぶリスク評価の方法を解説するとともに、安全性の高い高台土地の探し方や地盤調査の具体的手法を紹介します。さらに、土地購入時の契約手続きや法的留意点、資金計画とローンの選び方、最新耐震技術を取り入れた新築住宅の建築基準について詳述。住友不動産や三井不動産など実績ある国内企業の事例を交え、地震に強い住まいづくりの全体像と安心できる判断材料を提供する内容です。

地震リスクの理解

地震の基本と発生のしくみ

地震は、地球内部で蓄積されたエネルギーが急激に解放される現象であり、その主な原因は地下に存在する断層の運動やプレートの沈み込み・衝突にあります。地震発生のしくみを正しく理解することは、住まいの安全性を高める上で非常に重要です。

日本は世界有数の地震国であり、数多くの断層が存在するため、大規模な地震が発生する可能性があります。専門家は、地震を「発震メカニズム」「震源の深さ」「断層の性質」など複数の観点から分析しており、これにより各地域ごとのリスク評価が行われています。

また、地震発生の際には余震や地盤の液状化現象など、直接的な揺れ以外にも二次的な影響が及ぶため、普段から耐震設計や建物補強の検討が欠かせません。

以下の表は、地震発生に関する基本的な要素とその特徴を整理したものです。

| 要素 | 説明 | 関連する現象 |

|---|---|---|

| 断層運動 | 地下にある岩盤がずれることにより発生。 | 余震、断層滑り |

| プレート境界の活動 | プレート同士の衝突やすれ違いによりエネルギーが解放される。 | 津波、地殻変動 |

| 地盤の液状化 | 強い地震動により、砂や地下水が一体となり、地盤が一時的に固体から液体へ変化する現象。 | 建物の沈下、構造物の傾斜 |

このように、地震は多様なメカニズムや現象が組み合わされて発生するため、リスクを正しく評価し、対策を講じるためには、基本的な地震学の知識が不可欠です。

過去の被害事例から考えるリスク評価

日本国内で発生した重大な地震災害は、その被害の大きさから多くの教訓を私たちに伝えています。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの事例は、住環境の脆弱性やインフラの老朽化が災害時にどのような影響を与えるかを示しています。

各震災の事例を通じて、地震リスクの正確な評価や備えの重要性を再確認することが必要です。

特に、過去の被害事例は今後の都市計画や住宅の耐震設計、土地の選定において非常に参考となります。

以下の表は、主要な震災事例とその概要を整理したものです。

| 震災名 | 発生年 | 主な被害 | 学びと対策 |

|---|---|---|---|

| 阪神・淡路大震災 | 1995年 | 多数の死者、倒壊建物、ライフラインの寸断 | 都市インフラの耐震改修、防災計画の強化 |

| 東日本大震災 | 2011年 | 津波による甚大な被害、原発事故 | 津波対策、複合災害への対応策の整備 |

| 熊本地震 | 2016年 | 広範囲にわたる建物被害、交通網の混乱 | 耐震補強の普及、緊急時の避難計画の見直し |

これらの事例から、被害の規模や影響範囲がいかにして地域ごとの地盤状態や建物の耐震性と密接に関連しているかが明らかになります。

また、避難経路の確保や災害時のコミュニケーションの重要性も再評価する必要があります。

各震災の教訓を踏まえ、今後の住まい選びや土地購入の際には、リスク評価を徹底し、最新の耐震基準に基づいた建築設計を採用することが最も重要なポイントとなります。

高台土地探しのポイント

新築住宅を計画する際、高台土地の選定は安全な住まいづくりの根幹を成す重要なステップです。

特に地震リスクを考慮した際、高台土地は水害や土砂災害のリスクが低減されるため、安心して生活できる環境が整っています。

本章では、高台土地の魅力と安全性および地盤調査と地形のチェック方法について詳述します。

高台土地の魅力と安全性

高台土地は、その立地条件により水害リスクの抑制が期待できるとともに、比較的安定した地盤が確保されやすいメリットがあります。

これにより、強い地震が発生した場合でも、建物への直接的な影響を軽減できる可能性が高まります。また、周辺環境の充実や景観の美しさは、不動産価値の向上にも寄与するため、投資としての側面も期待できます。

以下の表は、高台土地が備える主な安全性とメリットを整理したものです:

| ポイント | 安全性およびメリット |

|---|---|

| 水害リスクの低減 | 低地に比べ浸水リスクが低く、安心した生活が可能 |

| 地震時の耐震効果 | 安定した地盤が、地震の揺れを分散・軽減する効果を発揮 |

| 自然環境の良好さ | 周囲の景観や環境が整っており、快適な暮らしをサポート |

| 資産価値の維持・向上 | 安全性と景観の良さから、不動産価値が高い評価を受けやすい |

このように、高台土地は安全性のみならず、快適な生活環境や資産価値の向上といった多角的なメリットを有している点が、その最大の魅力といえます。

地盤調査と地形のチェック方法

高台土地を選定する際、実際の地盤状況や地形の特徴を把握することは不可欠です。

正確な地盤調査は、将来の耐震性や安心・安全な住環境の実現に直結します。

ここでは、具体的な地盤調査のポイントと地形チェックの方法について説明します。

まずは、土地の地質調査報告書や過去のデータを入手し、土地固有の地質特性を確認することが大切です。次に、実地調査により斜面の有無や傾斜の度合い、地下水位などの条件をチェックします。

これらの判断は、以下の要項を参考にして行うと効果的です。

- 土地の地質調査報告書の確認:堅固な地盤かどうかを確実に把握し、建物の基礎設計に反映。

- 斜面や傾斜の確認:急な斜面は土砂災害のリスクを高めるため、平坦または緩やかな傾斜であることが望ましい。

- 地下水位の測定:地下水位が高すぎると地盤の軟弱化や液状化のリスクがあるため、適正な水位の確認が必要。

- 歴史的な地震活動データ:過去の地震記録や地殻変動の情報を確認し、将来のリスクを総合的に判断。

専門業者による地盤調査を実施する場合、詳細なチェックリストをもとに工程が進められます。

下記の表は、地盤調査における基本的なチェックリストの一例です:

| 調査項目 | 評価内容 |

|---|---|

| 地盤の硬さ | 地盤の支持力を測定し、建物が受ける荷重に耐えうるかを判断 |

| 地下水位 | 地下水の高さとその変動を記録し、液状化リスクを評価 |

| 地層構造 | 各地層の厚みと材質を分析し、基礎工事に適した構造かどうかを調査 |

| 斜面の安定性 | 周囲の斜面状況を確認し、土砂災害の可能性を検証 |

これらの調査結果を総合的に判断することで、最適な高台土地の選定が可能となり、災害リスクを低減しながら安心して暮らせる住環境を構築することができるのです。

信頼できる不動産会社や建築専門家への相談も、土地選びの成功につながります。

土地購入の基礎知識

契約手続きと法的注意点

土地購入を成功させるためには、まず契約手続きの全容を正確に理解することが必要です。

契約前には、物件の権利関係や、登記事項証明書、境界確認書などの重要な書類を入念に確認し、後々のトラブルを未然に防ぐための対策が欠かせません。

さらに、司法書士や土地家屋調査士、不動産仲介業者といった専門家の意見を取り入れることで、法的リスクを十分に回避できます。

土地購入における法的注意点は、以下の項目が特に重要です。

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 登記記録の調査 | 所有権、抵当権、その他の権利関係が正確に記載されているか確認する | 権利関係の明確化が不可欠 |

| 境界確認 | 隣接する土地との境界が明確かどうか調査する | 境界紛争を避けるための専門家の協力が重要 |

| 用途地域と都市計画 | 土地の用途地域や将来の都市計画に基づく建築制限の有無を確認する | 計画変更リスクにも注意を払う |

| 地役権の存在 | 土地利用に関する制約が設定されていないか、または制約内容を把握する | 将来の開発計画にも影響するため早期調査が必要 |

契約手続きの流れとしては、まず意向表明書の作成から始まり、重要事項説明、そして契約書の締結、最後に登記手続きへと進みます。

各段階で内容を十分に理解し、不明点があれば専門家に必ず相談する姿勢がトラブル回避に繋がります。

資金計画とローンの選び方

土地購入の前には、購入資金をどのように用意するかという資金計画が不可欠です。

自己資金の割合、ローン借入金額、返済期間、金利の選択など、各要素が購入後のライフプランに大きく影響します。日本国内でよく利用される金融機関としては、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行などがあり、各社の条件を比較検討することが推奨されます。

資金計画を立てる際に検討すべき主な項目は下記の通りです。

| 検討項目 | 内容 | 留意点 |

|---|---|---|

| 自己資金割合 | 総購入金額に対して自己資金が占める割合 | 融資審査の重要な指標となる |

| 返済期間 | ローン返済の期間をどの程度に設定するか | 月々の返済額と将来の収支計画に合わせた設定が必要 |

| 金利タイプ | 固定金利か変動金利かの選択 | 市場状況や将来の金利動向を踏まえたリスク管理が求められる |

| 諸費用 | 仲介手数料、登記費用、印紙税などの付帯費用 | 総費用として事前に見積もることが必須 |

ローンの選び方では、まず複数の金融機関から見積もりを取得し、各社が提供する金利、返済シミュレーション、手数料を比較することが大切です。さらに、ローン契約前には以下の点も確認しましょう。

- 各金融機関の返済シミュレーションを徹底的に比較する。

- 専門のファイナンシャルプランナーや住宅ローンアドバイザーに相談し、ライフプランに合わせた最適な返済計画を策定する。

- 契約時の条件として、繰上返済の可否や手数料、返済方法の変更が可能かどうか詳細に確認する。

- 将来的な収入変動リスクや金利上昇リスクに対する対策を検討する。

これらのプロセスを経て、安定した資金計画を構築することで、安心して土地購入および新築住宅の計画を進めることができるでしょう。

計画の段階からリスク管理を徹底することが、将来的な安心と住まいの安全に直結します。

新築住宅の耐震設計のポイント

最新耐震技術と建築基準

日本は地震対策において世界的にも高い基準を求められており、新築住宅の耐震設計は安全性の確保に直結します。現代の建築現場では、免震構造、制震システム、および耐震補強材の導入により、地震エネルギーを効率的に吸収・分散する技術が採用されています。

建築基準法に基づいた設計は、シミュレーション解析や実験検証を通じて、実際の地震動を再現した上で耐震性能が評価されています。これにより、住宅が耐震等級として認定され、万が一の際の被害を最小限に抑える仕組みが確立されています。

以下の表は、現代建築で採用されている主要な耐震技術とその特徴、利点を整理したものです。

| 技術 | 特徴 | 利点 |

|---|---|---|

| 免震構造 | 建物と地盤の間に免震装置を設置し、地震動を直接伝えない構造 | 地震時の揺れを大幅に低減し、建物の損傷リスクを軽減 |

| 制震システム | ダンパーや制震装置を用いて振動エネルギーを吸収・減衰 | 地震エネルギーが内部に蓄積されるのを防ぎ、被害を最小限にする |

| 耐震補強材 | 鉄骨やコンクリートの補強材で建物全体の剛性を向上 | 構造体が破壊されるリスクを低減し、長期安全性を確保 |

さらに、最新の耐震設計ではシミュレーション解析を駆使して、想定される各種地震動に対する建物の挙動を事前に検証することが可能です。これにより、設計段階で最適な耐震対策を施すとともに、建物の耐用年数を延ばし、居住者に安心・安全な生活環境を提供しています。

信頼できる住宅メーカーの選定基準

耐震性に優れた新築住宅を実現するためには、住宅メーカーの選定が極めて重要です。

メーカー選定においては、過去の施工実績、技術力の高さ、そして顧客サポートや保証制度の充実度が評価のポイントとなります。

具体的には、各住宅メーカーがどのような耐震設計を採用しているか、実際に施工された住宅の耐震等級や耐久性に関するデータなどを確認することが大切です。

また、契約前の説明やアフターサービス、定期点検の体制についてもしっかりと調査することで、将来的な不安を解消できます。

下記の表は、住宅メーカーの選定に際して注目すべき評価基準を整理したものです。

| 選定基準 | 評価ポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| 施工実績 | 耐震性能に優れた住宅の施工数、耐震等級の認定実績 | 耐震等級3以上の住宅の多数施工、各自治体からの評価 |

| 技術力 | 最新の耐震技術の導入状況や、設計に対する検証プロセスの有無 | 免震・制震構造の採用、シミュレーション解析の実施例 |

| 顧客サポート | 契約前後の説明体制、定期点検、及び補強提案の充実 | 実績に基づいた具体的な耐震補強プラン提出、相談窓口の設置 |

| 保証制度 | 耐震性能に対する保証の範囲と期間、アフターサービスの信頼性 | 長期保証プラン、定期的な耐震点検の実施 |

信頼できる住宅メーカーを選ぶことで、建物の耐震設計だけでなく、完成後のメンテナンスや将来的なリフォームに対するサポートも受けやすくなります。

各メーカーの公式サイトや展示会、住宅関連の専門誌などから情報を集め、じっくりと比較検討することが成功する住まいづくりへの近道です。

最終的には、技術力と実績、そして顧客対応のすべてが融合した住宅メーカーを選び、確かな耐震設計によって安心できる住環境を実現することが、新築住宅の耐震対策の肝となります。

成功事例と体験談

高台土地購入と住まいづくりの実例

ここでは、実際に成功を収めた事例を通して、高台土地の選定から土地購入、そして新築住宅の完成に至るまでのプロセスを具体的にご紹介します。これらの事例は、地震リスクに対する対策を万全にして、安全で快適な暮らしを実現するための参考となります。

実例ケース1:東京都調布市の高台土地購入から新築住宅完成まで

東京都調布市では、安全性と利便性を両立した高台土地を選び、専門の地盤調査と地形の分析を実施した上で土地購入を決定しました。契約前に複数の住宅メーカーとの打ち合わせを重ね、最新の耐震技術を取り入れた設計で新築住宅を完成させました。この事例では、資金計画の段階から費用対効果の高いプランが実践され、安心して住み続けることができる住環境が実現されました。

実例ケース2:神奈川県横浜市の高台土地での住まいづくりプロジェクト

神奈川県横浜市におけるプロジェクトでは、豊かな自然環境と安全な立地が評価され、高台土地の購入が決定されました。購入後は、地盤改良工事と高度な耐震設計を施し、住まいの基礎を徹底的に固めることにより、地震リスクへの備えを万全にしました。専任のアドバイザーと共に進めたこのプロジェクトからは、住む人の安心感と満足度が高い評価を得ています。

| 案件名 | 所在地 | 購入価格 | 特徴 | コメント |

|---|---|---|---|---|

| 調布プロジェクト | 東京都調布市 | 3,500万円 | 安全な高台、最新耐震設計 | 信頼できるメーカーと連携し、安心の住環境が実現。 |

| 横浜プロジェクト | 神奈川県横浜市 | 4,200万円 | 自然環境との調和、徹底した地盤改良 | 住む人が長期にわたり安心して暮らせる設計。 |

これらの実例から、計画的かつ専門的なアプローチが高台土地購入と新築住宅の成功につながることが分かります。各プロジェクトで共通しているのは、土地選定時に地盤調査や法的手続き、資金計画を丁寧に行い、信頼できる専門家と連携している点です。

実際に住む人の体験とアドバイス

土地購入と新築住宅づくりの過程で、実際に住む方々の体験談は多くの方にとって参考になります。

ここでは、住まいの完成後に感じた安心感や、事前準備の大切さ、そして住環境に対する満足度に関して、具体的なエピソードとアドバイスをご紹介します。

体験談:東京から移住した Oさんの場合

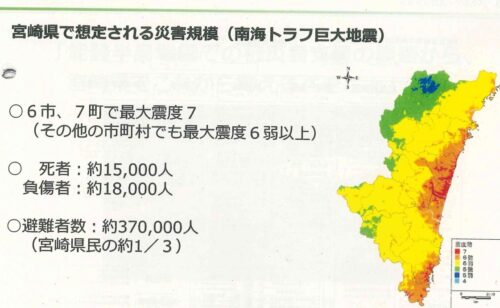

Oさんは、東京から宮崎県に移住しました。津波の影響を受けない土地を購入し、耐震性能に優れた住宅で暮らすことを実現しました。事前の入念な地盤調査と佐藤建設との相談を通して、安心して住むことができる家づくりに成功。引き渡し後の生活では、実際に感じる震災時の安心感が何よりも評価されています。

Oさんは、「各段階で専門家の意見を取り入れることが、結果的に安全かつ快適な住環境を築くための鍵」と強調しています。依頼する会社の選び方としてのポイントはHPで探すだけではなく、実際に工務店や建設会社に行き話を聞くことが大切だという事を参考にしてください。

体験談:高台で建築したSさんの場合

Sさんは、都城から宮崎市内の高台土地で家を建て、実際に住んでみた感想として、安心感と経済性が大きなメリットであったと語っています。土地購入時から耐震設計にこだわり、設計段階での十分な打ち合わせを重ねた結果、地震発生時にも揺れを最小限に抑える対策が施された住宅に住むことができました。Sさんはまた、近隣住民との情報交換を通して地域全体での防災意識が高まり、コミュニティの安全ネットワークが形成された点も評価しています。

これらの体験談は、成功した住まいづくりの秘訣が、計画段階から実際の住宅完成、そして住み始めた後のライフスタイルにまで及んでいることを示しています。実際に住む人々の声は、今後土地購入や住まいづくりを検討する多くの方への貴重なアドバイスとして活用されるでしょう。

まとめ

本記事では、地震リスクの理解から始まり、高台土地の安全性や魅力、土地購入の契約手続きや資金計画、新築住宅の最新耐震技術に至るまで、各段階でのポイントと注意事項を徹底解説しました。

国土交通省の基準に則った地盤調査や、安心して暮らせる住まいづくりの重要性を示しています。

過去の地震被害事例を踏まえたリスク評価と、堅実な資金計画が、未来の安全な住まい実現に直結することを改めて確認できる結果となりました。今後の住まい選びの参考にしていただければ幸いです。